勝手瓦(かってかわら)

先日、屋根の点検に伺いました。その際にとても気になった「勝手瓦」について紹介したいと思います。

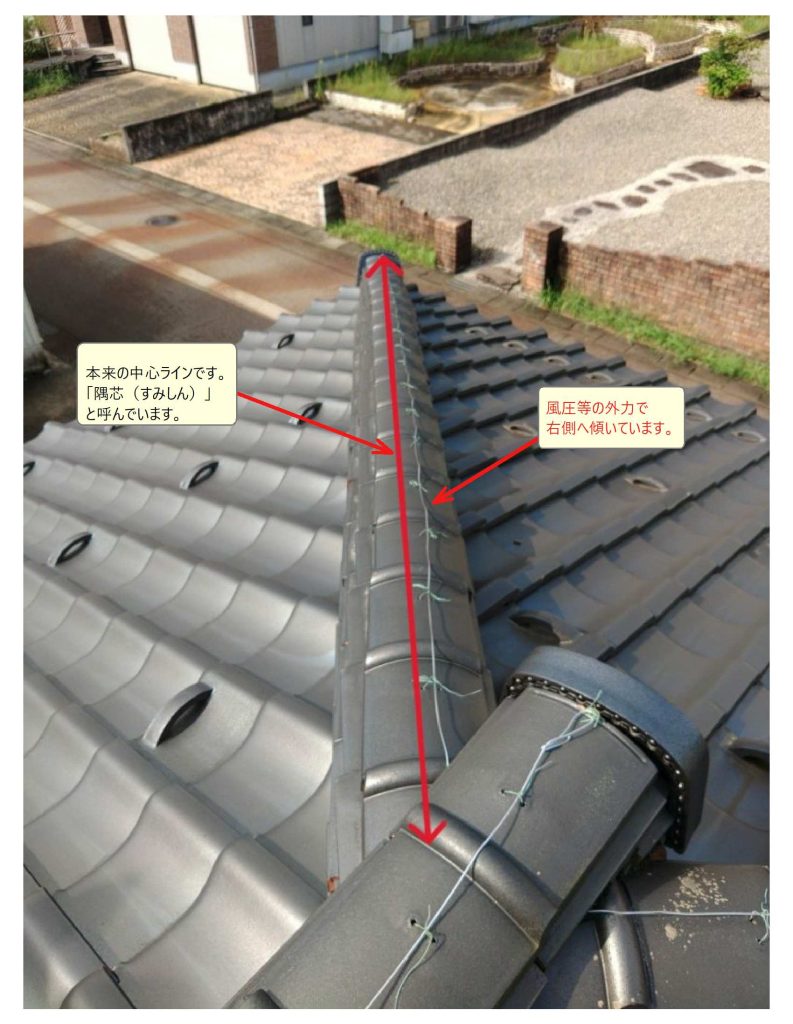

写真のような屋根の形状を「寄棟・よせむね」と呼んでいます。屋根の頂点の部位を「大棟・おおむね」四方に伸びている棟を「隅棟・すみむね」と呼んでいます。

「棟部」は「のし瓦」を「棟土」と呼んでいる材料を使用して交互に積み重ねた構造で「棟土」には、かつては「山土」を使用していましたが、現在では「なんばん」と呼んでいる製品を使用しています。

「棟部」では「のし瓦」に勾配を付けて軒先方向へ雨水を流しますが、強風により棟部全体が傾き「のし瓦に適切な勾配が取れていない」事例が見られます。

写真の部位でも、右側へ大きく傾き「のし瓦」の適切な勾配が取れていません。

傾いたことによる「のし瓦」の勾配不足が発生した場合、横方向からの防雨風の際に棟の内部に雨水が浸透する恐れがあります。(毛細管現象)

対応として「既存の瓦を再使用して積み直し工事」が該当しますが、その中の作業項目に「勝手瓦」という項目が頻繁に登場します。

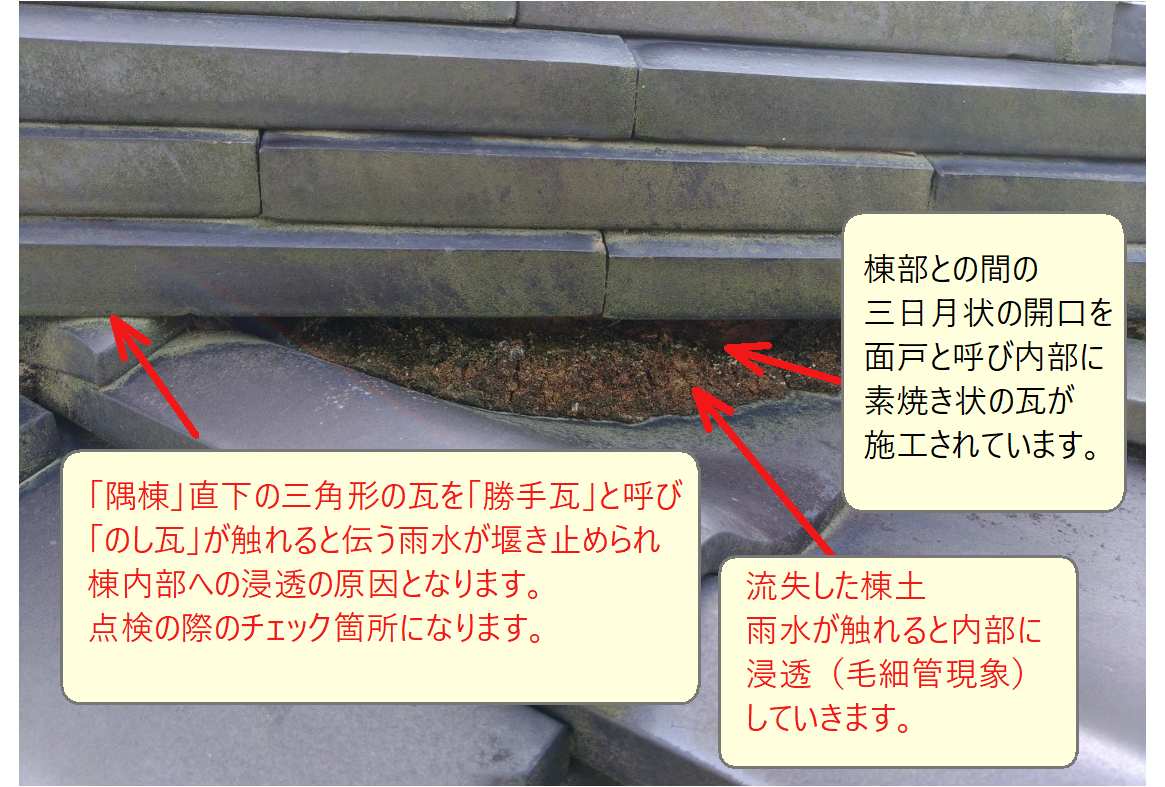

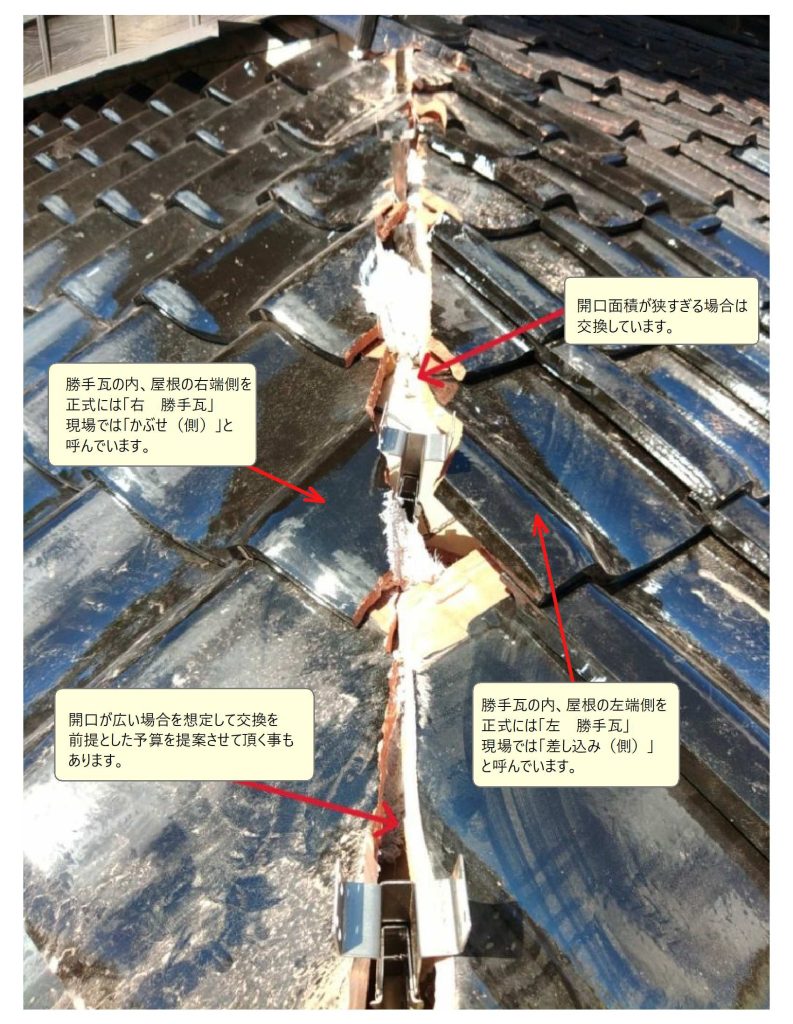

「隅棟」を横から見た写真です。「隅棟」の下の三角形に加工した瓦を「勝手瓦」

「のし瓦」との間の三日月状の開口部位を「面戸・めんど」と呼んでいます。

「のし瓦」と「勝手瓦」が接触すると「のし瓦」を伝う水が堰き止められ「面戸」方向へ流れ込んでしまいます。

流れ込んだ雨水が内部の棟土を流失させ棟全体の緩みにつながります。

「勝手瓦」が外れています。

点検では「勝手瓦」の状態について注視しています。

完全に外れている部分もありました。ところで、瓦の右下部分が鋭角になっていますね。

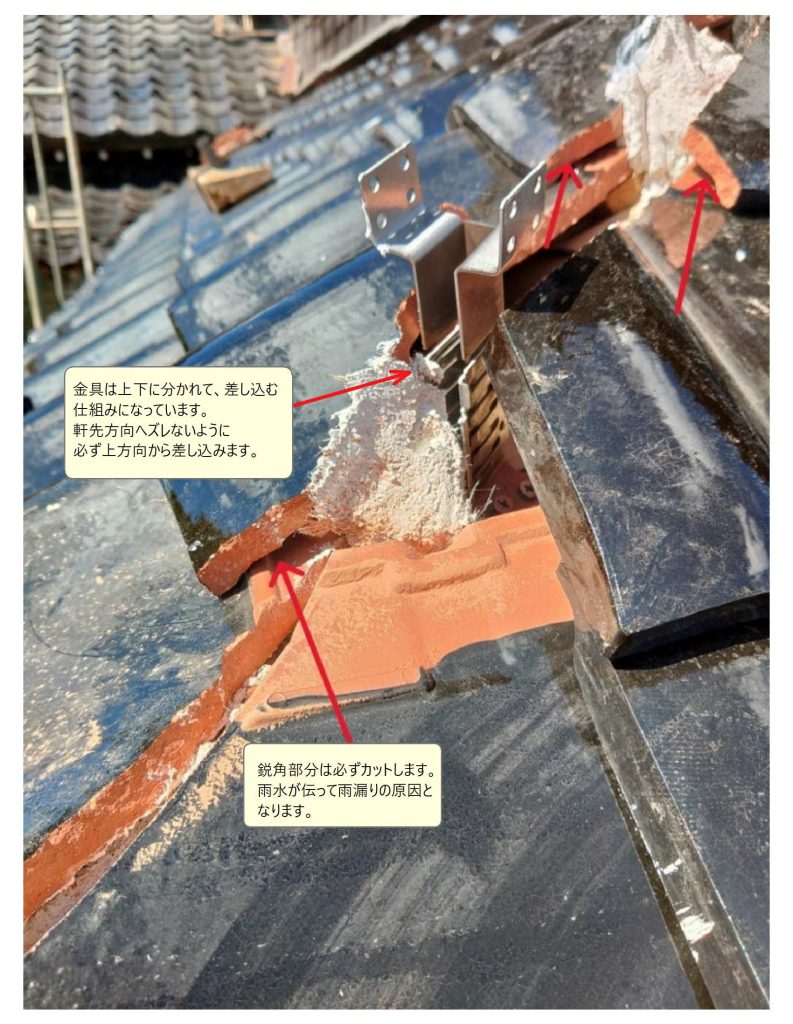

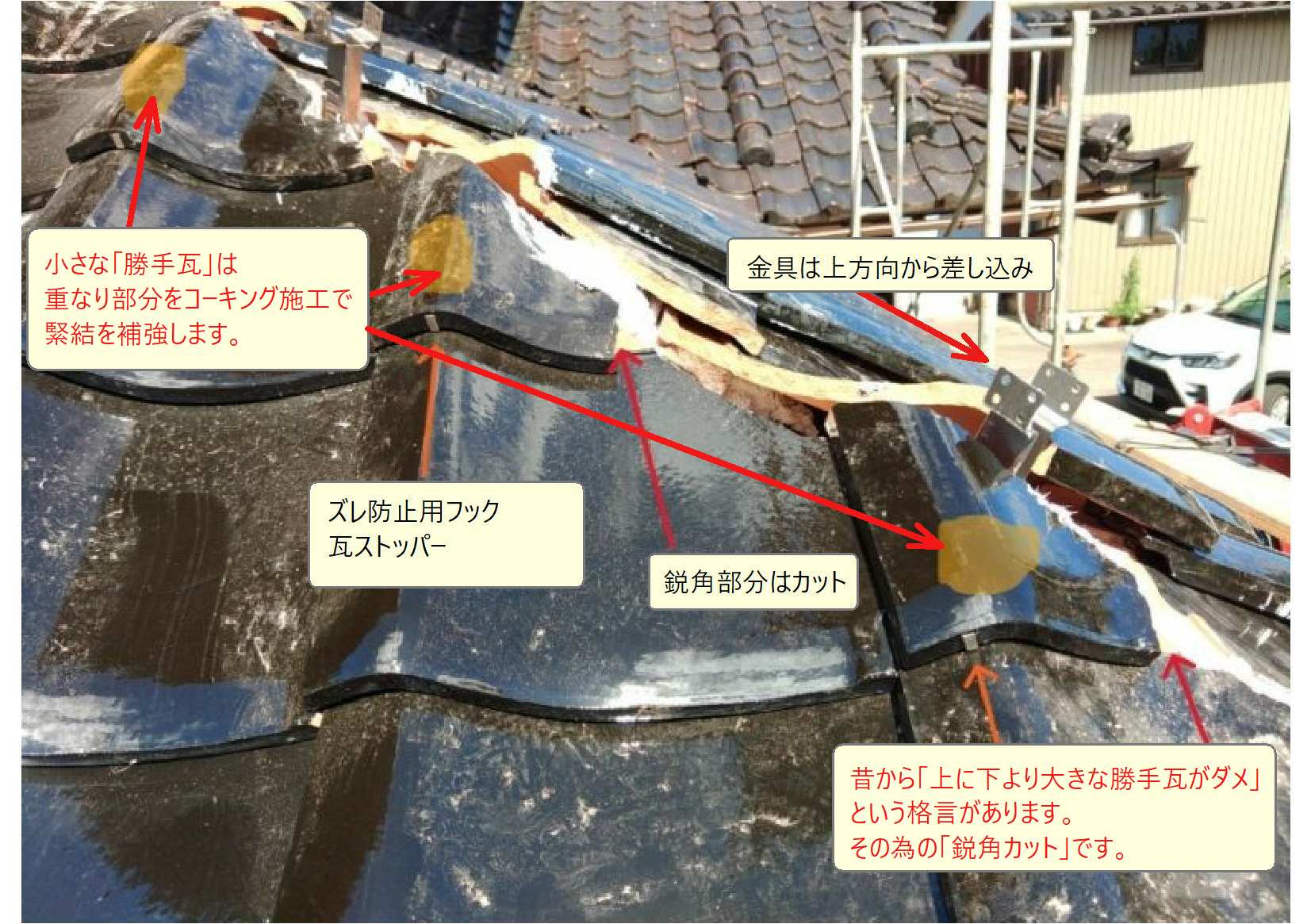

「棟部メンテナンス工事」において「勝手瓦」の施工している写真です。

「勝手瓦」の下に「なんばん」を敷いて勾配を調整します。写真では、先程触れた鋭角だった部分を鈍角にしてあるのが分かると思います。

「勝手瓦」は必ず下の瓦より小さくして施工しなければなりません!

必ず雨漏りの原因となるので、現場でも細心の注意をしています。

「勝手瓦」は周囲に瓦がないため非常に不安定です。前述の「ズレ」「欠落」が起こらないように「ストッパー」「釘」「コーキング」等で丁寧に施工します。

「勝手瓦」の開口もできるだけ小さくしないといけませんね!寸法不足の場合は「瓦の切り直し」です。

このように大変地味で、手間のかかる作業ですが、棟部を支える土台の重要な工程です。

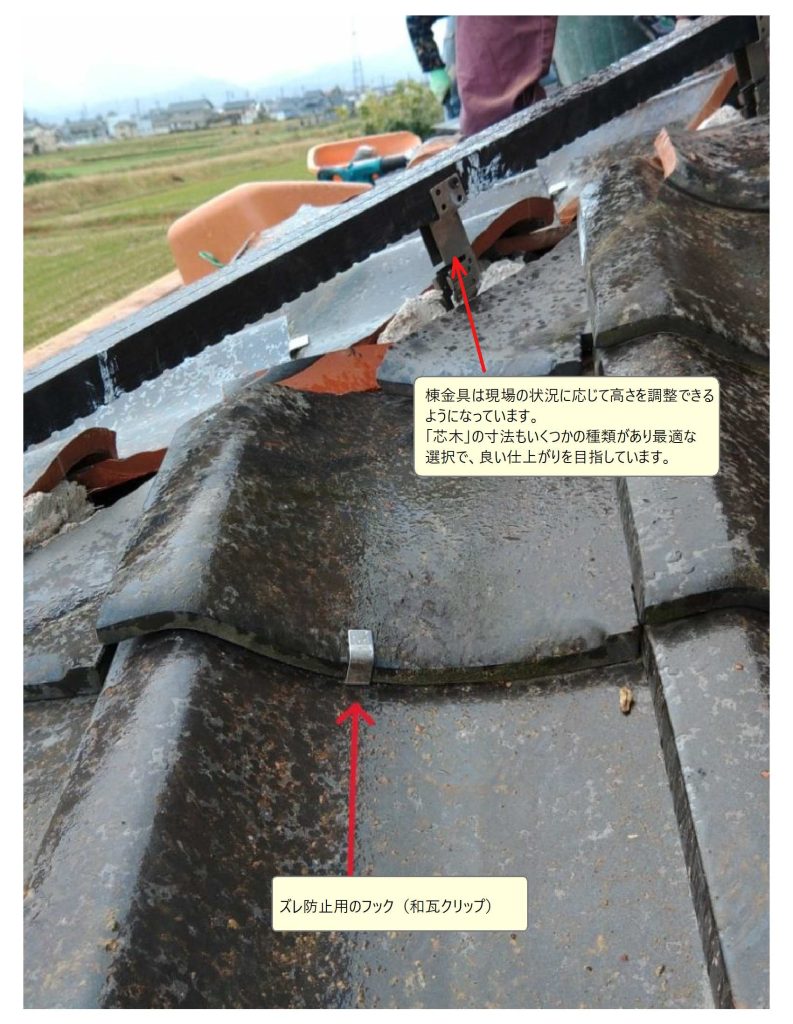

より、強力な固定を求めて「ストッパー」ではなく2022年10月14日付ブログで紹介した「和瓦クリップ」を採用した施工例です。

勾配の調整の為に「勝手瓦」の下に敷かれた「棟土(なんばん)」です。

棟部の周囲は「後からメンテナンスできない」部位です。繰り返しになりますが、しっかりと施工します。

「勝手瓦」の端材は「谷部」で三角形に加工された瓦「うろこ瓦」として再利用できます。

逆に「谷部」で発生した端材を「勝手瓦」として利用する事もできて、無駄を省くことができます。

「強力棟工法(乾式)」という仕様では「ハイロール」と呼んでいる防水の為の粘着シートを使用します。

「勝手瓦の固定」にも大変役立ちます。

「棟土」を使用しないので「毛細管現象」の心配がありません。

今回は「勝手瓦」についてのこだわりの一端を紹介させて頂きました。

僕達は決まった製品を売っているわけではありませんので「価格表」や「カタログ」というものがありません。良心に基づいた「丁寧な点検」「分かり易い説明」「状態や事情に合わせた提案」を大切にしています。

今回紹介した内容がその一助になれば幸いです。

これからも、お客様、元請け様と一緒に一番良い方法を見つけていければと思います!