「取り合い」と「境界線」

弊社では異なる部位との接続面を「取り合い」と呼んでいます。

お客様と施工範囲について相談する際に「取り合い」は避けては通れない部分です。

今回は「施工範囲」と「取り合い」について紹介したいと思います。

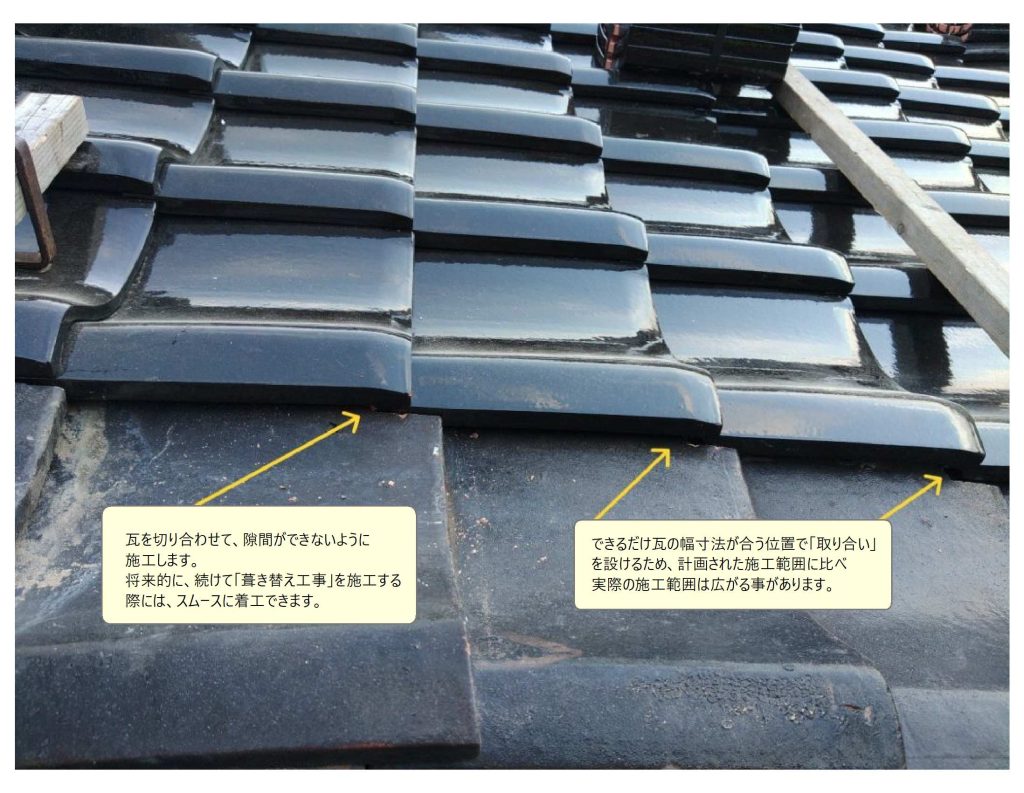

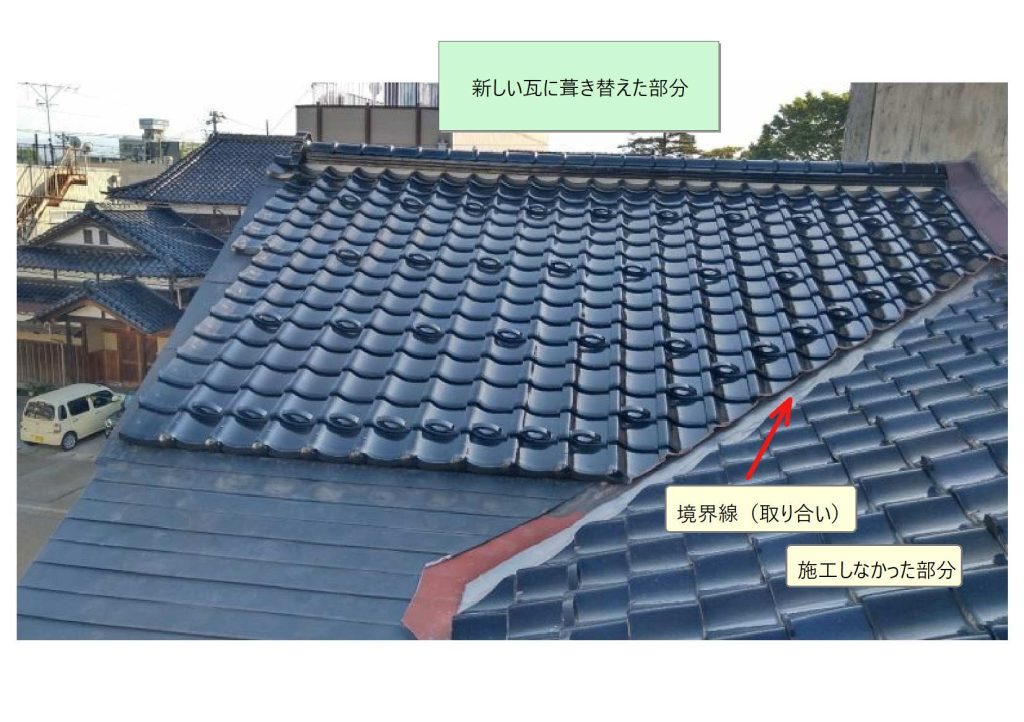

写真の案件では、瓦葺き部分の途中に、施工時期が異なる瓦との「取り合い」があります(黄色のマーク部分)

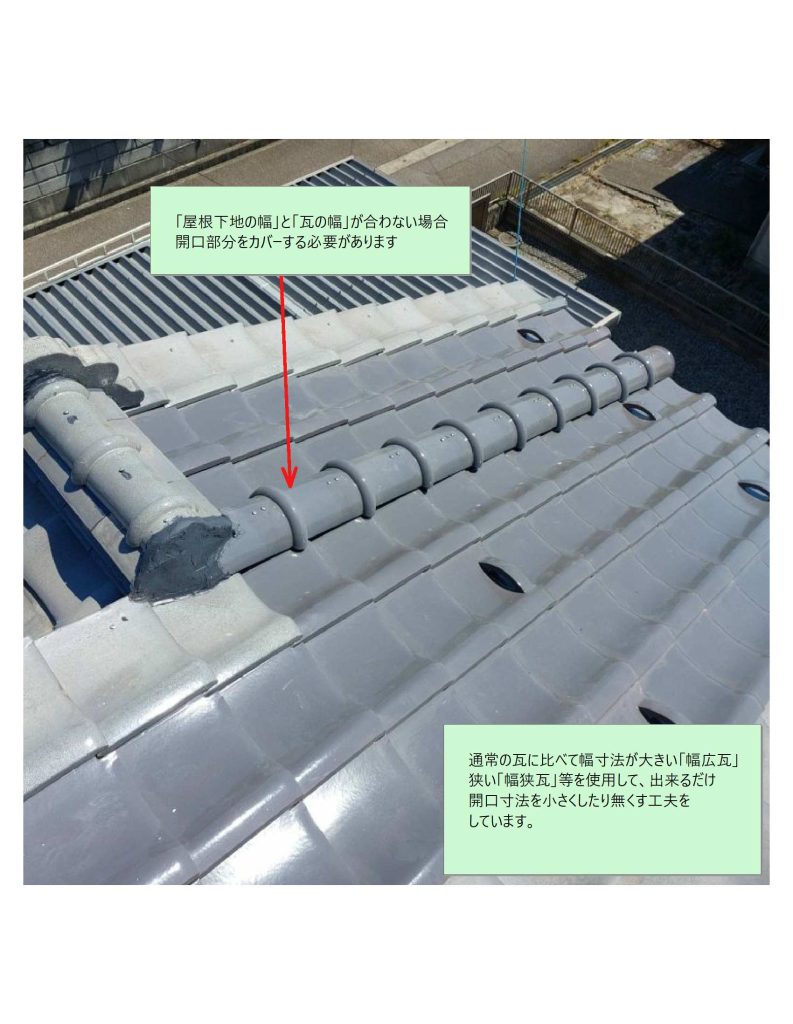

既存の瓦と新しく葺き替える瓦が同じ寸法の場合は問題ありませんが、寸法が異なる場合は「開口」「隙間」が発生するので、瓦の組み合わせに注意した対応が必要になります。

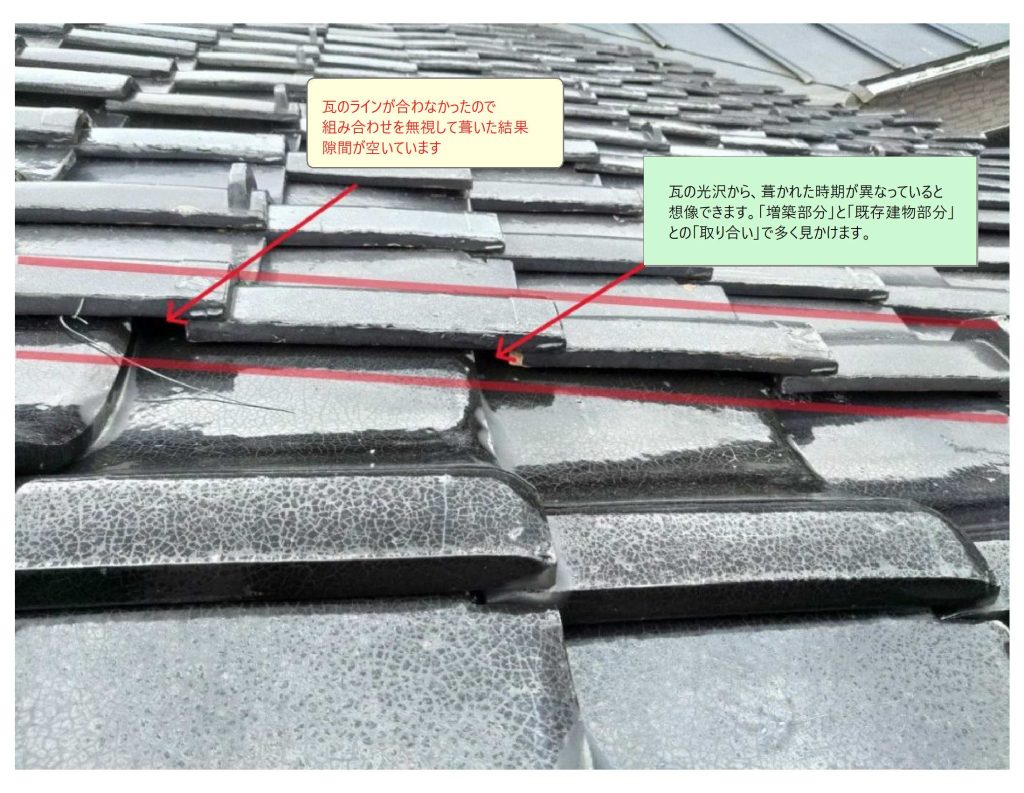

時々、瓦葺き部分の「取り合い」で「瓦の組み合わせ」を無視した荒っぽい仕上がりを見かけます。

写真の案件のような場合では、開口部から下地が丸見えなので、対応をお勧めしています。

弊社では、瓦を切り合わせて、隙間ができないように施工します。

このように「取り合い」の施工には、適切な施工が必要になります。

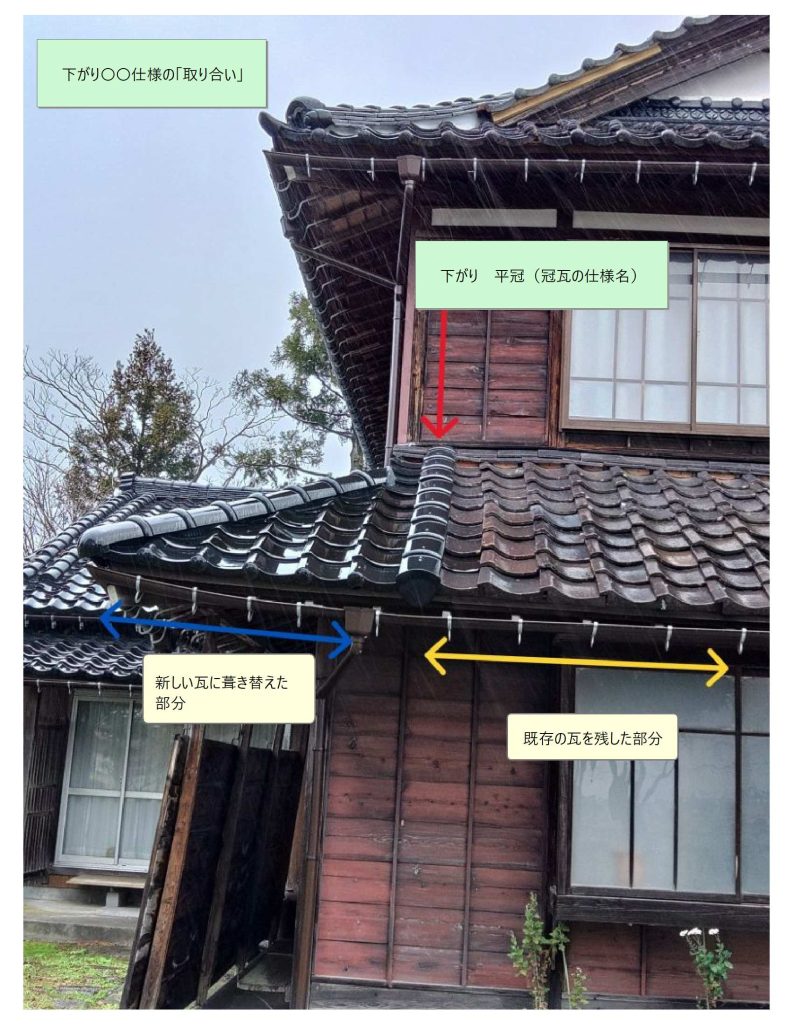

「下がり○○(○○には冠瓦の仕様名が入ります)」といった、瓦の開口を塞ぐ仕様が必要な場合があります。

「隅棟」を「境界線」にしても良かったのですが冠瓦の脱着はとても容易な事から、将来的に続けて瓦の葺き替え工事を施工する際に「隅棟の解体を不要」にして「スムーズに着工できる」仕上がりにしました。

「下がり○○」は「瓦の幅」に対して「下地の幅」が広すぎて、瓦の左右の重なり寸法が足りない時に採用されます。

「取り合い」は、適切に施工すれば全く問題ありません。

将来的に続きの作業が想定される場合、2023年11月1日付ブログ「分かれ道」でも触れましたが、できるだけ重複する作業を減らすことを考えて提案させて頂いています。

写真の案件では「境界線」を「棟部」にするか「谷部」にするか迷いましたが、谷部の周囲の作業を勘案して「棟部」を「境界線」とさせて頂きました。

雨水の流れや量を予測して施工する事が大切です。

「谷部」を施工して境界にする場合では、既に「取り合い」が完工しているので重複作業がありません。

このような部位を「登り取り合い」と呼んでいます。

「谷部」と同じように、重複する作業が無いので「境界線」として適していると言えます。

「棟部」も「冠瓦」を再使用できる工法(乾式・強力棟工法)で、重複作業(棟工事)を減らすことができるので、施工範囲の境界線に適しています!

斜めの「棟部」である「隅棟」でも可能です。

大規模な工事で、いくつかの工区に分けて作業を進める時には境界線として多く採用しています。

「棟部」の途中で「取り合い」が発生する事もあります。

「のし瓦」が交互に積み重ねてありますので、段状に解体する必要があり、少し広い範囲の解体が必要になります。

状態や条件によっては「取り合い」を施工するよりも「棟部」全体を施工する方が適している場合もあります。

「瓦葺き部分」と、外壁との「取り合い」です。通常、下の屋根の方が「取り合い」が発生しやすいです。

外壁部分の脱着や交換について付帯工事が発生するので、相談が必要ですね。

写真は「はことい」と呼んでいる「取り合い」です。

隣の家は施主さんの家ではありません。

直接工事には関係ない部分ですので、隣家に迷惑を掛けずに、できるだけ低予算が理想ですね!

2022年11月25日付ブログ「登り取り合い」でも、別の仕様で触れています。

リフォームにおいて、既存の部分と施工部分をつなぐ「取り合い」は、避ける事は出来ず、無駄な予算にもつながり易いので、慎重な現場の確認と十分な打ち合わせが必要です。

全体の工事費用に目が行きがちですが、使い方についてもしっかりと考え、分かり易い提案と説明を心がけていきたいです!