お寺 東面 瓦葺き その2

梅雨真っただ中の7月5日。瓦葺き作業も佳境を迎えてきました。

時々見学に来られる檀家さんらしき方も、嬉しそうな顔に見えました。

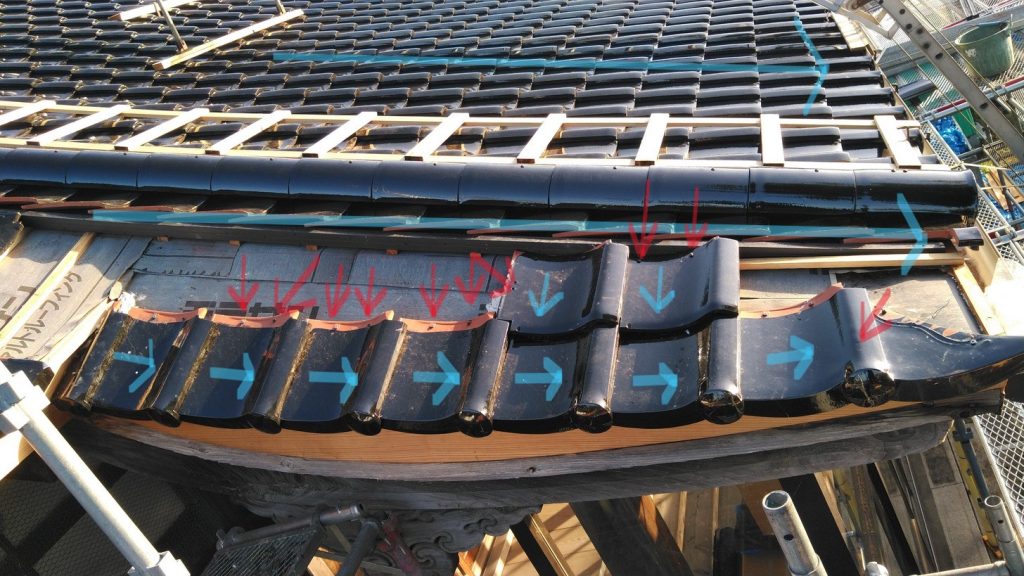

「みのこ」のラインです。上下で「みのこ」の勾配が違いますよね!?この勾配に合わせて瓦を葺く必要があるので「瓦のねじれ」が必要になります。

「みのこ」の下部では、勾配がフラットになるので下地に「板金部材」を施工します。

右側が軒先方向ですので、「差し込み」が「左」になっている瓦を使用します。この件に関しては、先日詳しく触れました。

水色のマークが雨水の流れ、赤色のマークが瓦の緊結部分です。下地の造作と瓦の勾配の取り方がとても難しい部位です!

「下がり丸」の周囲では瓦の重なり部分を薄く削り取って高さを揃えながら葺きます。先日のブログで「あちこちからグラインダーの音が響き渡り、瓦の粉で屋根が赤くなっています」と紹介しましたが、このような作業をしていました。

壁面では、板金屋さんが外壁を取り付けています。外壁の下葺き材は、断熱を備えた商品がスタンダードです。

先日紹介した、換気口の枠もきれいに取り付けられ外壁とうまく調和していますね!

工事の進捗が目に見えるようになってきました。目立つ案件なので、格好良く行きたいですね!