縁を切る

「縁を切る」なんて、びっくりされるかもしれませんが、屋根では大事な話です。

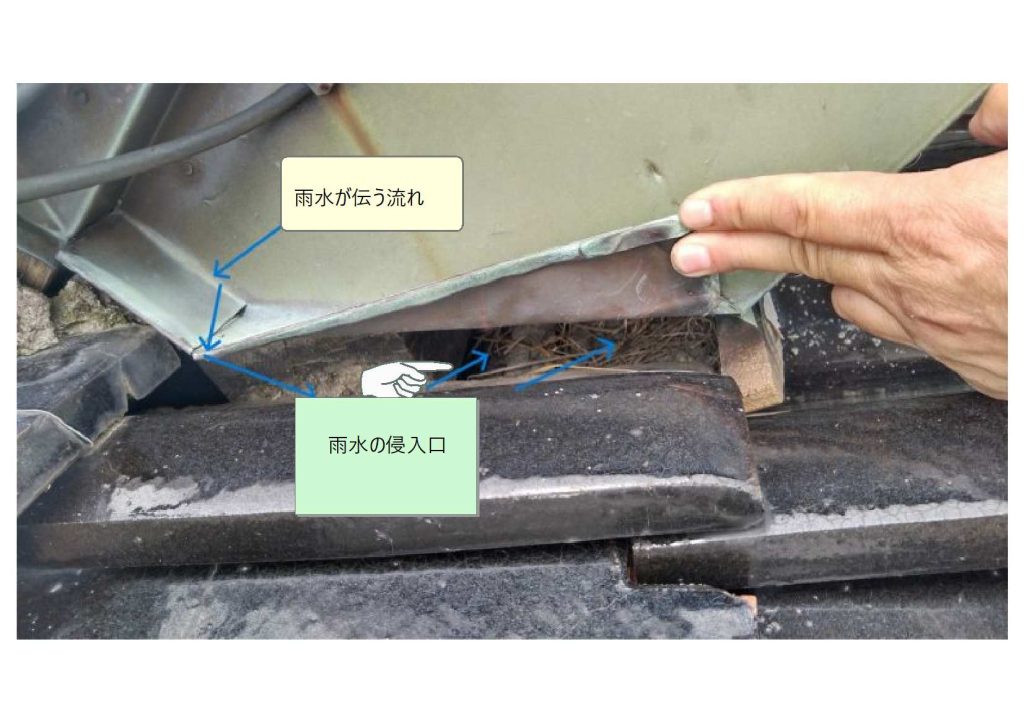

写真のような屋根の形状を「棟違い」と呼んでいます。

屋根では、至る所で「雨が伝って」裏漏りを起こす部分があり、点検では、その対策が十分とられているかが重要になります。

今回の「縁を切る」というのは、色々な「伝ってくる雨水」から、縁を切るというお話です。

縁を切る工夫は、屋根以外の色々な部分にもありますが、瓦部分について紹介したいと思います。

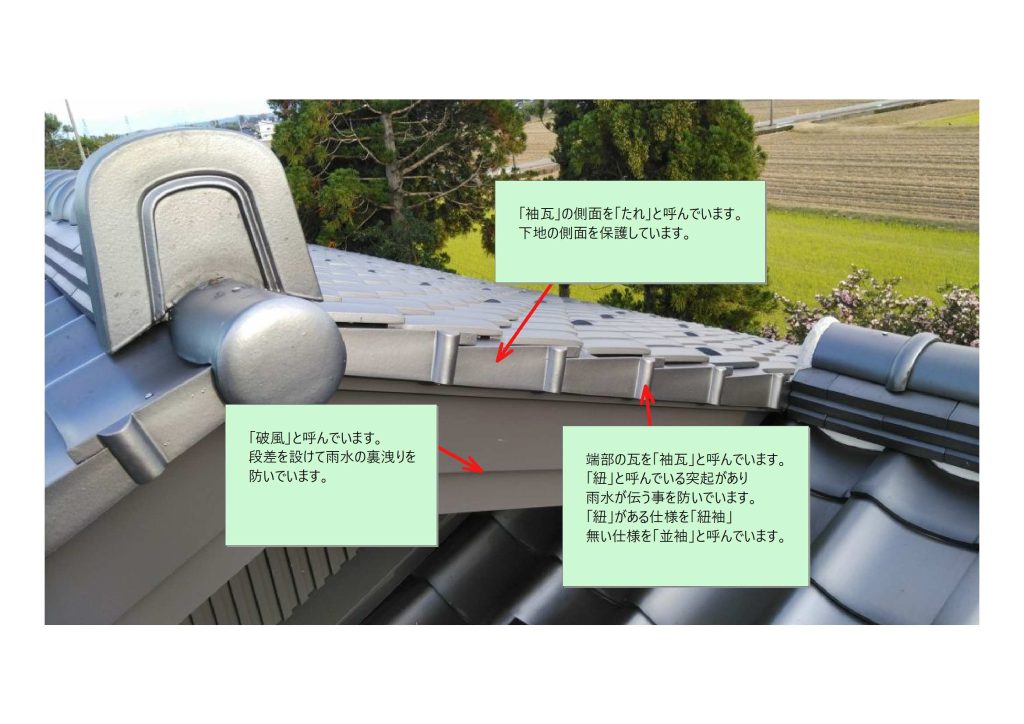

屋根の端部を保護する部材に「破風(はふ)」「袖瓦」があります。

雨水が伝う事を防ぐ工夫をしています。

破風の下に「破風板」を伝う雨水が内部へ侵入しないように、金属の板を差し込んであります。

弊社では異なる部位との接続面を「取り合い」と呼んでいます。

「取り合い」で使用されている部材にはそれぞれ名称があります。

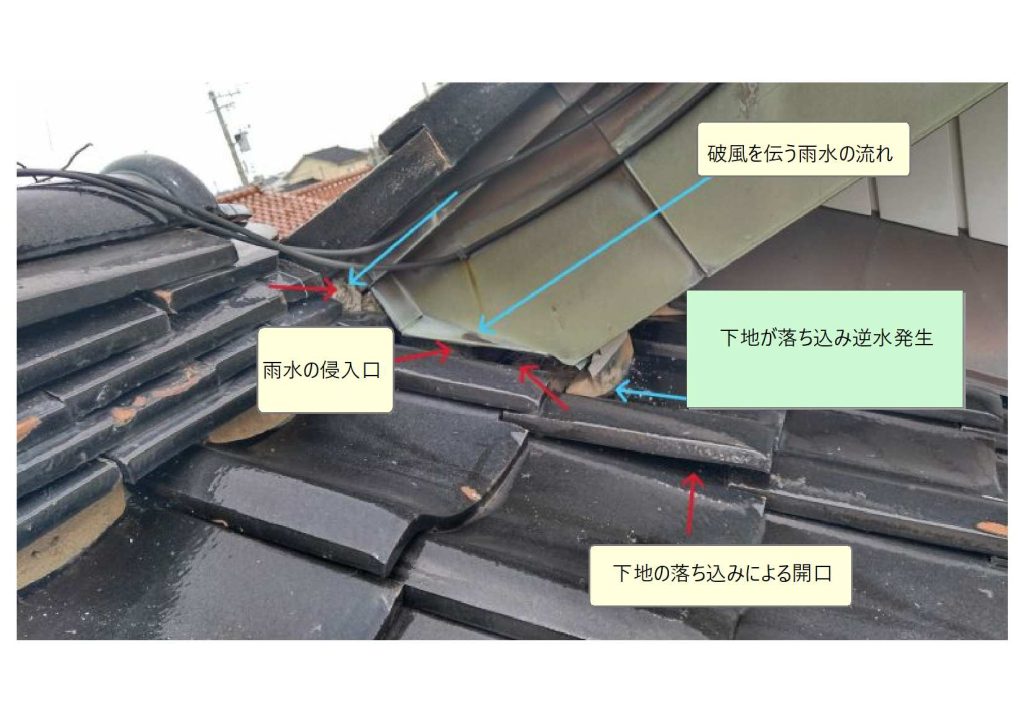

「取り合い」の施工が不十分な場合「破風板」等を伝う雨水が内部に侵入し、雨漏りの原因となります。

写真の案件では「破風板」の下で、下地が腐食し、瓦の落ち込みが確認できます。

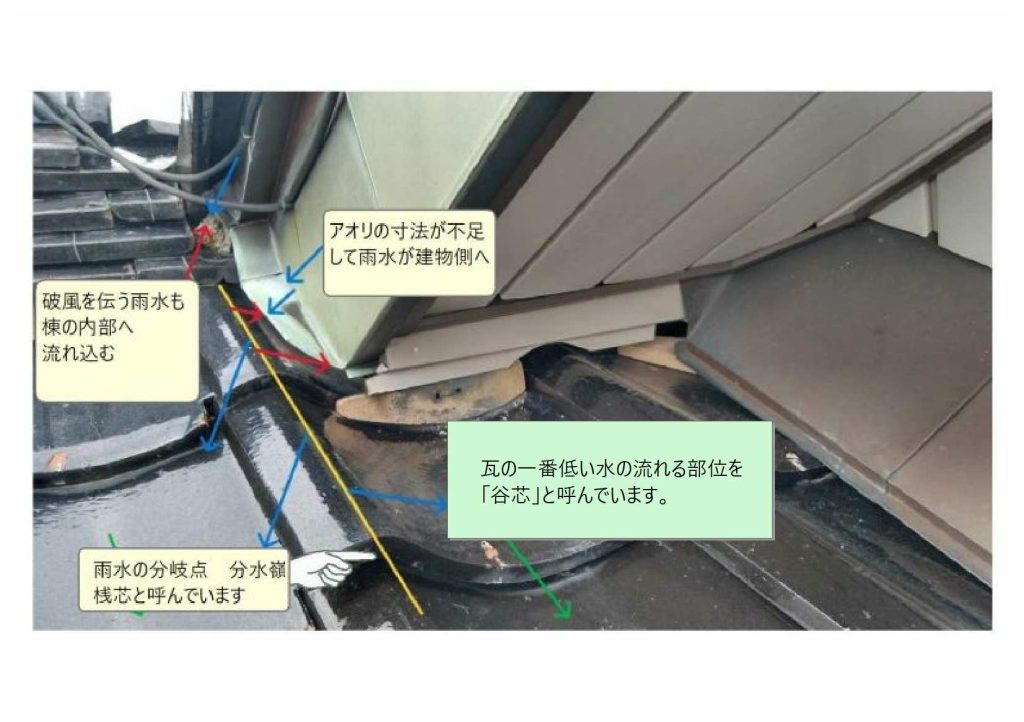

水の流れを考えてみます。

黄色い線が、瓦の分水嶺(桟芯・さんしん)です。

雨水は「桟芯」を境に左右へ分かれるので「取り合い」では建物側へ雨水が流れないよう施工する必要があります。

確認してみると、下地が腐食して内部は空洞になっていました。

ちょっとした板金工事で、すぐに対応する事ができました。

併せて棟のメンテナンス工事も付帯します。

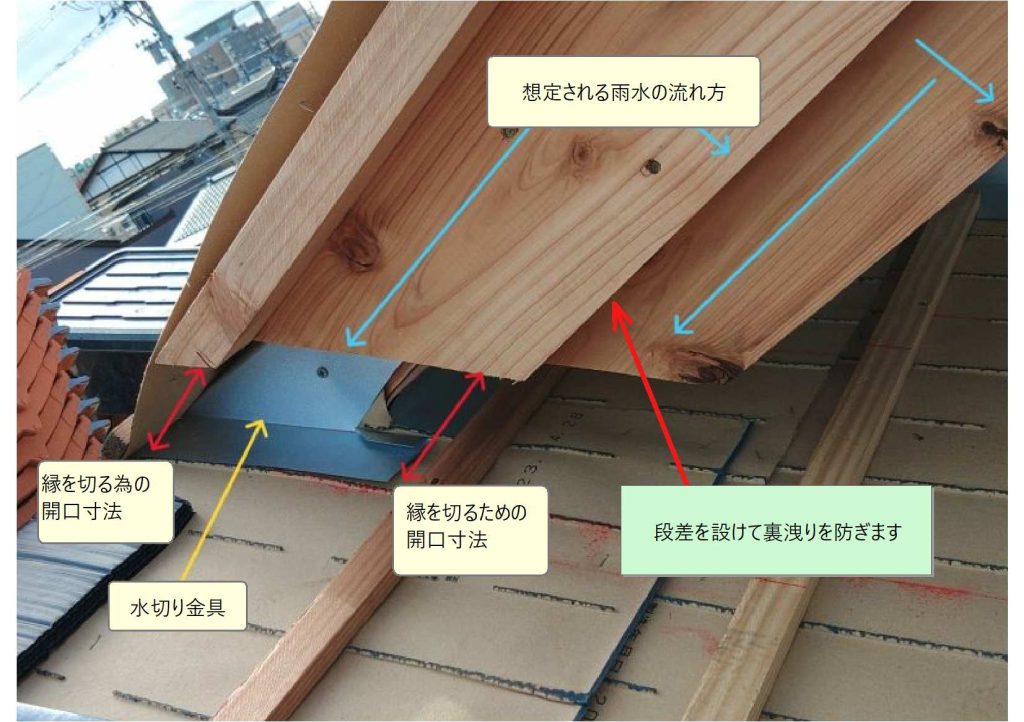

新築工事における「棟違い」の下地です。

このような作業を「棟違い 取り合い作業」と呼んでいます。

こちらは「ハイロール」と呼んでいる「シール」で、防水を確保した例です。

様々な方法で「破風板を伝う水」が、内部に侵入しないように工夫しています。

このような屋根の形を入母屋造りと呼んでおり、斜めの棟を、隅棟(すみむね)と呼んでいます

「隅棟」と「屋根面の接続面」は「雨漏りの原因になりやすい箇所」なので、注意して点検します。

塞ぐ位置(写真では白色の部分)を「破風板より奥」へすることが「縁を切る」事につながります。

「破風板」の裏は「小動物の侵入箇所にもなりやすい」ので併せて対応します。

弊社では「破風・隅棟 取り合い工事」と表現しています。

「雨が伝う」のを防ぐために、木部材に多くの段差を付けているのが良く分かります。

状態によっては「破風板」を加工して、」必要な開口寸法を確保する作業が追加されます。

「破風板」を加工する理由は、内部までしっかりと瓦を葺くことにより、雨水の吹込みなどをシャットアウトする事が目的です。

条件によっては「野地板」の取り外し等も付帯してきます。

最近では「シール」を多用して、より高性能な防水を目指しています。

写真は「破風板」の裏側(内側)です。

小動物の侵入経路になりやすく、しっかりと対応します。

「シール」で仕上げることにより「毛細管現象」の心配もありません。

「隅棟・破風 取り合い作業」は、「破風板」の裏側までが作業範囲となるので、想像よりも大きな作業です。

「シール」を使用していることは全く分かりません。

板金部材を工夫して対応してみました。

この案件でも「壁際の瓦の雨水が、壁側に流れる」ようになっていますね。

前述のように「アオリ」は、瓦の分水嶺である部分「桟芯・さんしん」より外側まで、延びていてほしい部分です。外壁を、カバー工法で施工した際に起きやすい事例です。

この部分については、2022年11月25日付ブログ「登り取り合い」で紹介しています。

軒先の瓦が、屋根の下地から少しはみ出して葺いてあるのも「雨水を切る」為です。

「棟部」の「のし瓦」が、少し土台より「はみ出し」「屋根面に葺いてある瓦と離れている」のも、雨水を切る為です。

「のし瓦は、水が横へ伝う可能性」があり、緩みが出ると「下に葺いてある瓦と接触を起こして、伝ってくる水が堰き止められて、雨漏りの原因になる」事があります。

写真は、雨漏りの対応として既存の「棟部の面戸部分」に、漆喰を上塗りした案件です。

雨水と縁を切るための大切な「のし瓦のせり出し」がなくなってしまい、雨水が、新たに塗った「漆喰部分」を伝って内部へ引き込んでしまいますので、逆効果です。

写真は「谷部」で、雨漏りを防止するために「モルタル」を塗った例です。同じく雨が伝ってきそうですね!「瓦の端部」では「出寸法」が大切です。当然、雨漏り防止の効果は全くありません。

一見、キレイに見える屋根ですが…

雨漏り対策のために大事な「のし瓦」の「せり出し」をコーキングで無くしてしまいました。

こちらでは、瓦の差し込み寸法が足りていません。

屋根では「縁を切る為の出寸法」が、至る所にあります。

今回、点検の際の目線についての一端をお話させて頂きました。

雨漏りの原因の特定は、奥が深く「屋根の点検はプロへ相談」をお勧めします。