大切なバックアップ

一見,普通の屋根に見えますが、雨漏りがするとの事で、点検させて頂きました。

瓦割れや、棟の緩みなどの「通常の天候で雨漏り」になりそうな原因の特定には至らず、既存の瓦を再使用して「葺き直し」をする事になりました。工事内容は、既存の瓦を再使用する以外は、新しい瓦に交換する「葺き替え」と変わらないです。

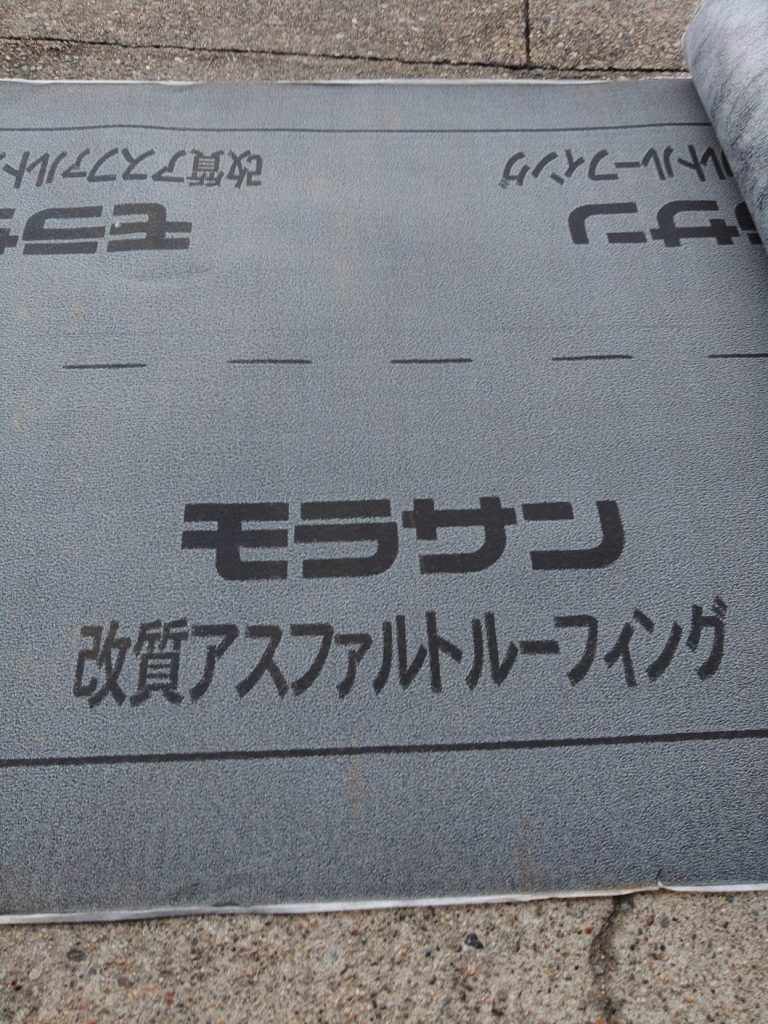

瓦の下の下葺き材です。濡れていますね

瓦屋根は「瓦」「勾配」「下葺き材」の3つの働きで雨漏りを防いでおり、点検で確認します。

「瓦」は割れるまで「勾配」は下地の落ち込みが発生するまで「下葺き材」は破れるまで大丈夫です。

僕は「3つの働きの、どの部分が問題なのか?」という視点からプランを提案しています。

「下地の落ち込み」による雨漏りについては2021年2月17日付ブログ「雨漏り点検・瓦の裏側」で紹介しています。

下葺き材は、瓦のバックアップとして「突発的に侵入した雨水の侵入を防ぐ役割」がありますが、この案件では、裂けています。水が下葺き材の上を流れるだけでは雨漏りは発生しませんが、穴が開くと内部まで侵入します。

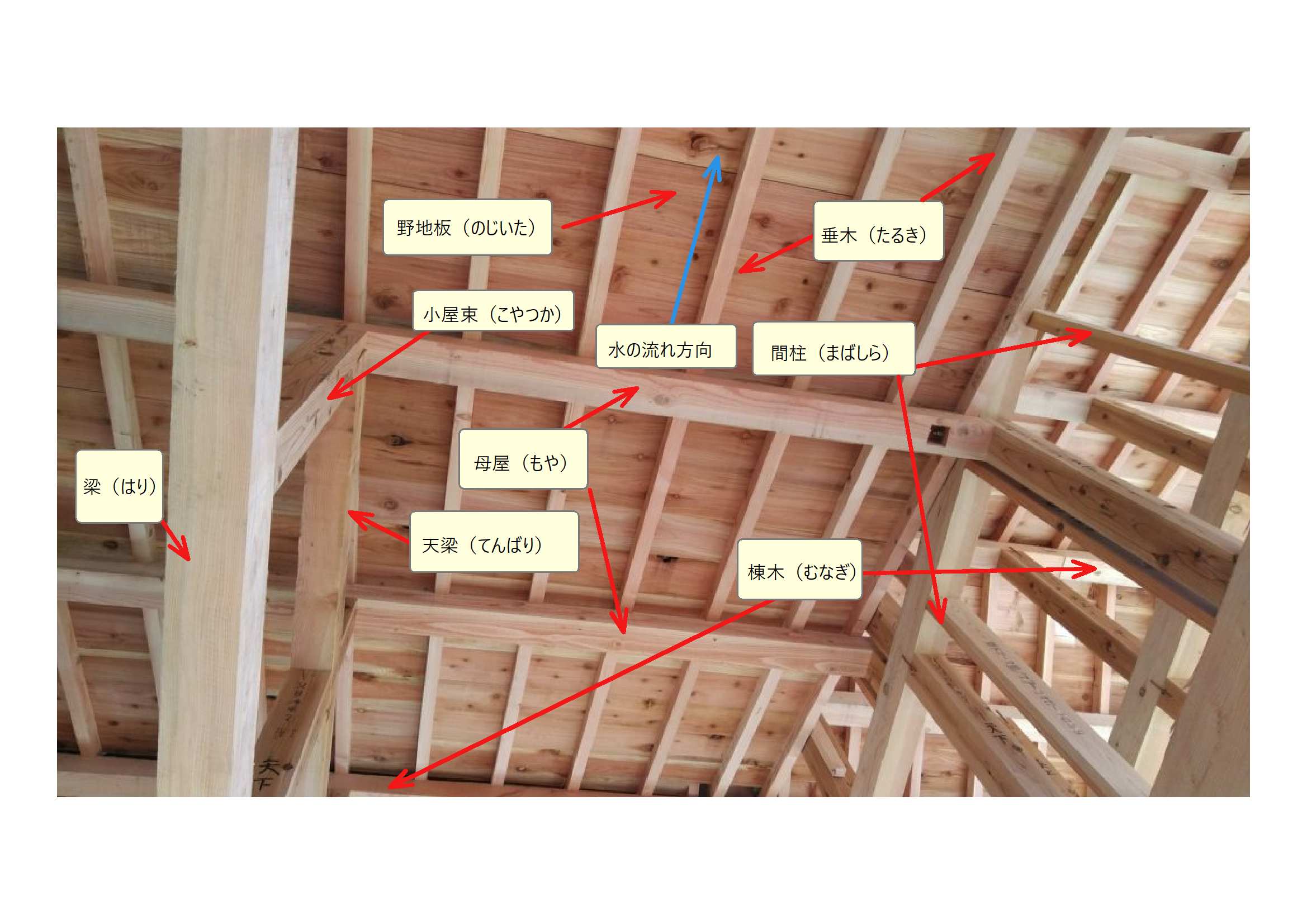

「葺き直し工事」は「下地」に問題が無ければ「下葺き材」を張り直す工程から着工します。

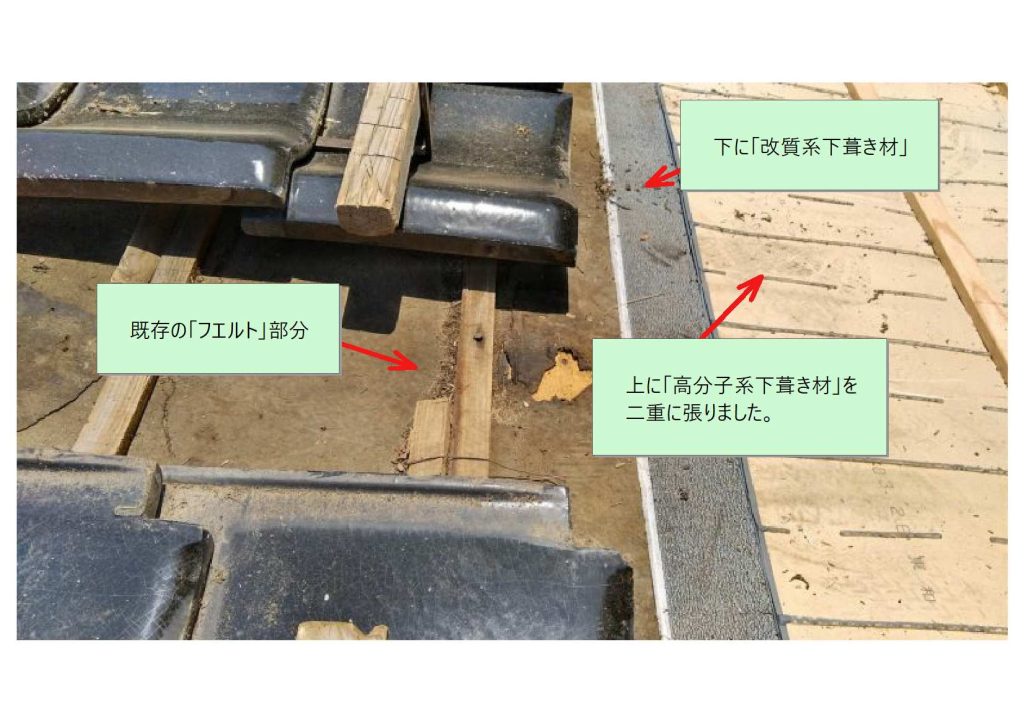

2021年3月11日付のブログ「瓦の大きな分類」でも、触れましたが、銅線で緊結する「49判瓦」は「下地」及び「下葺き材」に直接、瓦が触れるので劣化が早い傾向があります。

その為「49版」では、熱に強い「高分子系」を使用しています。

写真の案件では、改質アスファルト系(グレー)と、高分子系(ブラウン)を二重に張って施工しました。

どちらも、下葺き材として、素晴らしい性能なんですけど…

高分子系は、主にペットボトル等のリサイクル材が原料です。

長所として、軽くて作業性に優れ、熱に強いので、瓦に直接触れる部位に適している事です。

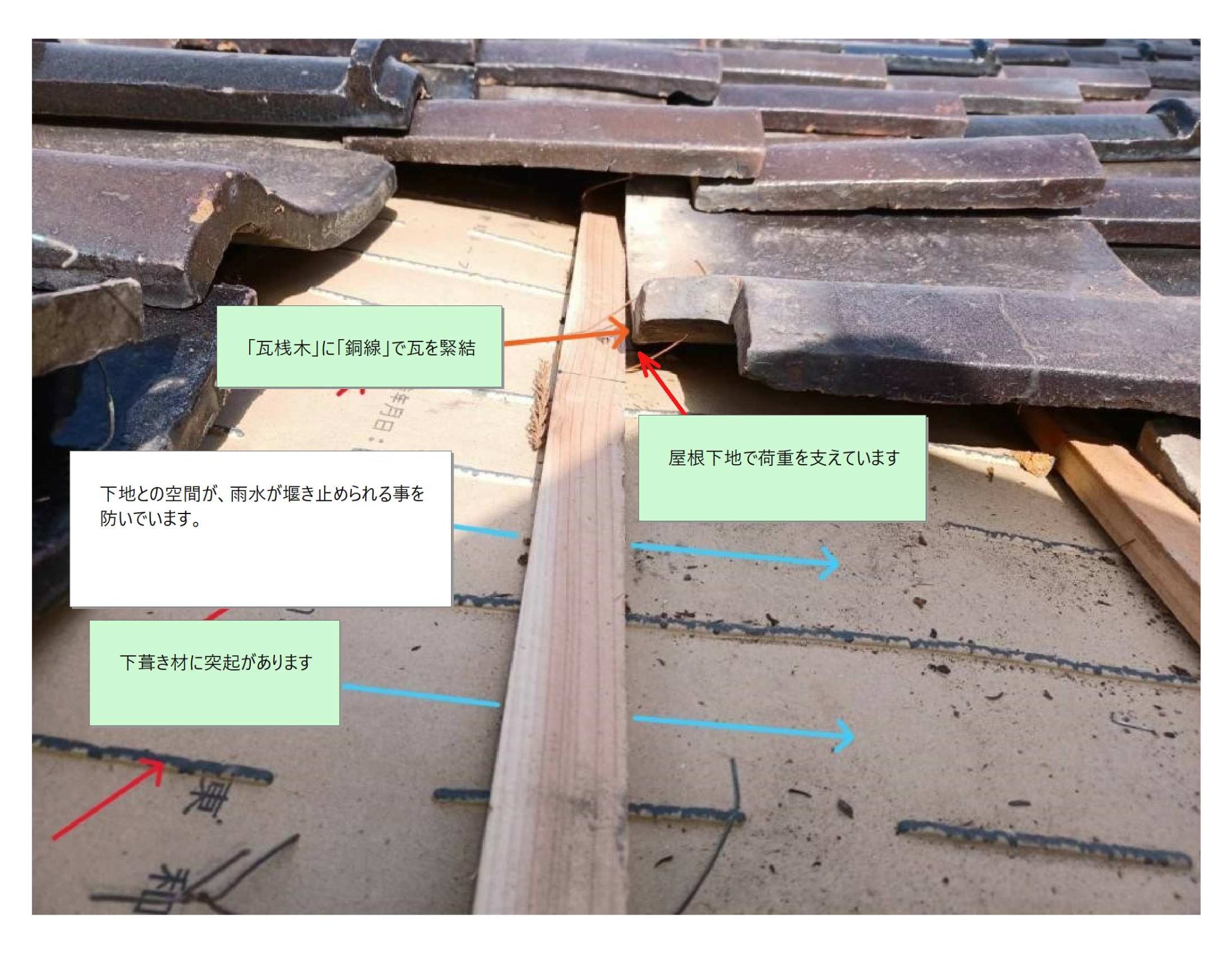

表面に突起物があるので、瓦を緊結するための「桟木」を施工した後に下地との間に空間ができる優れもの。

この空間が、侵入した雨水の堰き止めを防ぎ、49判瓦を緊結する際には「桟木の下に銅線を通す」のに便利。

短所は、紫外線に弱い事です。

下葺き材は、タッカーと呼んでいるホッチキスの針のような物で緊結していきます。

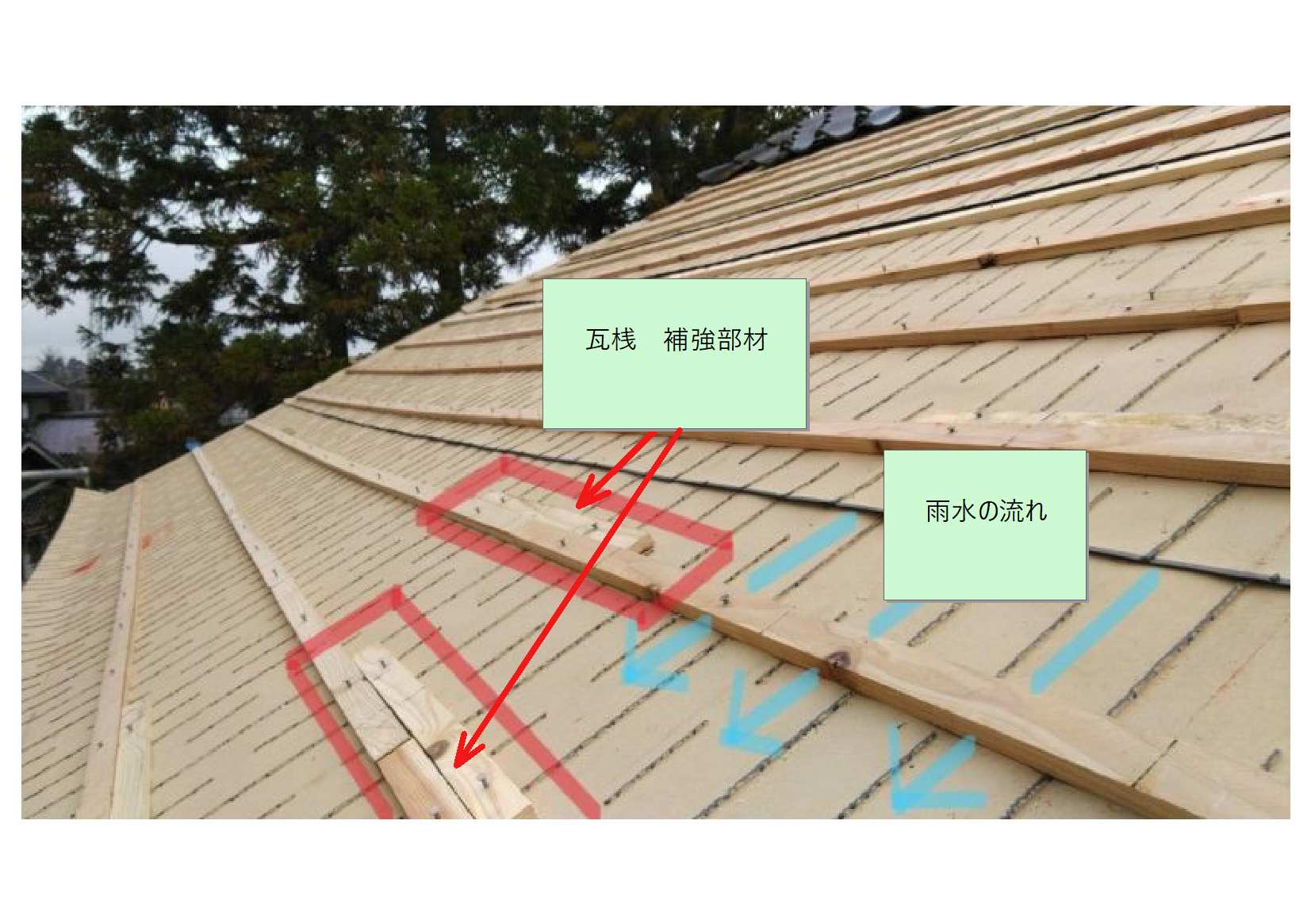

メーカー指定の方法で取り付けるので安心ですが、工夫も加えています。(雨水の通り道は張り増しする等)

「高分子系下葺き材」に「桟木」を施工した所です。「下地」と「桟木」の空間が確認できます。

高分子系は、まだできてから年月が経っていないので、まだ実績が不足しがち…。なので、弊社では、案件の性格によって、使い分けています。

テープの代わりに「溝付き桟木」という商品もありますが「桟木」の強度に不安がある為、弊社では採用していません。

「改質系下葺き材」は、合成繊維や不織布の原紙に、合成ゴムや合成樹脂を施し、アスファルトや鉱物の粉を被膜した製品です。

長所として「釘穴シール性(釘の穴が閉まる性能)」に優れています。

短所は「桟木」の空間を作るテープの施工が追加されて高コストな事です。(空間を作らずそのまま施工している業者さんも見かけますが)

「改質系下葺き材」での施工例です。

繰り返しになりますが、下葺き材に突起物がないので、テープを張って、下地との空間を作ります。

「高分子系下葺き材」に比べ材料費や手間がかかりますが、長い実績があるので安心です。

こちらは、遮熱機能付きの下葺き材です。

テープは「たるき」(野地板を支える角材)の、目印にもなります。

瓦桟を緊結する釘は「たるき」に打ち込むので、テープの位置はとても大事です。

下葺き材を組み合わせて施工する場合もできます。

下葺き材からは対応せずに、瓦葺き部分だけで対応する事例を2023年7月25日付ブログ「瓦の締め直し」でも紹介しています。

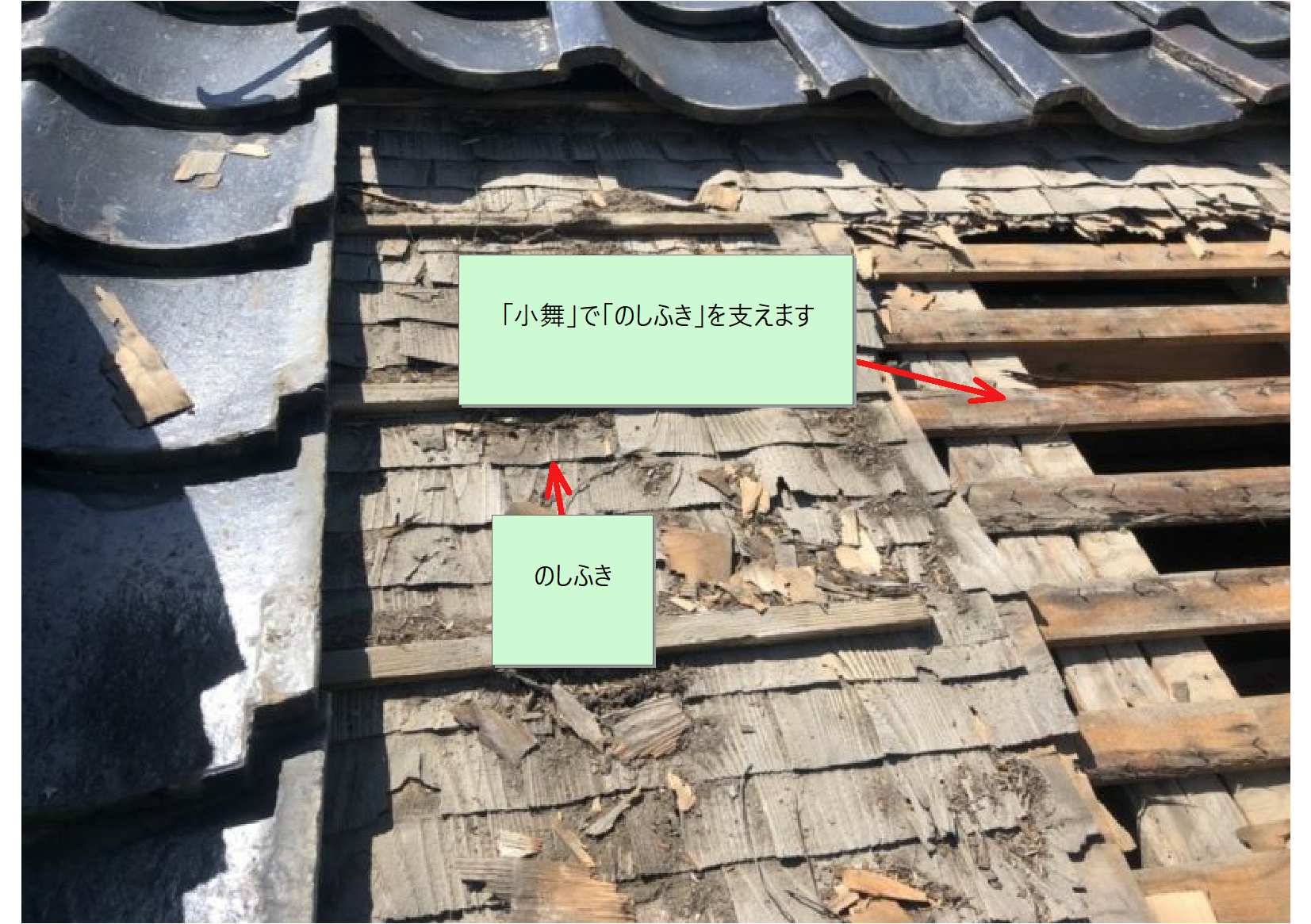

かつては「小舞・こまい」と呼んでいる板に「のし葺き」と呼んでいる「木の薄板」を張り付けるのが一般的でした。

「杉皮・すぎかわ」と呼んでいる、その名の通り杉の木の表皮を取り付ける事もありました。

「のし葺き」「杉皮」は、今では新しく施工されませんが、小屋裏と自然な空気の循環があり、建物に最適な環境を作る優れた下葺き材でした。

瓦の下は見えないけれど、どれが正解か分からない職人のこだわりの世界。

仕事仲間との会話も、自然と、仕事の話になっていきます。妥協を許さない作業とアイディアで皆さんに喜んで頂けるよう頑張ります!

今回は(も?)マニアックな話でした。