⑥「のし瓦を積む在来工法(湿式)の棟部メンテナンス」工事

既存の瓦を再使用して「棟部 のし瓦 積み直し作業」を施工させて頂きました。「のし瓦積み工法」は、従来からある伝統的な工法で弊社ホームページ2023年1月7日付けブログ「瓦屋さんの日常 棟積み」で、「のし瓦を使用せず冠瓦のみ」での施工は「強力棟工法」と呼んでおり「実績⑨」で紹介させて頂いています。併せて「実績⑲」と共通する内容が多いので参照してみて下さい。

既存の瓦を再使用する以外は、新築工事と変わりはありません。棟の周囲は、解体時にしかメンテナンスができないので、下葺き材を新たに施工し、瓦を緊結する桟木は新調して葺き直します。

説明で触れている、部材については、HP下部にある、各メーカーさんのバナーをクリックして頂けると、詳しく触れています。

「棟部」を解体します。「棟土」は分別が必要です。「雨樋」に「棟土」が流れ込んだり、周囲に埃が舞い上がらないように注意して作業します。

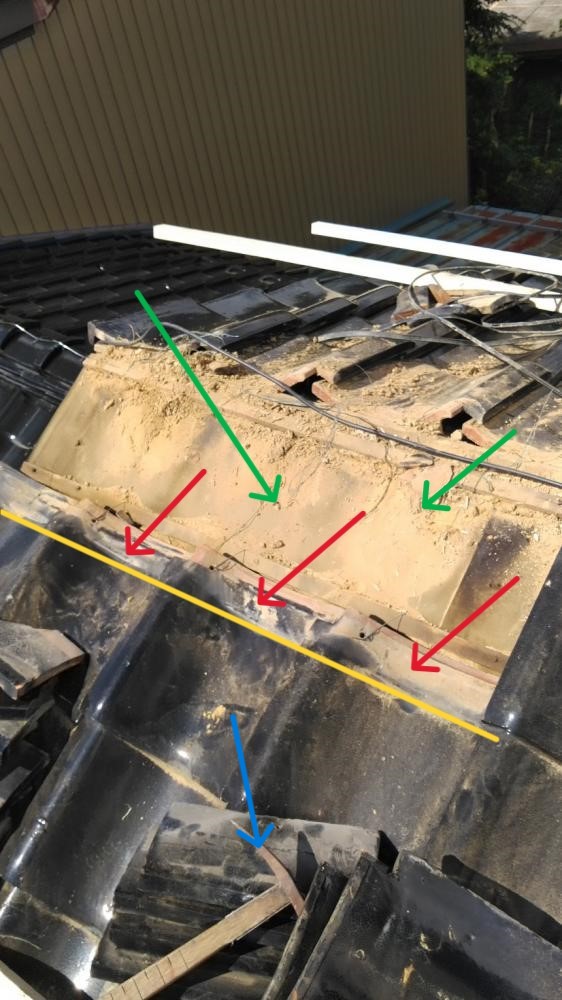

瓦の重なり部分(赤色)に「棟土」等があると、水を吸い上げる恐れがあり、雨漏りの原因となります。併せて、瓦と棟土の、親和性を高めるために周囲の瓦や「のし瓦(青色)」を丁寧に磨き込みます。下葺き材(緑色)に問題があれば新たに張り直します。

「芯木(赤色)」を「棟金具(オレンジ色)に取り付け、ジョイント部分は「プレート」で連結します。瓦の三日月状の隙間を塞ぐ「面戸(黄色)」という素焼きの瓦の内側に、水の吸い上げ防止の「瓦のかけら・ガラ(緑色)」を入れます。

「のし瓦」をお互いに緊結して(赤色)「棟土」を用いて交互に積み重ねていきます。今回は3段重ねです。「棟土」も進化して、従来に比べ伸縮や劣化が少なくなりました。「のし瓦」の通り(黄色)と勾配(水色)が大事です。

一番上の瓦を「冠瓦」と呼んでいて、内部の「芯木」に「瓦ビス」で緊結します。弊社では「芯木」は、人工樹脂製の腐食に強い商品を採用しています。詳しくは実績「⑲N様邸」を参照して下さい。

最後に「冠瓦」の既存の孔をコーキングで塞いで、完成です。繰り返しになりますが「棟部」の周囲のメンテナンスは、棟の解体時にしかできない作業も多く、妥協はしません。