強力棟 芯木 交換作業

先日「強力棟」と呼んでいる仕様の「棟部」において、「芯木」の交換作業を行いました。

当ホームページの実績19 「強力棟の 芯木 交換工事」でも触れていますが、改めて紹介したいと思います。

「鬼瓦」「のし瓦」を使用しないで「冠瓦」のみで仕上げる棟部の工法を「強力棟工法」と呼んでいます。

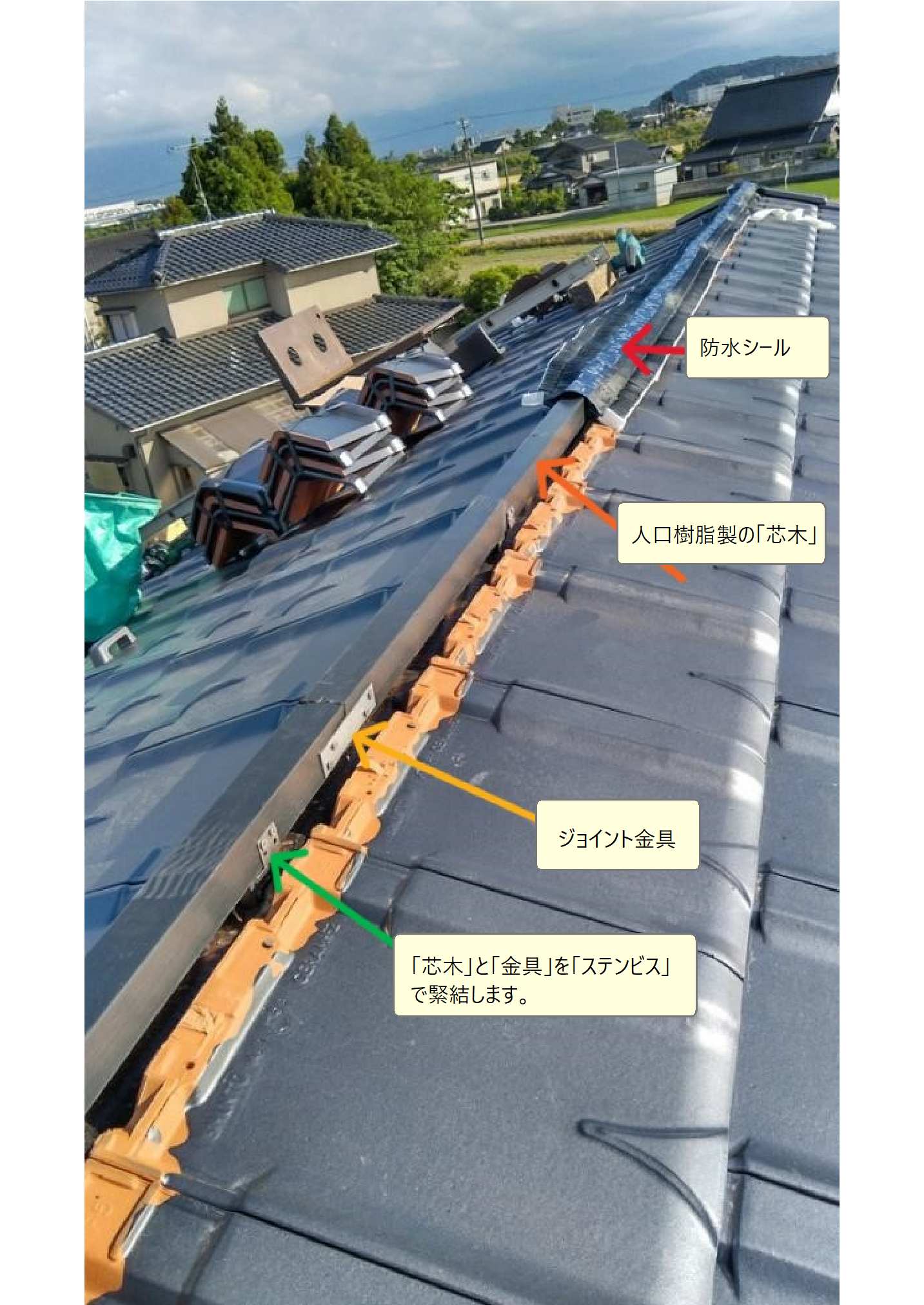

内部の「芯木」に「釘」や「ビス」で「冠瓦」を緊結してあります。

「冠瓦」の欠落があったと相談を頂き、確認してみると「芯木」の腐食が見られました。

「棟部」の内、軒先と平行になっている「棟部」を「大棟」と呼んでいます。

この案件では「芯木」に「棟土」を塗って防水を試みていますが・・・

流失があり、効果は無さそうです。

「棟土」を使用している工法を「湿式(しっしき)」と呼んでいます。

「冠瓦」の緊結穴部分の劣化が良くわかりますね。

施工時は、現在弊社が使用しているような材料は存在せず、手抜き工事ではありません。

当時、弊社では芯木に下葺き材をカバーし「棟土」の露出部分は「漆喰」で施工していました。

年数の経った案件では、開口している状態も見かけます。

屋根の形状によって「斜め方向」の棟部があり「隅棟(すみむね)」と呼んでいます。

棟内部に侵入した雨水が軒先方向へ流れやすく「大棟」より劣化が大きいように感じます。

「隅棟」では三角形に加工された「勝手瓦」が施工してあり、周囲の瓦と合わせて締め直し工事が付帯します。

「芯木交換工事」では「既存の瓦」「金具」等は再使用しますが、不適当な場合は交換となります。

「日本瓦」「和形」と呼んでいる仕様の瓦です。

「勝手瓦」は勾配を調整する作業も必要で、開口寸法が広すぎる場合は交換します。

棟部の土台となる部分の施工がしっかりしていないと、被害が大きくなります。

弊社では「芯木」は人口樹脂製に交換して「シール」で「防水」を確保します。

「棟土」を使用しない工法を「乾式(かんしき)」と呼んでいます。

現在、弊社では「強力棟工法」は全て「乾式」で施工しています。

「冠瓦」は専用の「瓦ビス」で緊結します。

同じ工事内容でも「施工範囲」「使用する材料」「工法」によって、仕上がりに大きな差が出てきます。

工事を検討する際に、担当者にどのような施工内容なのかを確認するのも良いかもしれませんね!

住宅密集地では、欠落による2次被害も想定されますので、見落としがちですが重要なチェック部分です。

一見、何をしたのかわかりにくい作業ですが、必要な作業であることは間違いありません。

「強力棟工法」が登場し始めた頃に施工した案件では、メンテナンスを検討する時期となり、これからも同じような対応工事が続きそうです。

これからも、妥協の無い丁寧な施工で安心をお届けします。