追加工事

僕が作成するプランには「追加工事」や「予備費」があります。

「予備費」は当ブログの2024年7月8日付ブログで「予備費で修正」で紹介させて頂いていますが、主に、「想定外の作業や仕様の変更」や「着工後に確定する作業」及びお客さんに判断して頂く作業です。

今回、紹介するのはお客さんの要望に加えて、契約前に弊社から強くお勧めする「追加工事」について、一例を紹介したいと思います。

今回のご相談は地震で「棟部」が傾いたので、メンテナンス作業を実施してほしい」という内容でした。

現場を確認すると・・・

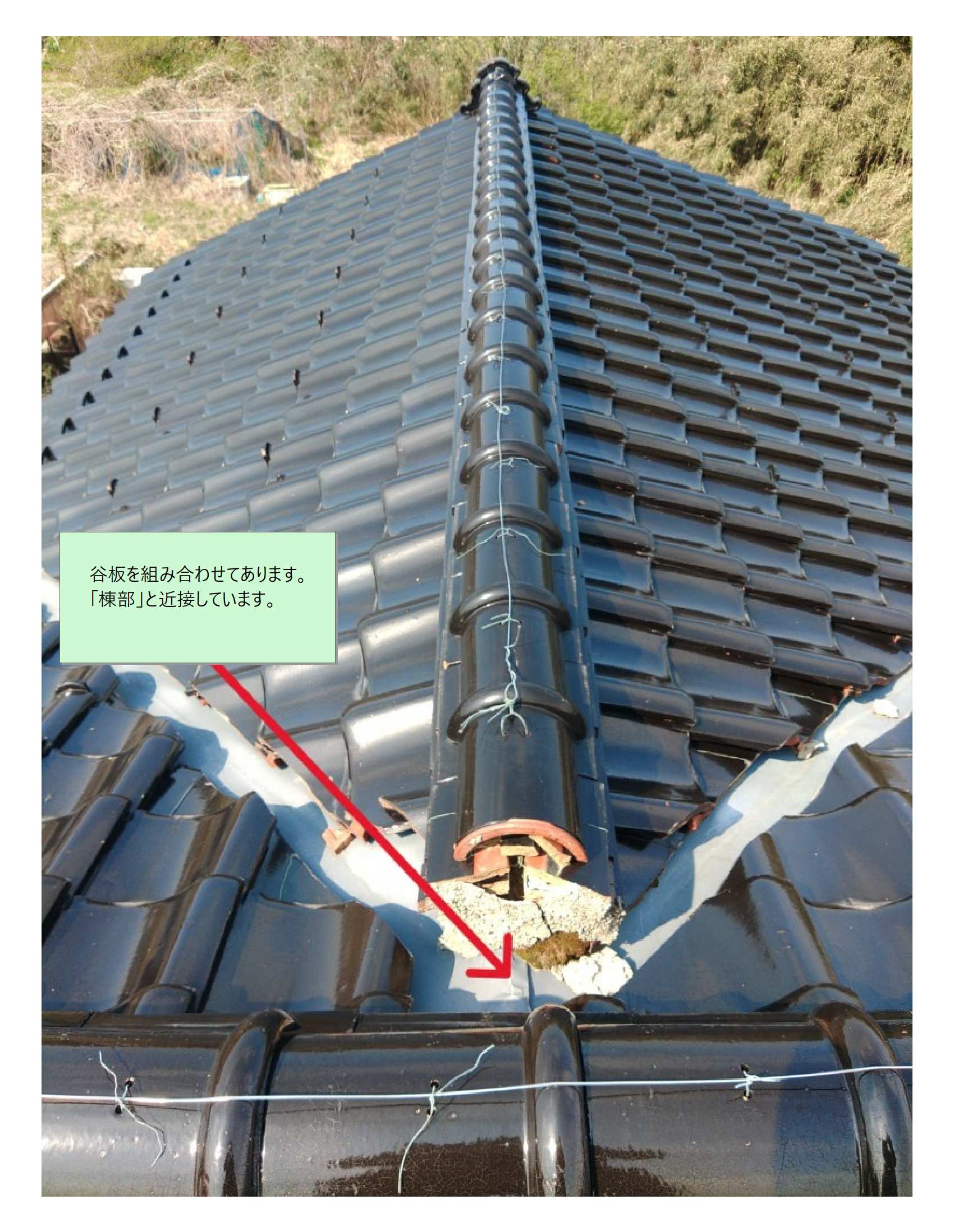

「谷部」と呼んでいる「板金部材」で施工された部位があり、2方向へ水を流す「八谷(はちたに)」と呼んでいる仕様でした。

「八谷」は板金部材である「谷板」を組み合わせてあります。

今回の要望は「棟部」のメンテナンス工事でしたが「棟部」と「組み合わせ部分」が近接していました。

将来的に「谷板」を交換する時は「棟部の解体が付帯する」ので、今回併せて新調する事になりました。

少し話が逸れます。

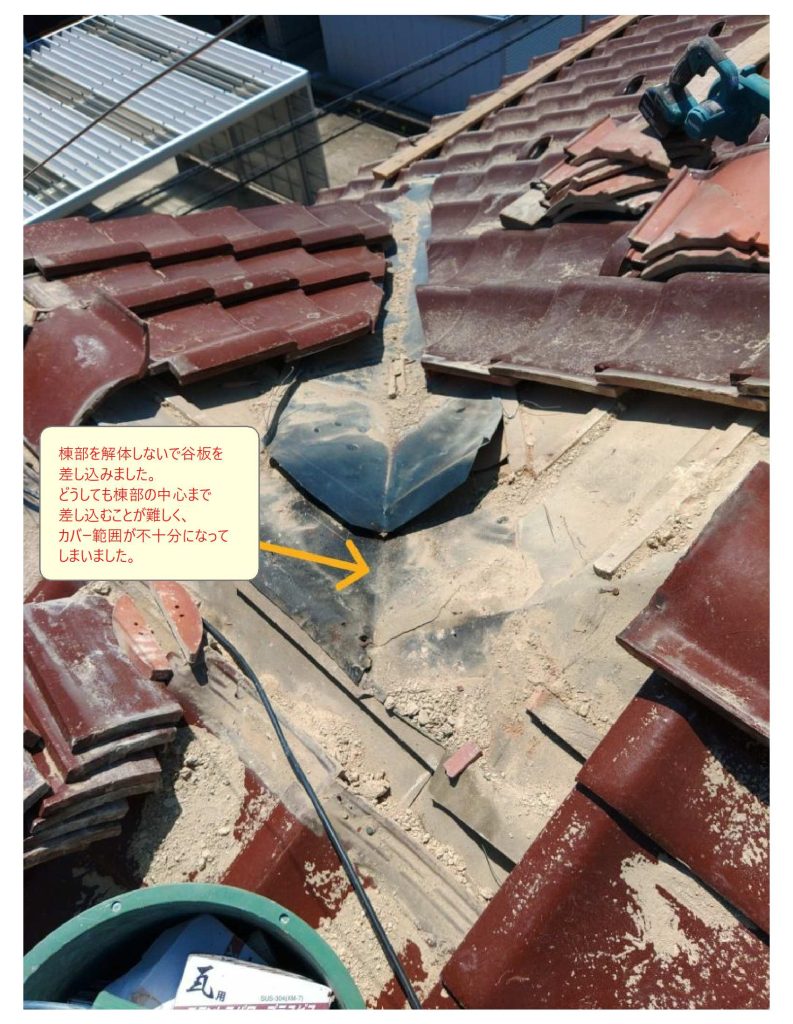

「棟部」を解体せずに「谷板」を交換する場合は、既存の谷板の下に差し込みます。

棟部の中心までは差し込むことが難しいため、不十分な仕上がりとなってしまいます。

写真は谷板を「差し込んで交換」してあった案件を解体した写真です。

今回、棟部の解体に併せて「棟部の中心まで継いで施工」しました。

話を元に戻します。

「谷部」の下方では「下がり」と呼んでいる仕様となっていました。

「下がり」は「屋根の幅寸法」が「瓦の幅寸法」と合わない場合に開口部をカバーする目的で採用されます。

弊社では「下がり」は施工されている「冠瓦」の名称を加えて表記しています。

右側は増築部分で、寸法が合わなかったようです。

「下がり」が施工されている部位は「谷部」の雨水が流れる箇所で僕はとても心配になりました。

解体してみると、雨水が侵入している形跡があります。

「下葺き材」があるので、下地に雨水が侵入してもすぐに屋根裏まで侵入する訳ではありませんが、対応は必要ですね。

対応として「幅の狭い瓦(幅狭瓦)」を1列増やして葺く事により、開口部をふさぎます。

49版瓦は、通常の仕様で9.5寸(287.85mm)程度の幅ですが「幅狭瓦」では8.3寸(251.49mm)程度です。

「幅狭瓦」8列分で通常の寸法の瓦の約7列分となります。

工夫する事により、案件に合わせた葺き方が可能です。

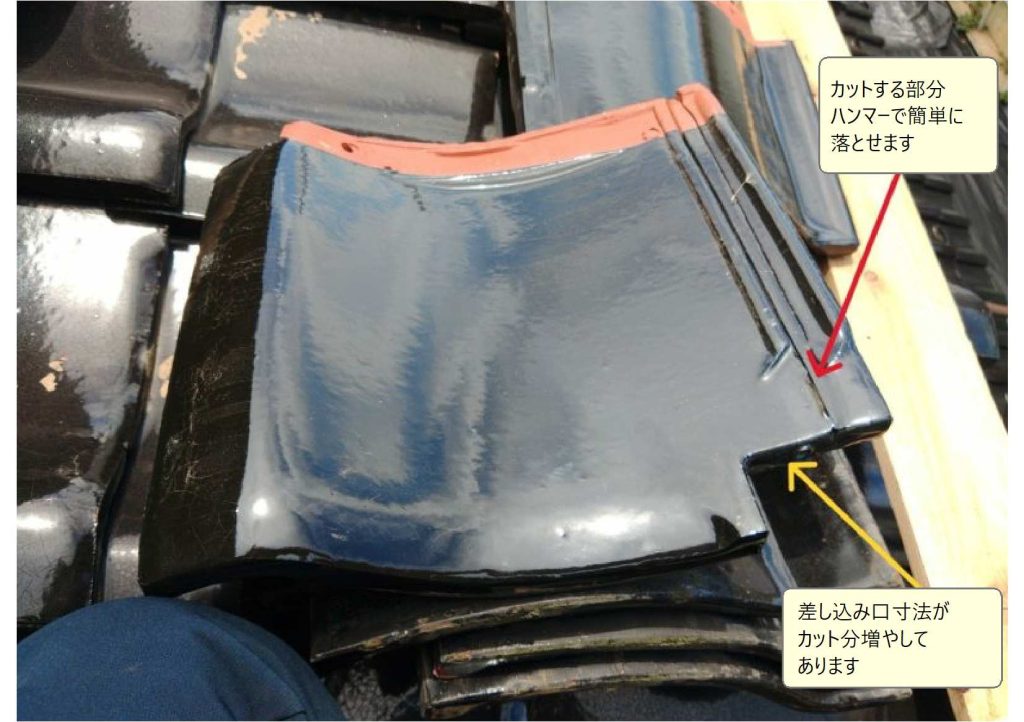

幅の狭い瓦は「幅狭瓦(はばせまかわら)」と呼び、赤いマーク部分に溝が切ってあり、カットして使用します。

黄色の「切り込み」がカット部分に合わせて、大きく取ってあるのが分かりますね

裏面です。

「49版瓦」は、裏面にも「釉薬」が施釉されていて、丈夫な所が長所です。

「下がり」が無くなり、通常の「瓦葺き部分」となりました。

「谷部」は大量の水が流れる部位なので、妥協はしません。

「棟部」のメンテナンスに併せて「谷部のメンテナンス」

「谷部のメンテナンス」併せて「瓦の葺き直し工事」が「追加工事」として加わりました。

個別では「効率」が悪い作業も「追加工事」で絡めると「スマート」に進める事ができます。

今回はその一例ですが、これからもプロの目で案件にあった最適な提案をします!