外壁工事 角波

主に1階の屋根で、瓦工事を施工した際に「足場の有効活用」も目的とした外壁の新調工事が追加される事があり、紹介したいと思います。

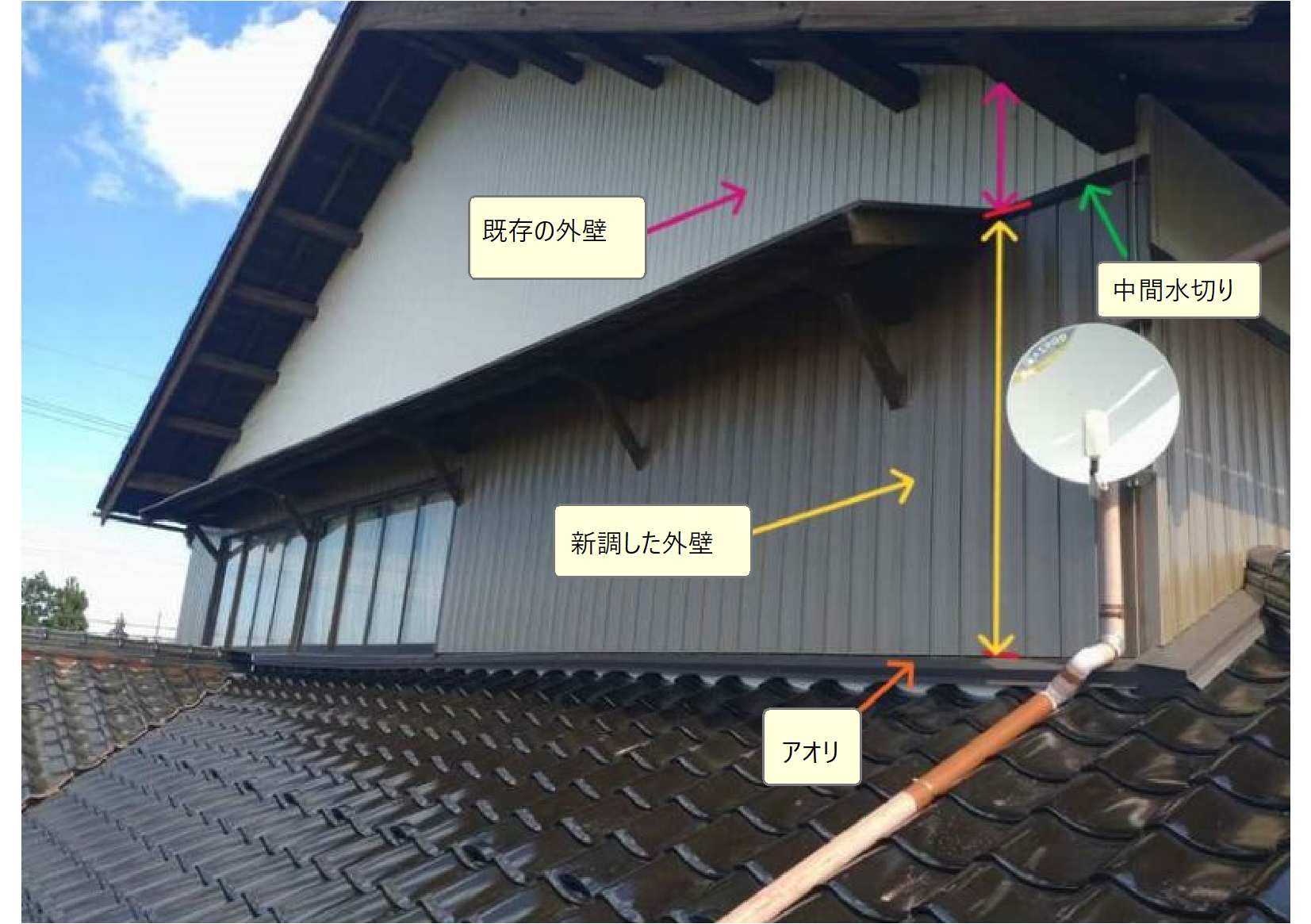

赤い矢印で示した部位を「中間水切り」と呼んでいます。

意匠用の目的で模様を替えるための境界線や雨水が伝うのを防ぐ役割があります。

施工範囲の設定の目安に「全体」あるいは「中間水切りより下」という選択肢があります。

現場では「瓦」と「外壁」は同時に撤去してしまう事もあります。

現場の条件や着工後の天候等を勘案して進め方を変えています。

「カバー工法」と呼んでいる「既存の外壁にそのまま取り付ける」仕様もあります。

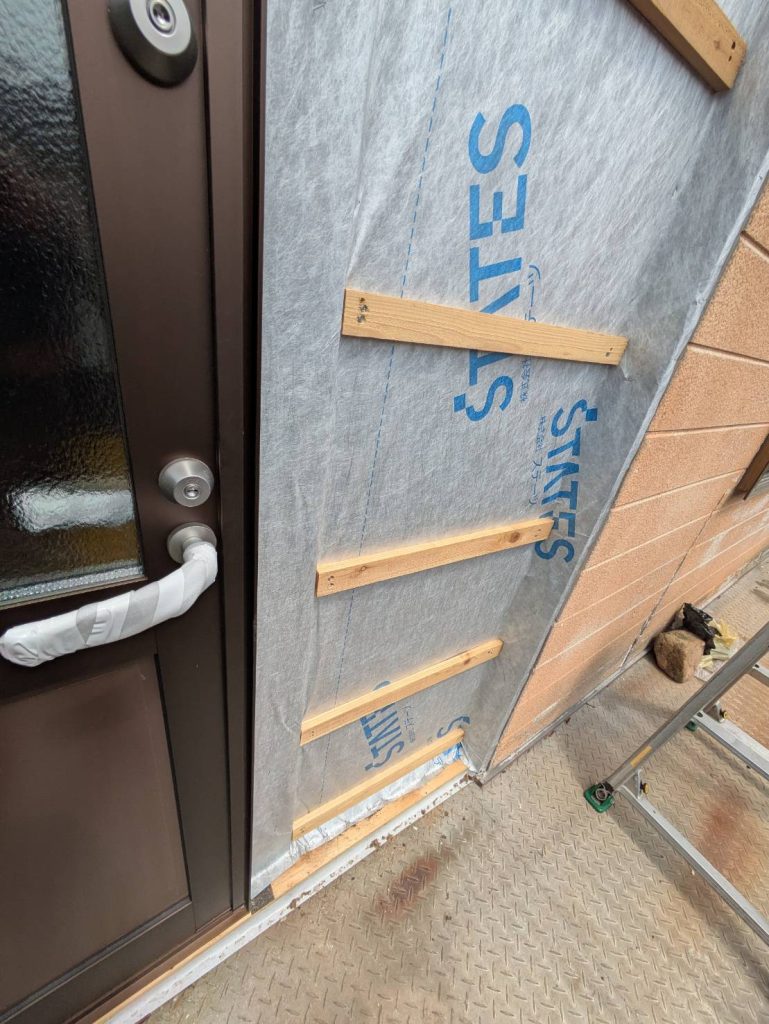

既存の外壁を取り外した後「透湿・防水シート」を取り付けます。

「透湿・防水シート」には遮熱機能が付加された商品もあります。

「外壁部材」の下地となる「胴縁(下地)」と呼んでいる木部材を適宜施工します。

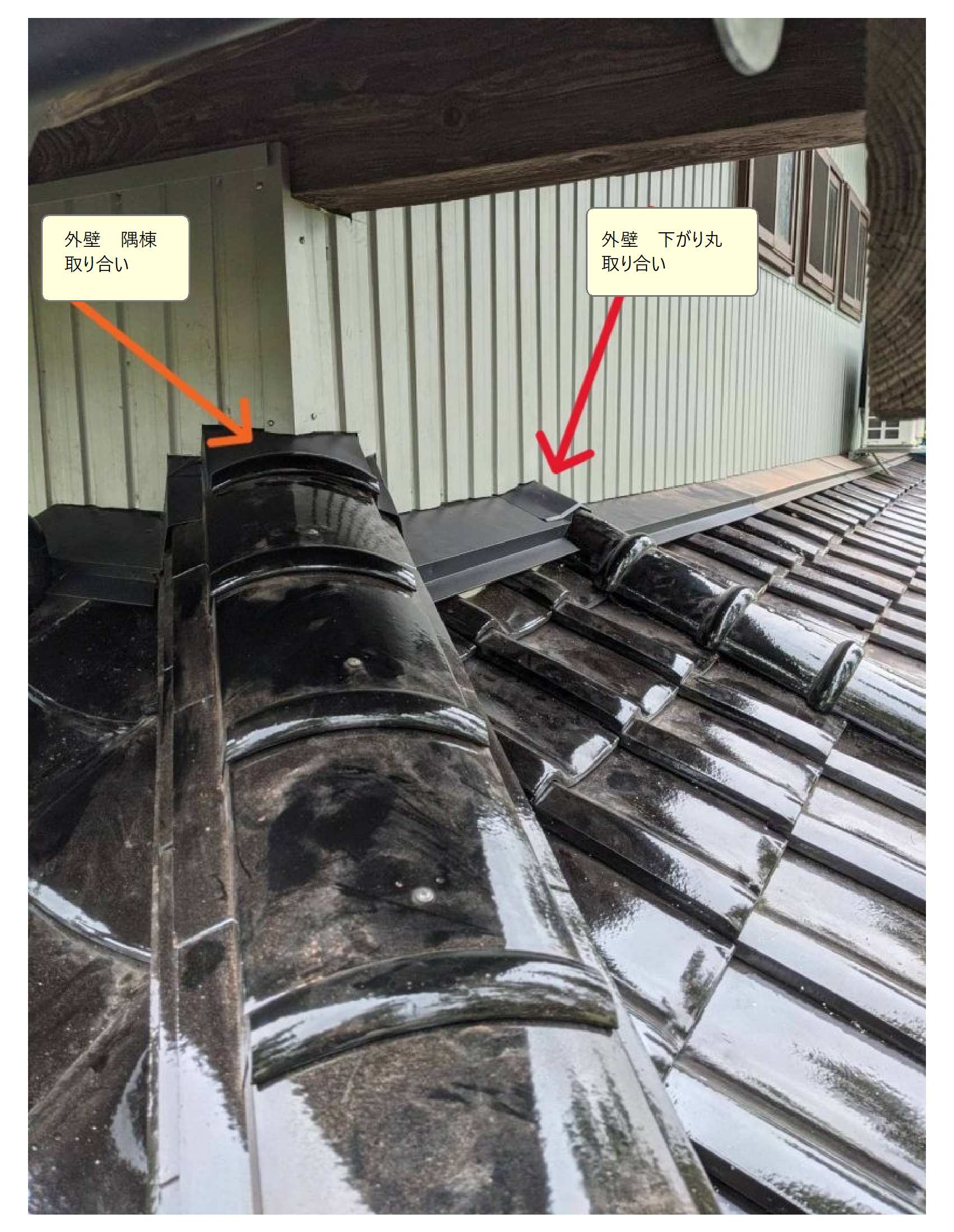

弊社では異なる部位との接続面を「取り合い」と呼んでいます。

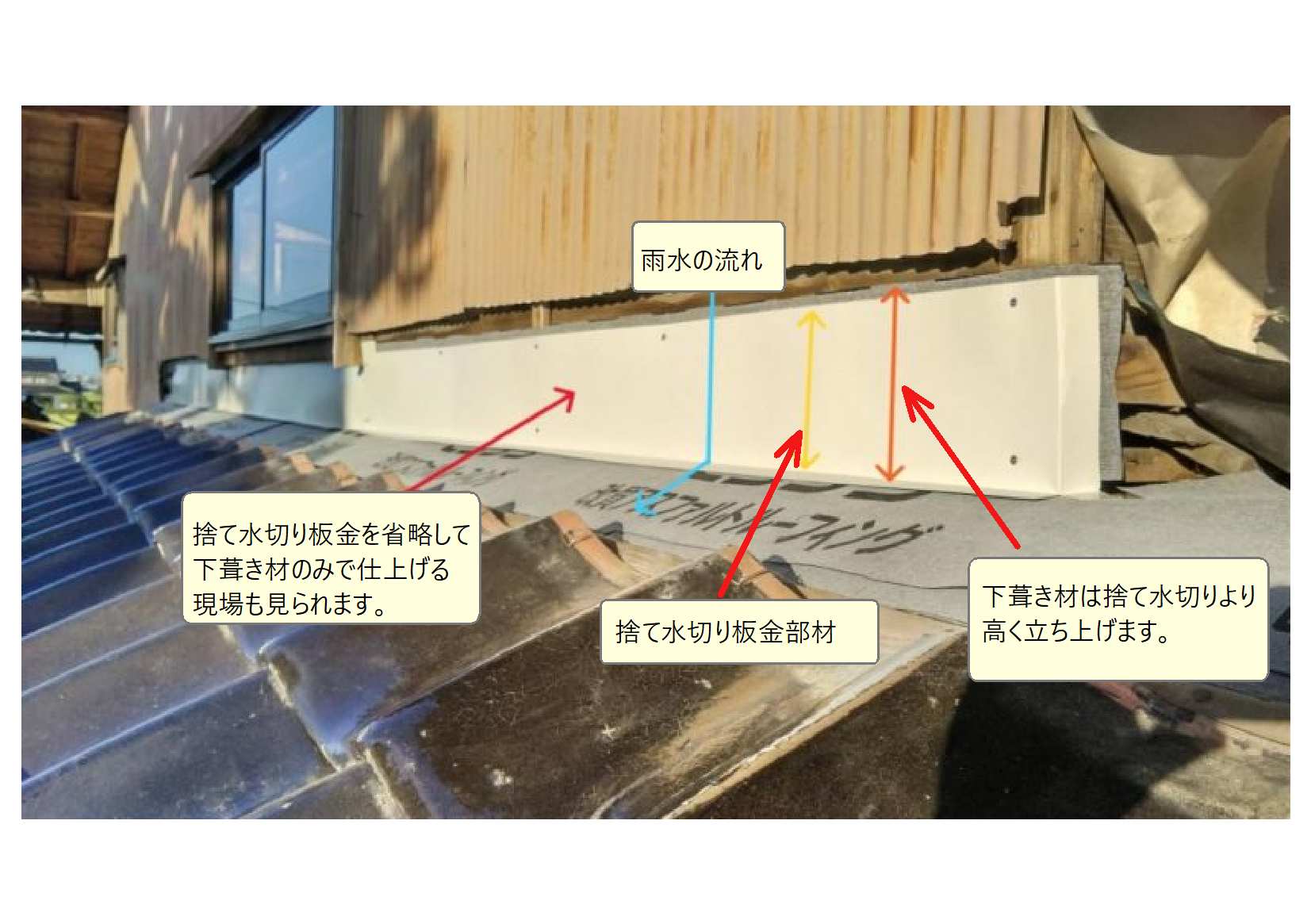

「瓦屋根」で「軒先と平行な取り合い」を「葺き止め」と呼んでいます。

下地が不適な場合は、新調します。

下葺き材を十分に立ち上げます。

外壁を取り外す目的は防水のための工夫を完全に行うためです。

「捨て水切り」と呼んでいる板金部材を取り付けます。

省かれることも多いです。

「葺き止め」における瓦工事は別のブログで触れているので割愛します。

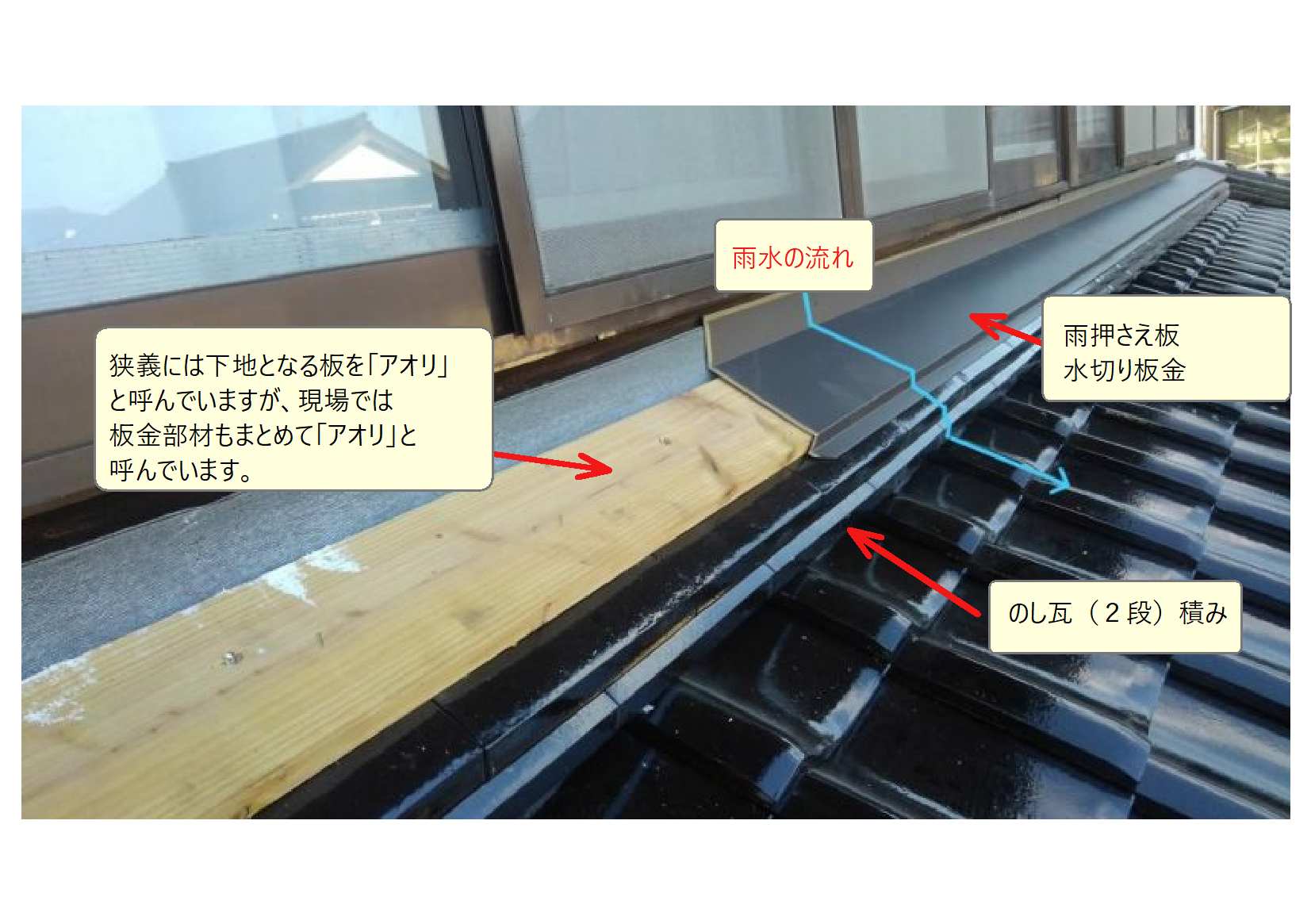

外壁を伝う雨水を適切に軒先方向へ流すために「アオリ」と呼んでいる木部材に「水切り」と呼んでいる板金部材を取り付けます。

「下地工事」「板金工事」を合わせて「アオリ」と表記する事もあります。

1階部分では「土台水切り」が同じような役割を果たしますが、近年は省かれている案件も見かけます。

瓦屋根で「軒先」に対して「垂直」方向の「取り合い」は「登り取り合い」と呼んでいます。

概要は同じです。

窓の周囲は、防水のための金具を取り付けます。

弊社では「窓の左右」と「下方」を総称して「窓三方枠」と呼んでいます。

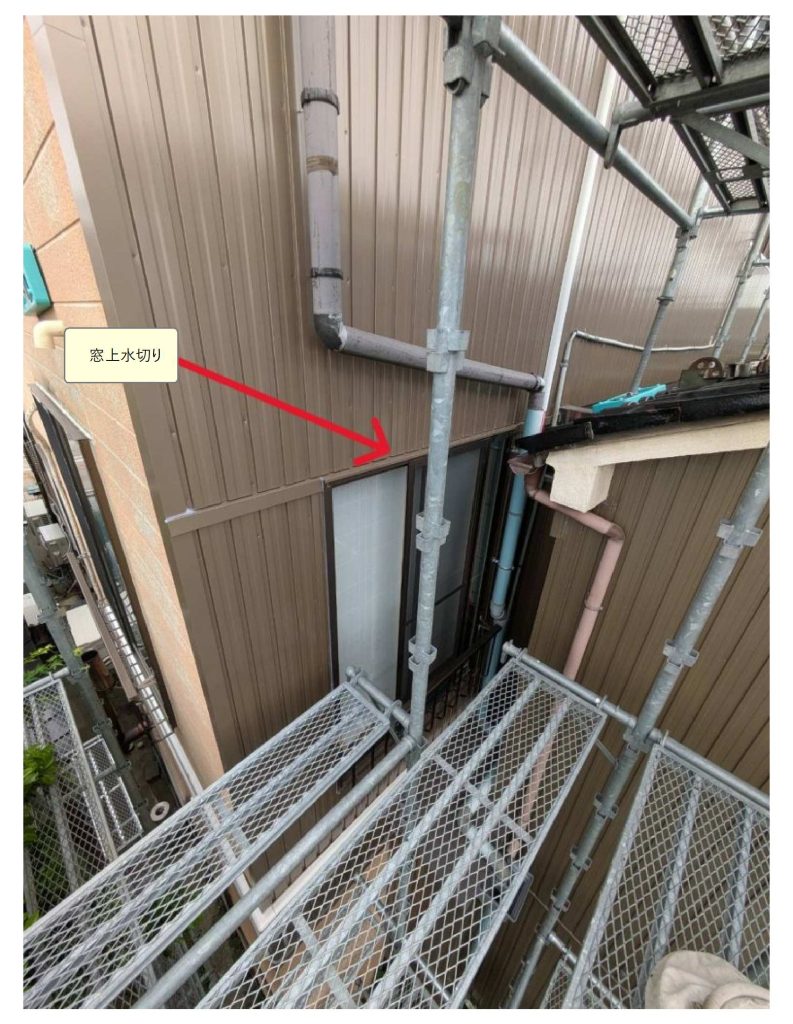

「窓枠」の上方の部位を「窓上水切り」と呼んでいます。

「庇」とセットの場合もあります。

「棟部」等では、形状に合わせた、部材の加工が必要になります。

準備が整ったら「角波」と呼んでいる仕様の「外壁材」を取り付けていきます。

この案件では「庇」も施工させて頂きました。

形状が複雑になると工程も増えますので、予算の多寡は面積だけでは分かりません。

外壁の「角」です。

角コーナーと呼んでいます。

施工範囲の「取り合い」に適した部分と言えます。

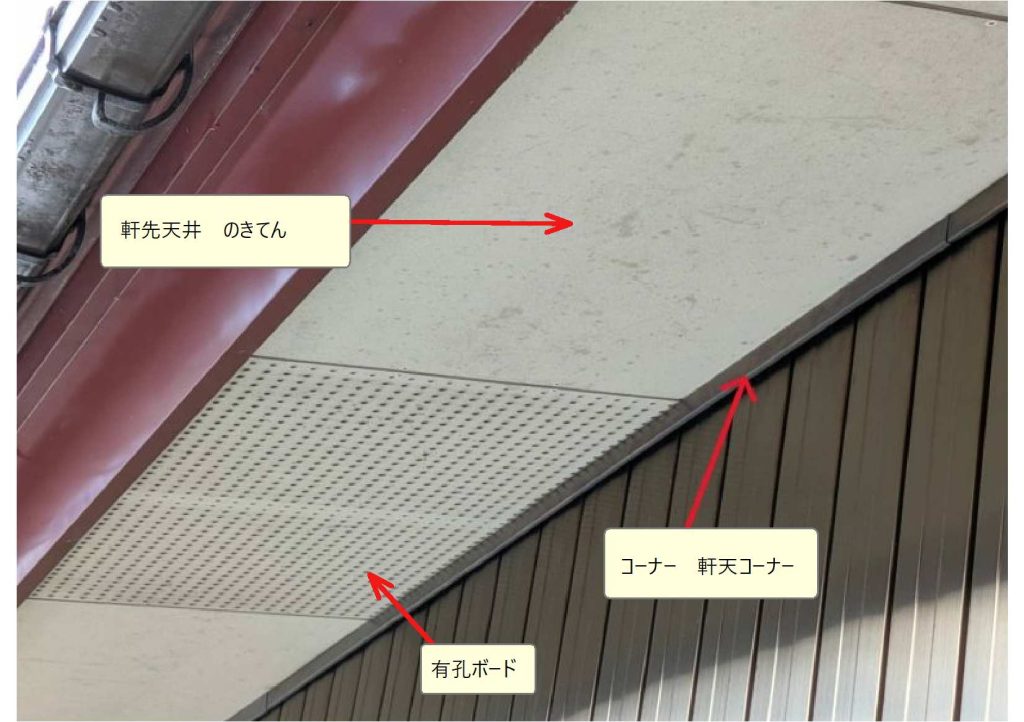

軒先の天井を「軒先天井(のきさきてんじょう」略して「のきてん」と呼んでいます。

「外壁」と「のきてん」の「取り合い」を「軒天コーナー」とあるいは「コーナー」と呼んでいます。

余談ですが「のきてん」に孔が空いている部材がありますが「有孔ボード」と呼んでいる部材で、屋根裏の換気の役割を担っています。

「庇」「窓」や「雨樋」も付帯すると工事内容も変化します。

この案件では「中間水切り」より下を新調しました。

この案件では「水切り」を無くして一面を新調しました。

お客様の要望に沿って、柔軟に対応していきたいと思います。