ガラス瓦

自動車にサンルーフがあるように、屋根にも明かりを取るために「窓」があります。

屋根の窓を「トップライト」と呼んでいます。

メリットは、側面の窓の3倍ともいわれる「採光効果」です。

人は、日光に当たる事により、丈夫な骨を形成したり体のリズムを整える事ができます。

市街地では、窓を開けにくい、防犯上不安であるといった悩みも解決してくれます。

デメリットは、結露及び、本体の周囲の使用されている「シーリング」「ゴムパッキン」が約10年程度で耐用年数が過ぎてしまう事です。

軒下方向で使用されている「スカート」と呼んでいるシール状の部材の劣化による雨漏り案件も見かけます。

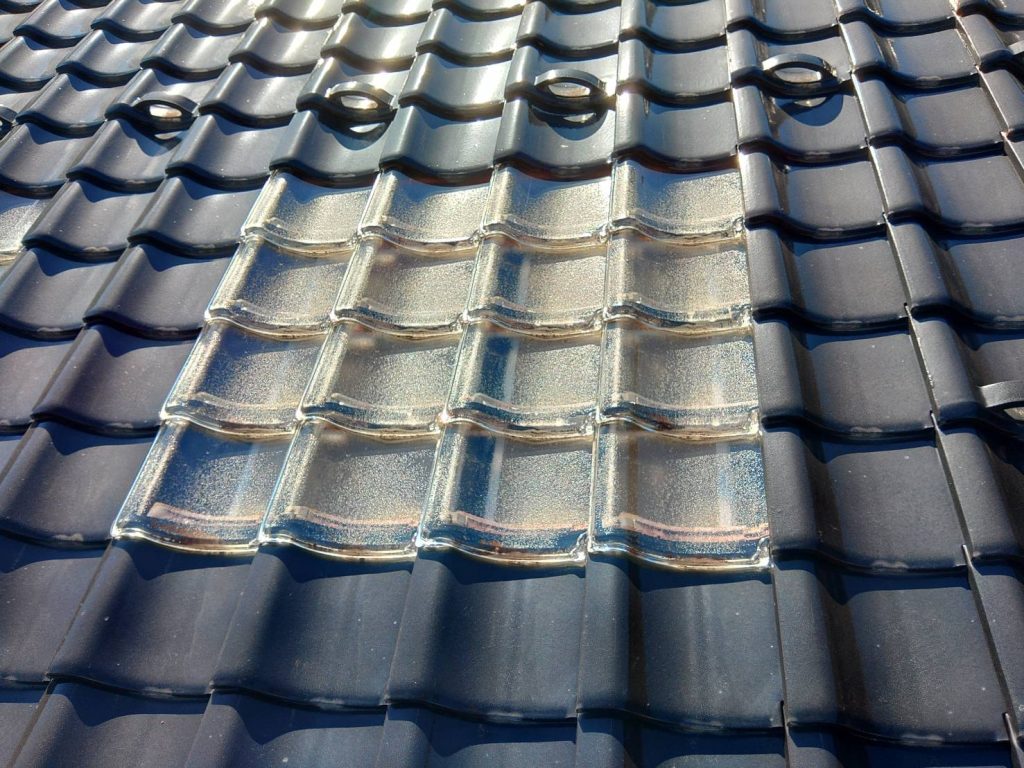

こちらは「ガラス瓦」と呼んでいる仕様です。

瓦と一体となっているので、露出部分が無く耐久性に優れていると考えて、弊社ではこちらを推奨しています。

今回、施工について紹介したいと思います。

紹介する案件では「トップライト」が施工されていましたが雨漏りの原因となっていました。

今回「葺き替え工事」に当たり「ガラス瓦」へ仕様を変更して施工する事になりました。

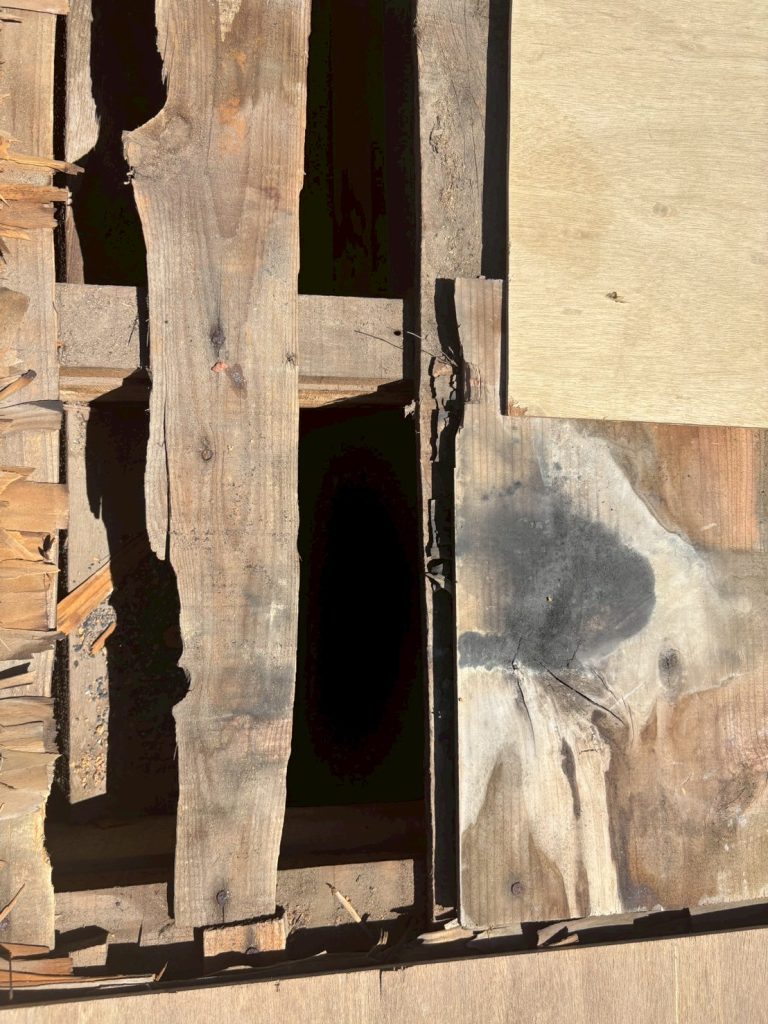

開口部の周囲の下地の状態はあまり良くないようです。

他の部位は「既存の下に4mm合板を施工する仕様」ですが、ガラス瓦の周囲は下地を新調します。

きれいにできました。

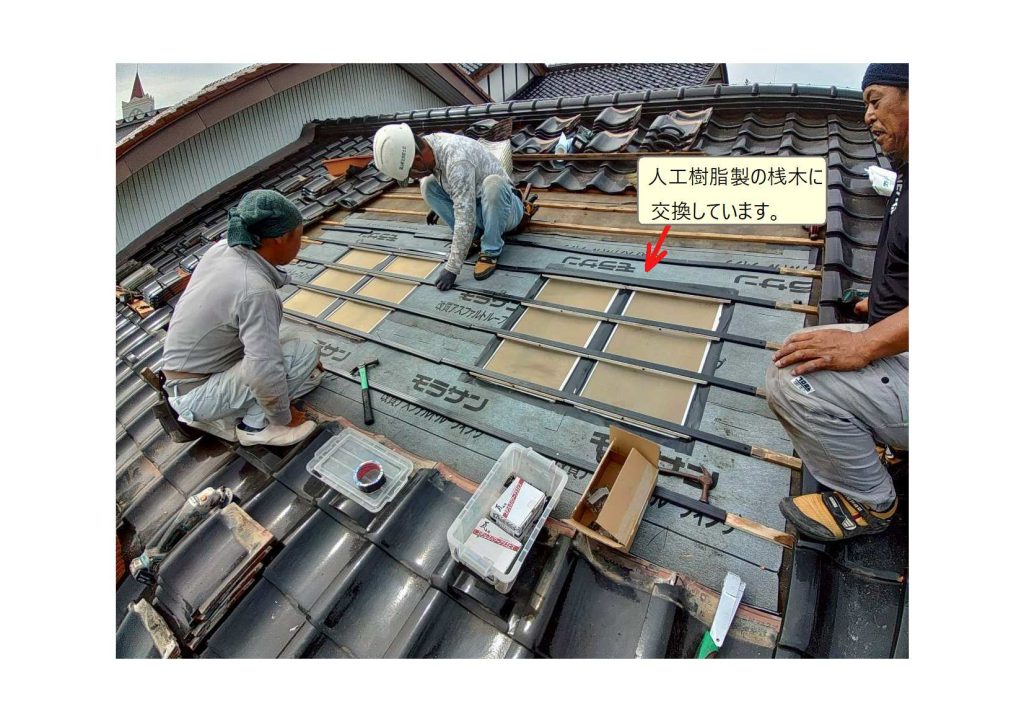

新調した「下地」の上に、他の部位と同じように「4mm合板」を施工します。

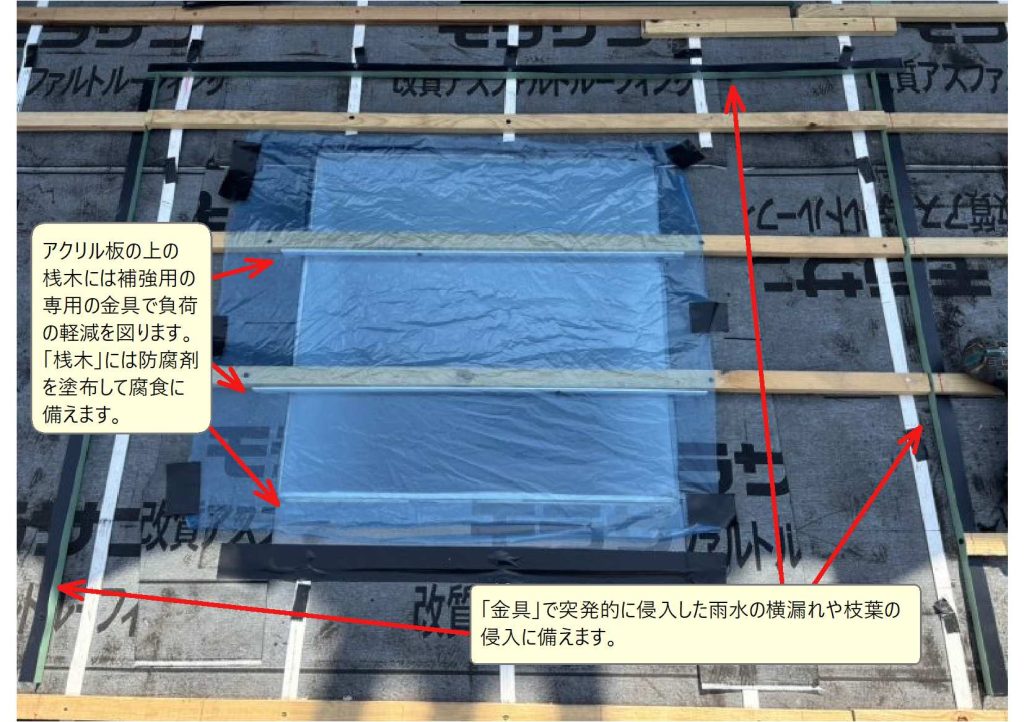

開口部には「アクリル板」を取り付けます。

周囲はテープで防水を確保します。

「アクリル板」に傷がつくと大変な事になるのでしっかりと保護します。

作業終了後には「合板で保護して帰ります。

「アクリル板」の上に「桟木」を支える「補強金具」を取り付けます。

「補強金具」の上に防腐剤を塗布した「桟木」を通し、周囲を金具で囲って雨水や枝葉などの侵入に備えます。

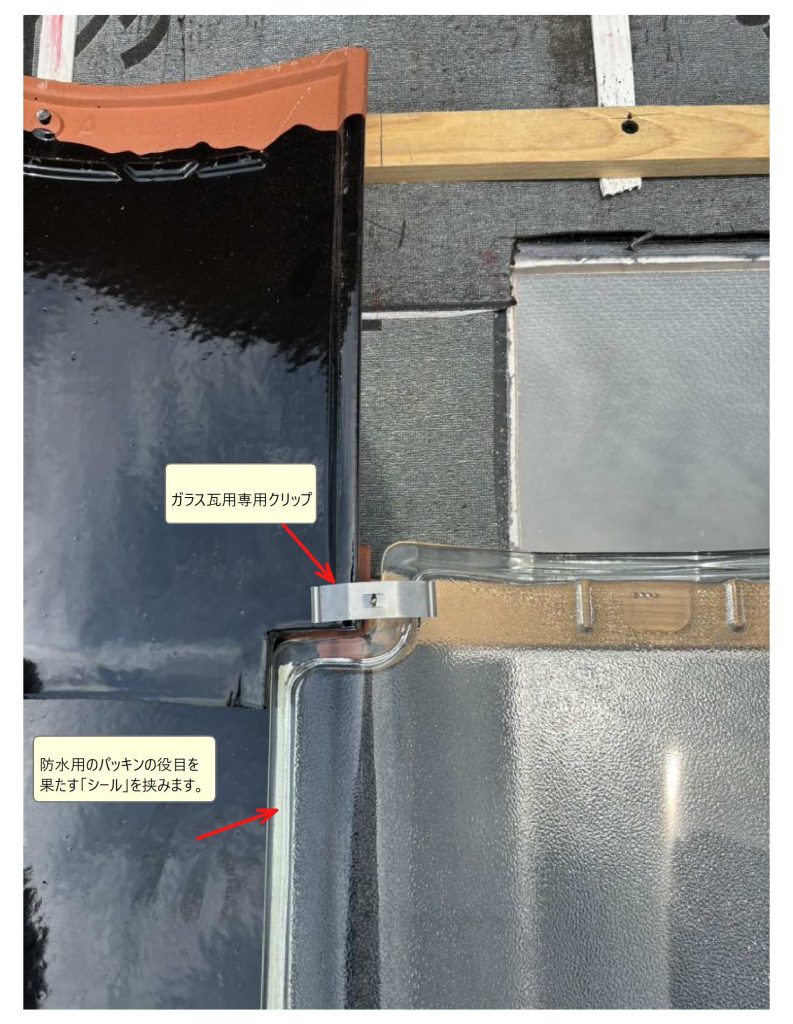

「ガラス瓦」の緊結には専用のクリップを使用します。

新築工事であれば、任意の場所で開口部を設ける事ができますが、リフォームの案件では、瓦のラインを「ガラス瓦」の開口部分に合わせて葺くことが求められます。

今回の案件は「すがる屋根」と呼んでいる軒先方向へさらに下がった形状の屋根であったため、軒先瓦の加工やせり出し寸法を調整しています。

リフォームでは、ガラス瓦への対応が他の部分にも影響していきます。

左右方向の横幅の寸法も工夫するなど、屋根全体で既存の開口寸法に合わせて美しくガラス瓦を施工するための工夫が施されています。

私達は、瓦を美しく見せるためだけに作業をしている訳でありません。

葺き替え工事では、作業の全てを重い通りに進める事が出来ますが、一部のメンテナンスではそうはいきません。

この案件では、残念ながら「ガラス瓦」が雨漏りの原因となってしまいました。

瓦をはぐってみると、雨漏りの跡があります。

「ガラス瓦」の下はとても熱くなります。

「アクリル板以外」の部位にも「ガラス瓦」を施工した場合、下葺き材の劣化を早める原因になります。

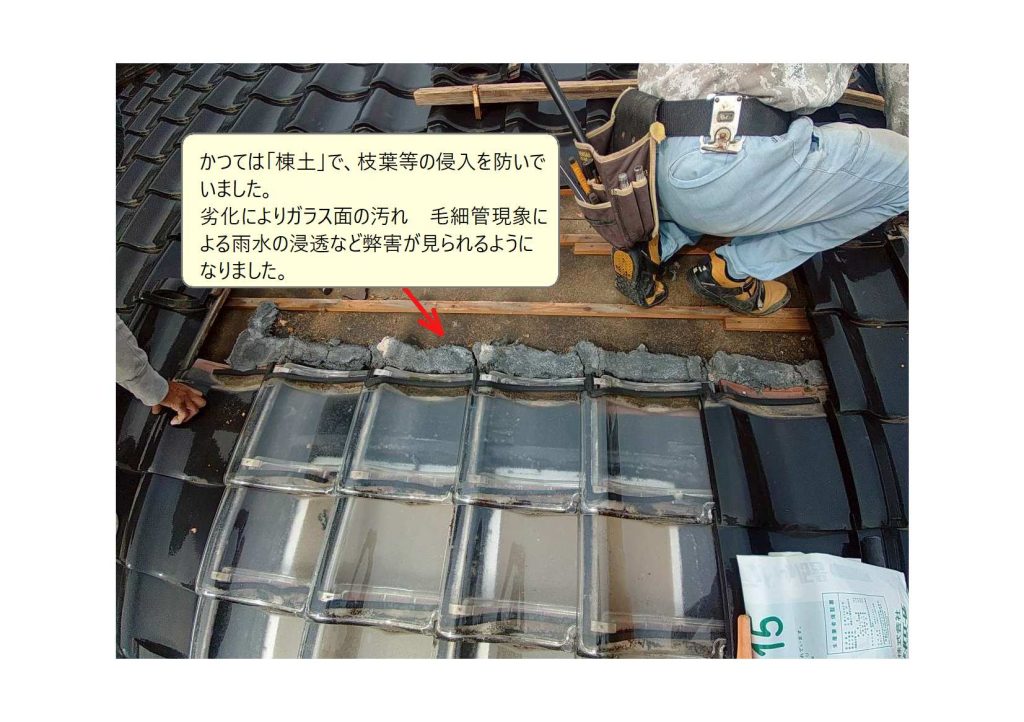

着工前の様子を見ると良く分かります。

かつては「金具」ではなく「棟土」で枝葉に侵入等を防いでいました。

「棟土」の劣化が「ガラス面の汚れ」「毛細管現象による雨水の浸透」の原因となっていました。

対応では、棟土をきれいに取り除いて、今回紹介した内容で再施工を進めていきます。

瓦を葺き替えるわけではないので、寸法を合わせる事はできませんが、できる限りの対応となりました。

ガラス瓦とその周囲だけの対応でしたが、周囲の瓦も「防水性」「耐震性」「耐風性」に優れた最新の瓦に葺き替えることによって、安心して頂ける仕上がりになりました。

メンテナンスの容易性も「ガラス瓦」の長所です。

屋内側からの風景です。

人工では作り出せない穏やかな明かりです。

リフォームでは煩わしさから撤去してしまう案件も見かけますが、もったいない気がします。

残念ながら雨漏りの原因になってしまった例もありますが、当時は最善の方法と考えられていたので、僕は悪い事ではないと考えています。

わずか18枚の範囲ですが、創意と熱意が込められています。