こだわり

僕達の仕事は、お客様や工務店さんの想いと現場の状態によって進め方や仕上がりが大きく異なります。

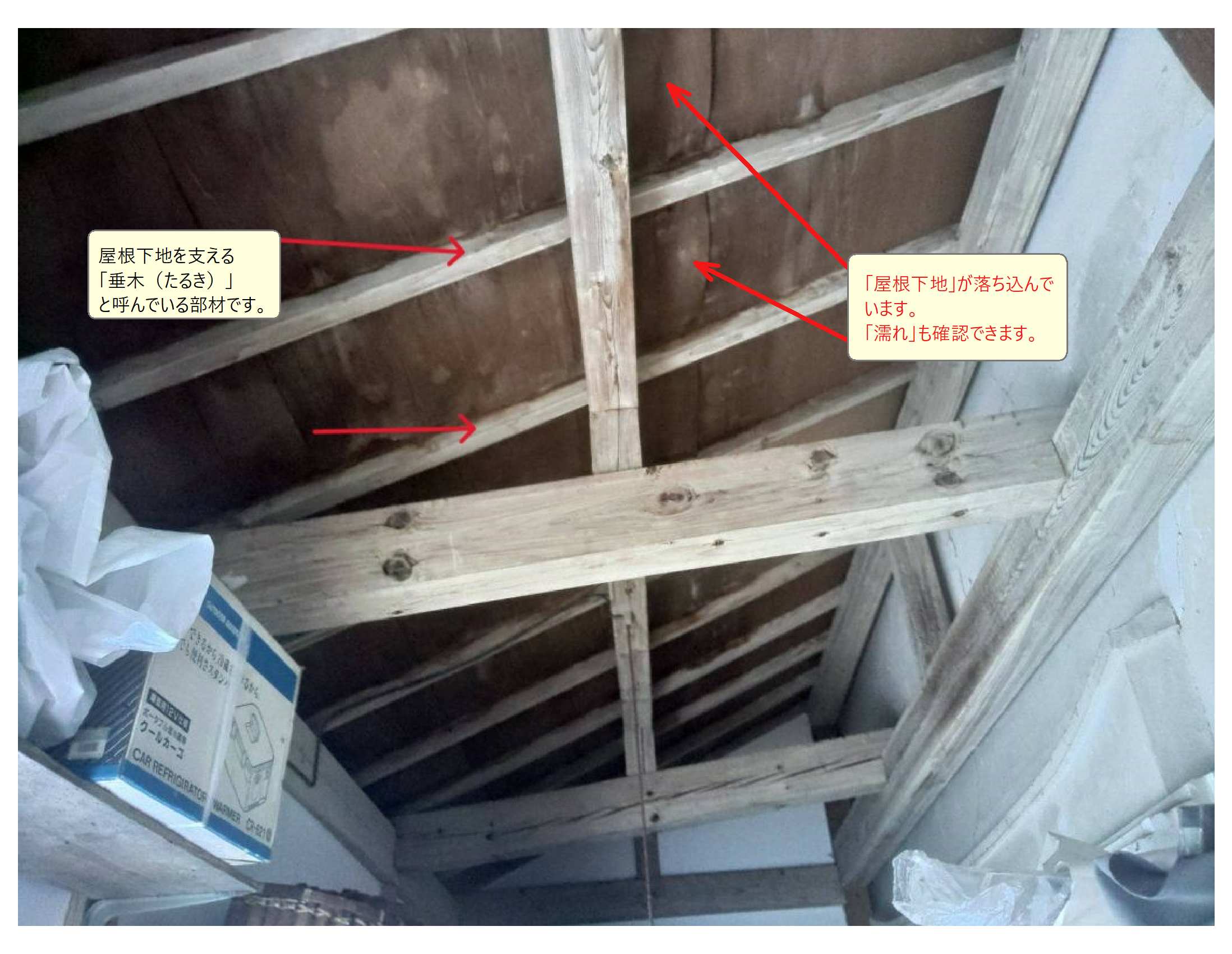

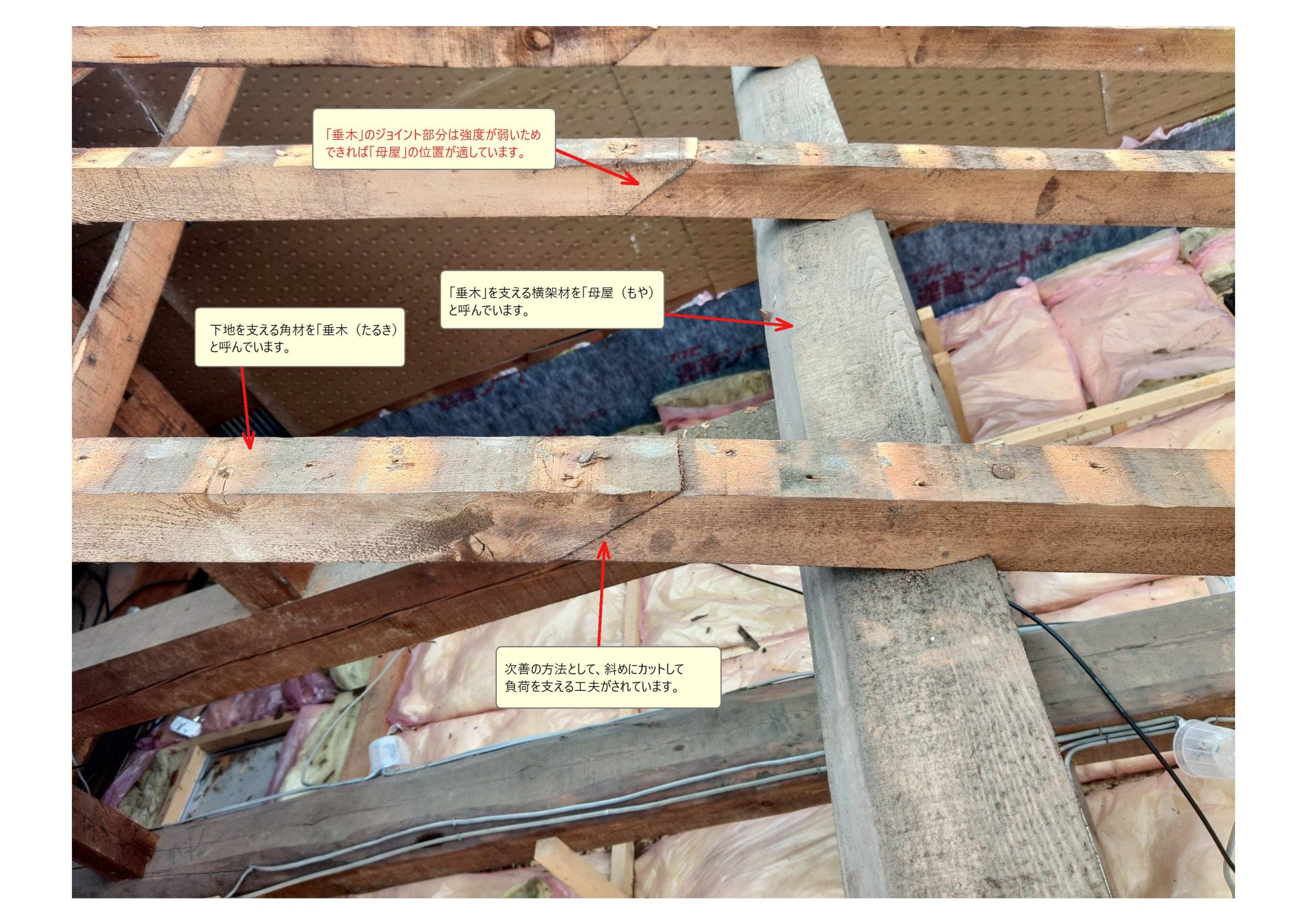

この写真は、瓦をはぐった後の「屋根下地」です。

一部だけ補修する要望でしたが、屋根材を支える下地の損傷が激しく、今後を見据えて「下地の新調」からの「葺き替え工事」に内容を変更して進める事になりました。

下地にある程度の強度があれば「4mm合板」を既存の下地に施工する事が多いです。

この案件は、天井を張っていないので「屋根下地」が、屋内から見える仕様です。

「合板」がたわんで、垂れ下がっています。

「合板」は木材を「桂剥き」にした木の皮を接着剤で張り重ねた構造なので、湿気により「接着剤」がはがれて強度が弱くなるという欠点があります。

放置した場合、瓦の重みに耐えきれず、貫通してしまう場合があります。

点検の際に、下地を確認して、最適な提案を心がけています。

既存の下地が、荷重に耐えられないと判断した場合は解体作業となります。

どうしても解体の方が作業量は多くなってしまいます。

きれいに解体が終わりました。

「野地板(のじいた)」と呼んでいる「板材」を施工した事例です。

「野地板」の厚さは主に「4分(12.12mm)」と「5分(15.15mm)」を使い分けています。

「野地板」は「節」の多さや表面の加工で価格が異なり、車庫など特に「こだわり」が必要ない案件では経済性を重視しています。

既存の屋根下地の上に「野地板」を施工する事も可能ですが、景観の問題があります。

天井を張ってあれば、屋根下地は見えないので、何でも良かったのですが…

「下地材が屋内から見える」案件ではお客様の判断を頂く事になります。

承諾を頂ければ「節」の少ない美観も重視した製品に変更する事も可能です。

「見える」「見えない」でメリハリが必要ですね!

下地には、色々な仕様と価格帯があり、お客様の「想い」で、工事の内容は大きく変わります。

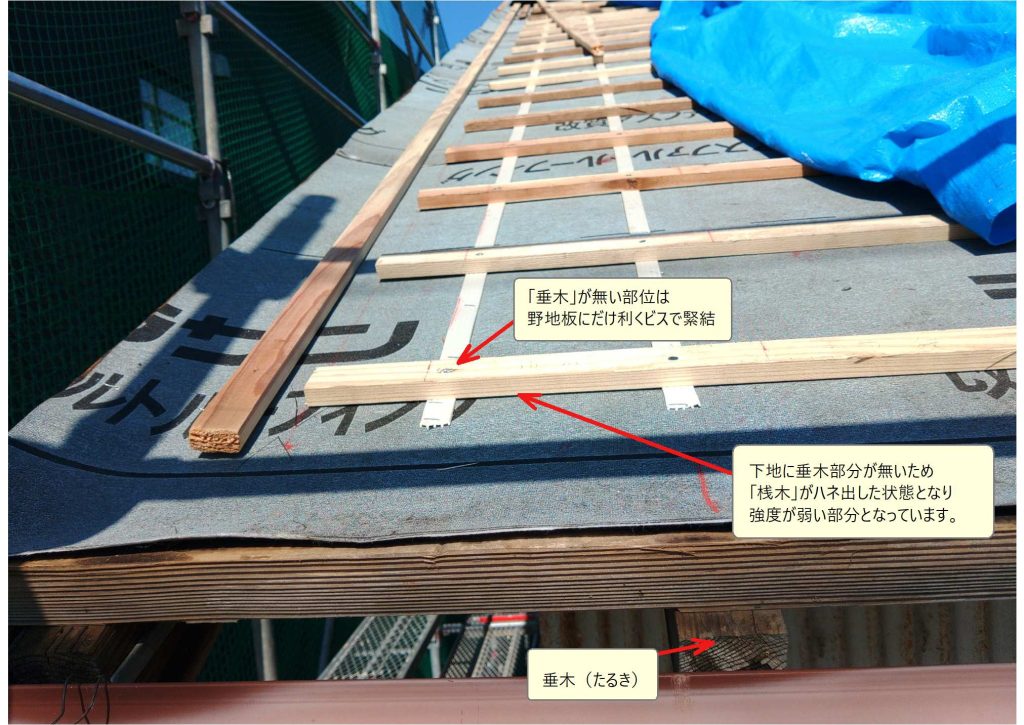

ビスも「垂木」から外れると屋内側から「丸見え」なので、慎重に取りつけます。

今回は「品質」「見た目」「施工」共に妥協しない仕上がりにする事ができました。

下地材を支える「垂木(たるき)」のジョイント部分です。

横方向の横架材である「母屋(もや)」の上が望ましいのですが、この案件では、部材の無駄や労力を省くために任意の所でジョイントを設けてありました。

「ジョイント」部分を「母屋」に合わせます。

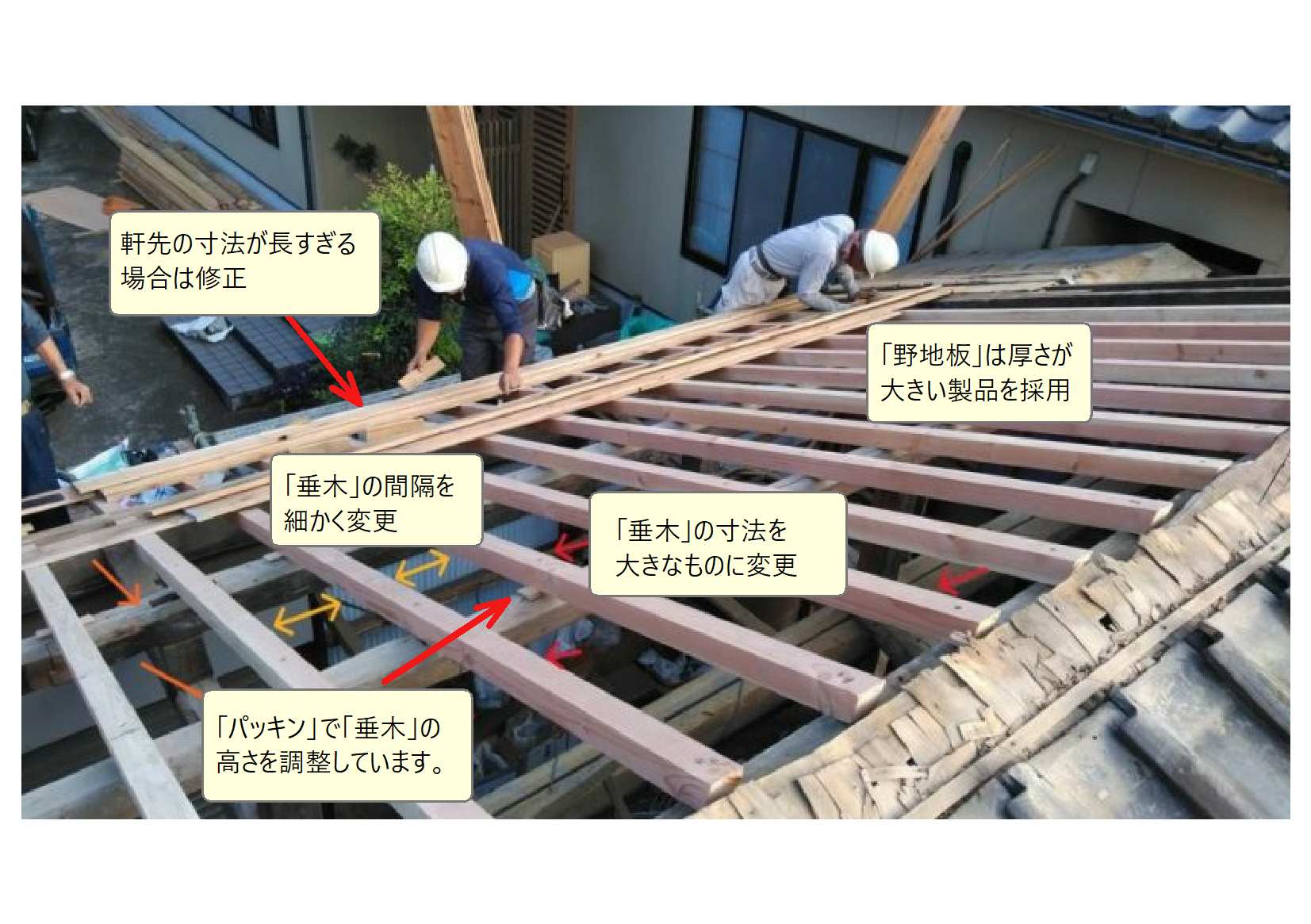

また、高さを調整するために「パッキン」を入れたりします。

これで、また一つ安心できる仕上がりにする事ができました。

もちろん「垂木」も新調する事も出来ます。

この案件では、豪雪地帯という事で、お客様との相談で「垂木」の寸法を大きく間隔を狭くして施工しました。

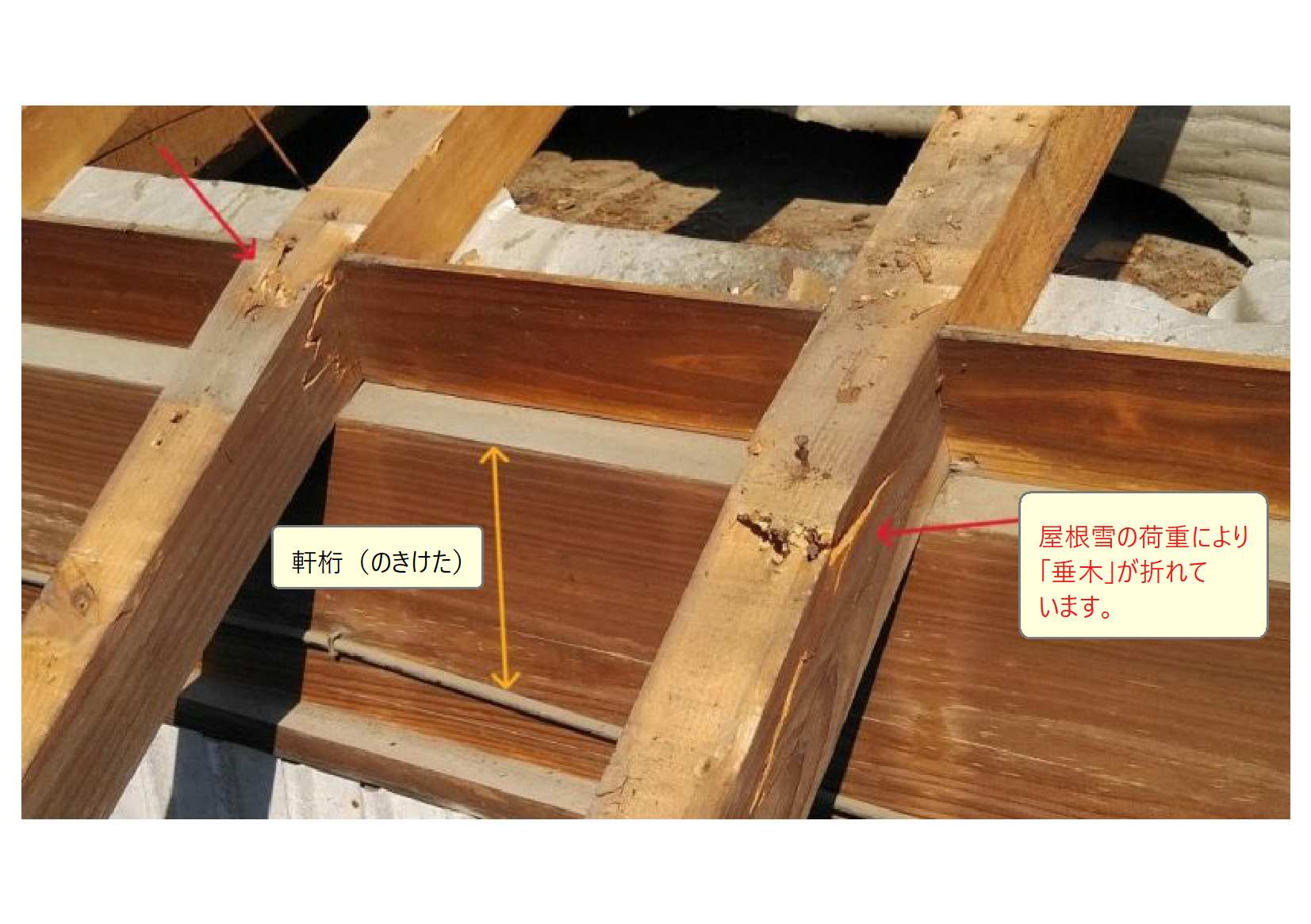

軒先部分で「垂木」が折れた案件です。

その他にも「屋根の端部」で使用される「破風板」や「鼻隠し」等も交換する事ができます。

足場の有効活用にもつながります。

既存の「破風板」に板金部材を施工する事も出来ます。

既存の「破風板」の劣化が激しい場合は適さない場合があります。

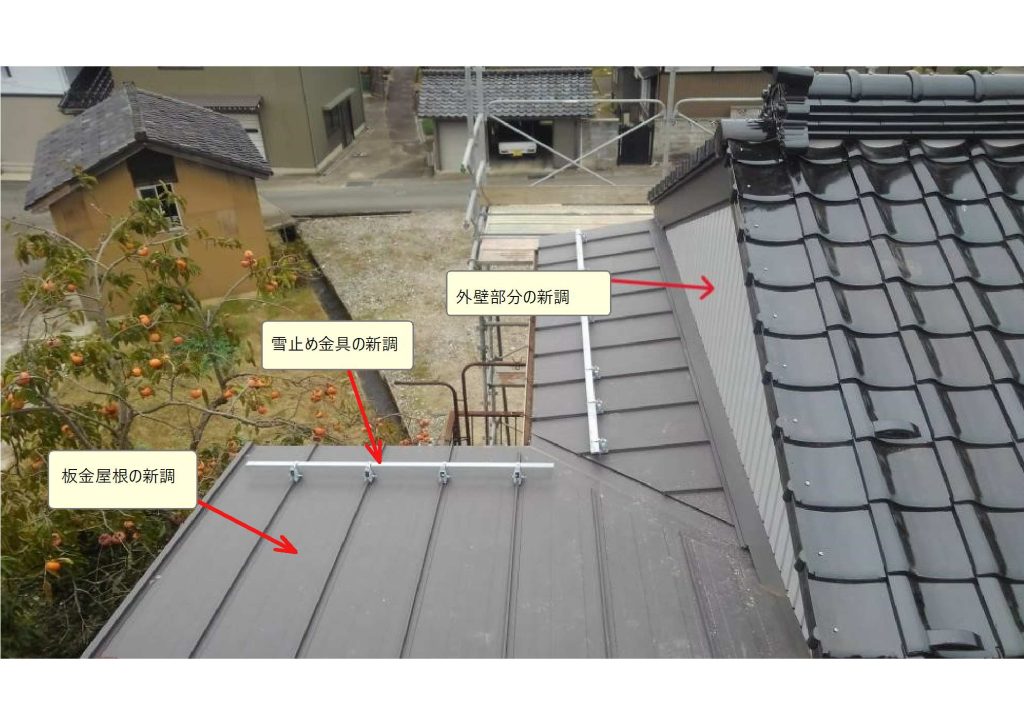

瓦工事に付帯する追加工事の例です。

プランを考える時の参考にして頂ければと思っています。

工事における「こだわり」の一つを紹介させて頂きました。

僕は「瓦屋」なので、屋根の事ばかりを考えていますが、お客様は、その他の工事、日々の生活や将来の事も考えなければいけないので、自分の考えばかりを押し付けるわけにはいきません。

そのためには「瓦を葺き替える」と言った作業の中に「工務店さん」や「施主さん」に判断を頂かなければならない事がたくさんあります。

「現場の意見」と併せて、一番良い方法を見つけていきたいですね!