後に続く道

何回も触れている話題ですが、屋根には「取り合い」と呼んでいる「異なる部位との境界線」があります。

今回「葺き止め」と呼んでいる「取り合い」でメンテンス工事を施工させて頂いたので、紹介したいと思います。

「葺き止め」は「外壁部分」と「瓦葺き部分」との「取り合い」です。

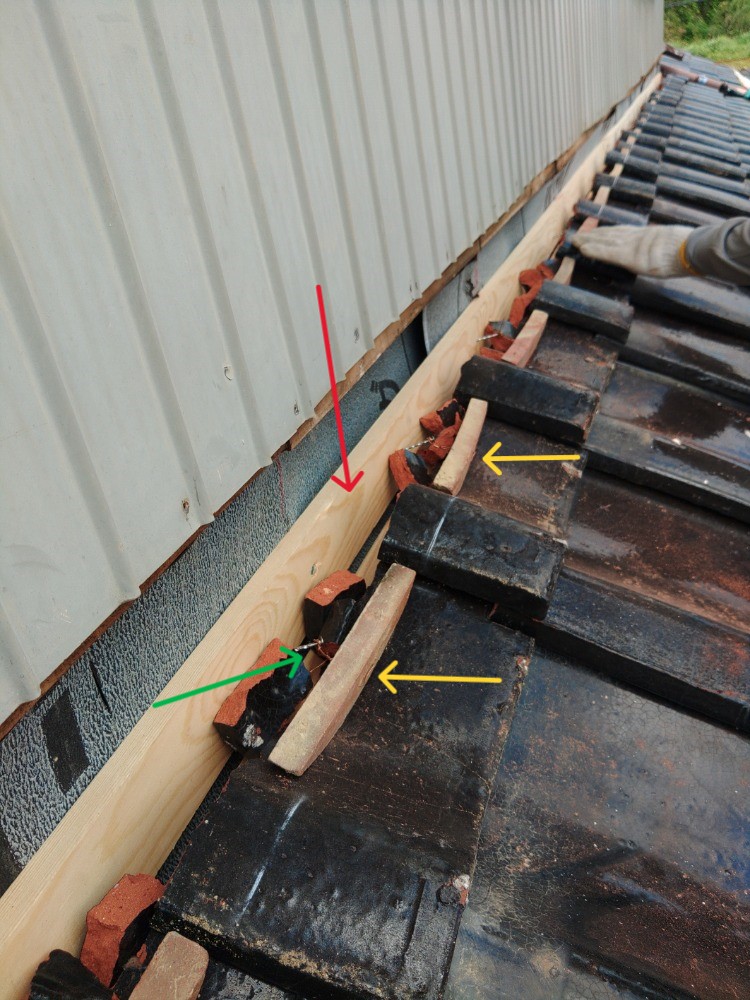

今回、メンテンス工事を施工させて頂きましたが、特徴は、黄色で示した「外壁はそのまま残して作業した」という点にあります。

赤色で示した部位を「アオリ」「雨押さえ」「水切り」等と呼んでいます。

下葺き材をしっかりと立ち上げるために、外壁を止めつけている釘を抜いて、葺き止め部分を露出させます。

外壁の取り外しが不可能な場合はそのまま作業となります。(下葺き材の立ち上げが不十分になります)

下葺き材を施工した後、瓦を葺き戻します。

今回、瓦葺き部分と外壁部分の開口が広すぎたため、黄色で示した「半端瓦」を新しく施工しました。

「瓦葺き部分」と「外壁」との開口が広すぎると、カバーが不十分になり、外壁を伝う雨水などが原因で雨漏りを起こします。

「瓦にできる三日月状の開口を塞ぐ「面戸(黄色」の内部に瓦のかけら「ガラ」を入れます。

緑色の部分で「面戸」が緊結されている様子が分かります。

今回の工事は震災の影響で「面戸」の緊結を含む「葺き止め」の損壊の復旧作業でした。

案件によっては「外壁」を取り外すことができない場合もあります。

その場合は、できるだけ下葺き材を立ち上げた上で

瓦の固定を赤色で示した「ストッパー」と呼んでいる金具で

「面戸」をオレンジ色で示した「桟木」から出した銅線で緊結します。

施工方法は異なりますが、できるだけ傷をつけずにきれいに仕上がりました。

内部に「棟土」を施工します。

「ガラ」が「面戸」部分からの「毛細管現象」現象を防ぎます。

外壁を伝う水が瓦葺き部へ流れる重要な部位なので妥協しません。

「大棟部」と「外壁」の「取り合い」です。

特に「棟部」の仕様が変更になった場合、開口部分が大きくなります。

外壁の交換を伴わない場合は、このような仕上がりになります。

できるだけ「外壁工事」より先に「瓦工事」を済ませておく事をお勧めします。

「隅棟」部分との「取り合い」です。

黄色で示した「冠瓦」がしっかりと内部まで、組み込まれている事が重要になります。

オレンジ色で示した外壁と瓦との開口寸法が広すぎる(冠瓦が内部まで組み込まれていない)場合は、雨漏りの原因となる場合があります。

赤いラインが「雨押さえの板金部分」です。

黄色部分で、カバーの寸法が足りなかった分を補ったコーキングの跡が見えますね。

「半端瓦」も「冠瓦」も、内部までしっかり施工できました。

外壁を取り外さないケースでは、オレンジ色で示した「板金部材」部分と、コーキング等で固定する形になります。

外壁が「漆喰」と呼んでいる「白壁」の場合があります。

このような時には「外壁」を残して「後へ続かない」施工をする場合があります。

「漆喰壁」は「葺き止め」の解体に伴って、下部の支えが無くなり、割れ・剥離等が起こる可能性があります。

そのため、事前に破損してしまった場合の対応について、お客様に了解を頂いてから着工する事にしています。

「アオリ」と「外壁」の「目地」はコーキングで仕上げます。

外壁は「漆喰」を塗り直すことも可能ですが「塗装」でも対応できます。

「土板」や「雨笠」と呼んでいる外壁部分にも瓦を施工した事例です。

メンテナンス工事では、どの様な仕上がりにするのか相談する事になります。

こちらは「土板」を施工した事例です。

「土板」「雨笠」が施工してあった部位を、板金部材で仕上げた例です。

装飾が施された「のし瓦」を積み重ねる仕様もあります。

この案件では「松川のし」と呼んでいる「のし瓦」を使用しています。

軒先に対して垂直方向の「取り合い」を「登り取り合い」と呼んでいます。

詳しくは、弊社HP 2022年11月25日付ブログ「登り取り合い」で、紹介しています。

このように「取り合い」の作業には「外壁の取り外し」が大きく影響します。

写真は「外壁」を残して施工した案件です。

こちらは、外壁も交換した事例です。

「葺き止め」で外壁を再使用した事例です。

「葺き止め」で「外壁」も交換した事例です。

今回は、葺き止め部分に加えて「アオリ」部分まで施工したことにより将来的に「外壁」の交換を検討した際に続きの作業に無駄な作業が無くスマートに着工する事ができます。

今回の工事は「後へ続く道」をよく考える事ができたと言える工事となりました。

ご相談の際にはぜひ「将来」についてもお聞かせください!