箕甲・みのこ・下がり丸 ・まんじゅう袖

先日より「みのこ」と呼んでいる仕様の屋根を施工させて頂いています。僕達が住んでいる「砺波地方」では、良く見られる仕様で、職人の腕の見せ所でもあります。今回は「みのこ」についてお話したいと思います。

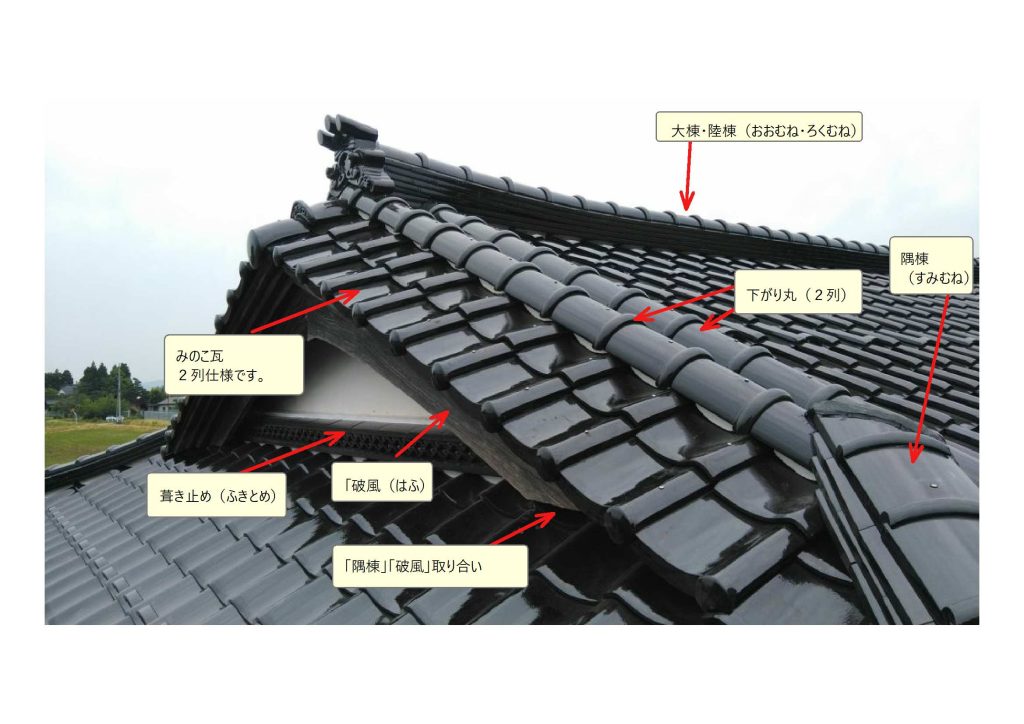

「みのこ」は屋根の端部に勾配を付けて「みのこ瓦」を葺いた仕様です。1列から3列くらいまで見られ、今回は2列の仕様で「二枚みのこ」と呼んでいます。

「鬼瓦」から「軒先」にかけて「冠瓦」が施工されています。

この仕様を「下がり丸」と呼んでいます。

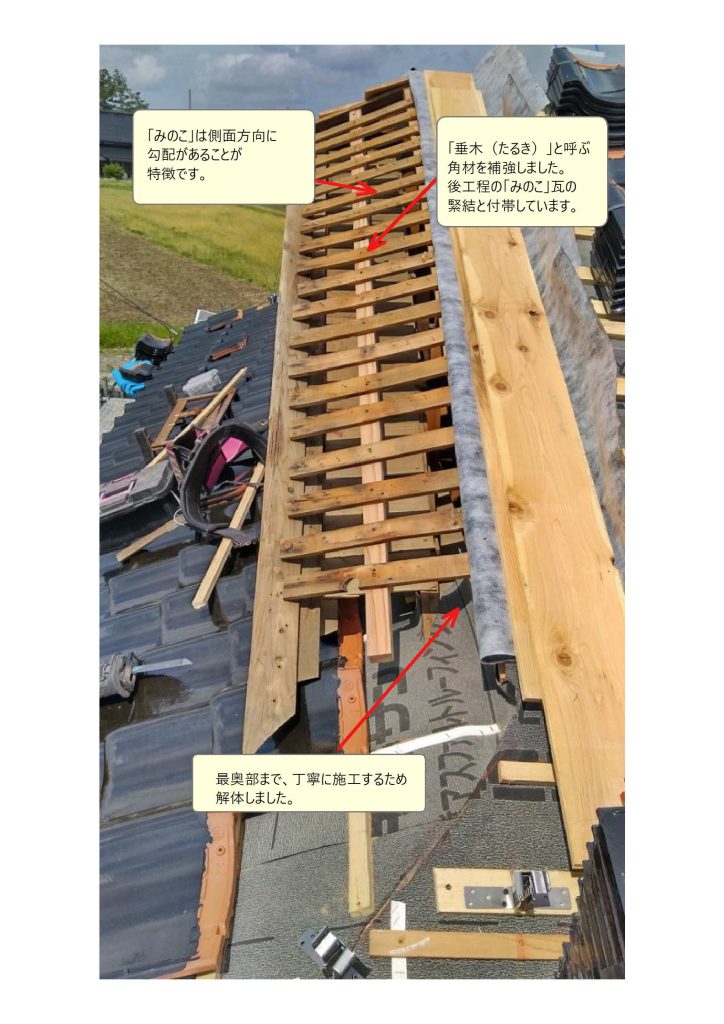

「みのこ」では、下地の状態や勾配がとても重要になります。今回は、勾配を調整し、新たに「垂木」を増設しました。

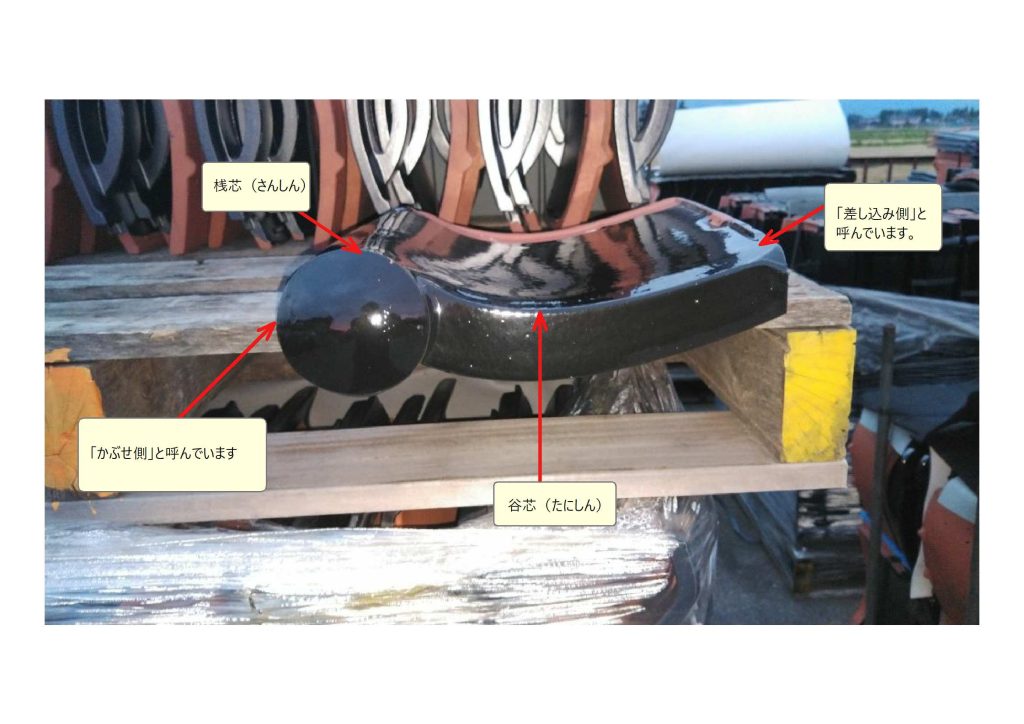

瓦の一番高い部分を「桟芯・さんしん」

低い水が流れる部分を「谷芯・たにしん」と呼んでいます。

写真では、左側を「かぶせ側」右側を「差し込み側」と呼んでいます。

「みのこ」では「左右上下」に勾配が付きますので、差し込み側へ雨水が流れないように注意が必要です。前述の下地へのこだわりは、「雨水の流し方」「屋根の見栄え」へのこだわりです。

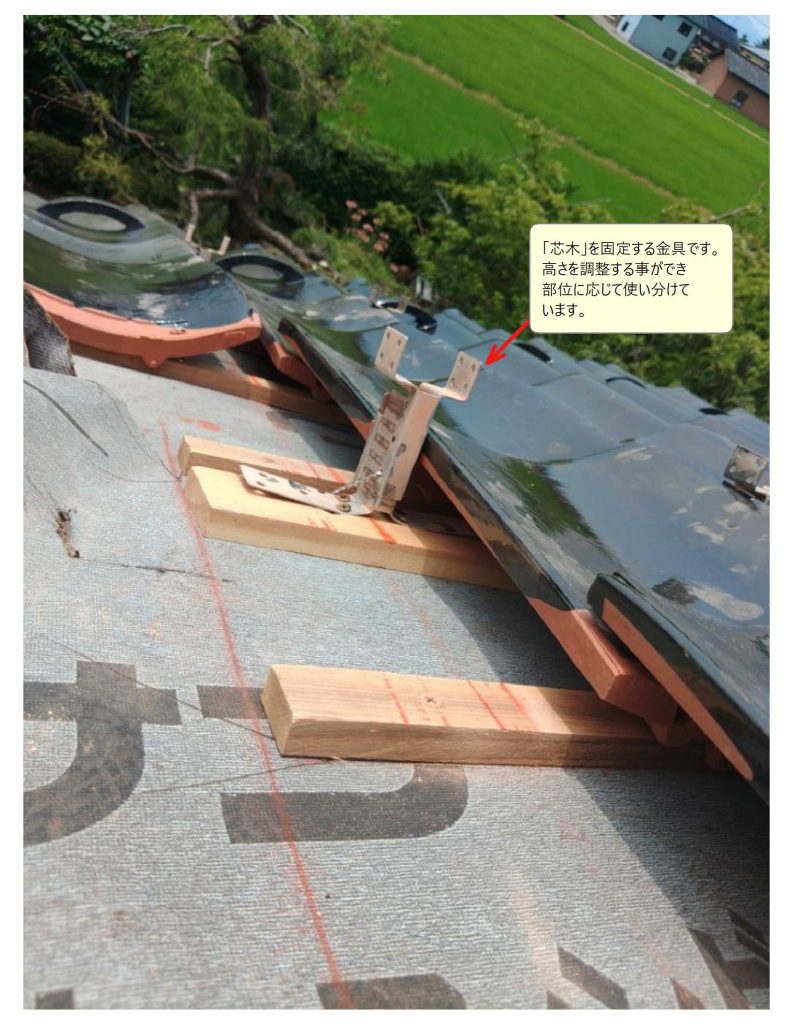

「下がり丸」で使用する「冠瓦」を緊結する「芯木」用の金具です。

「ステンレス製」と「ZAM(ザム)」と呼んでいる亜鉛メッキ製の2種類があります。

部位に応じて、高さも調整する事ができます。

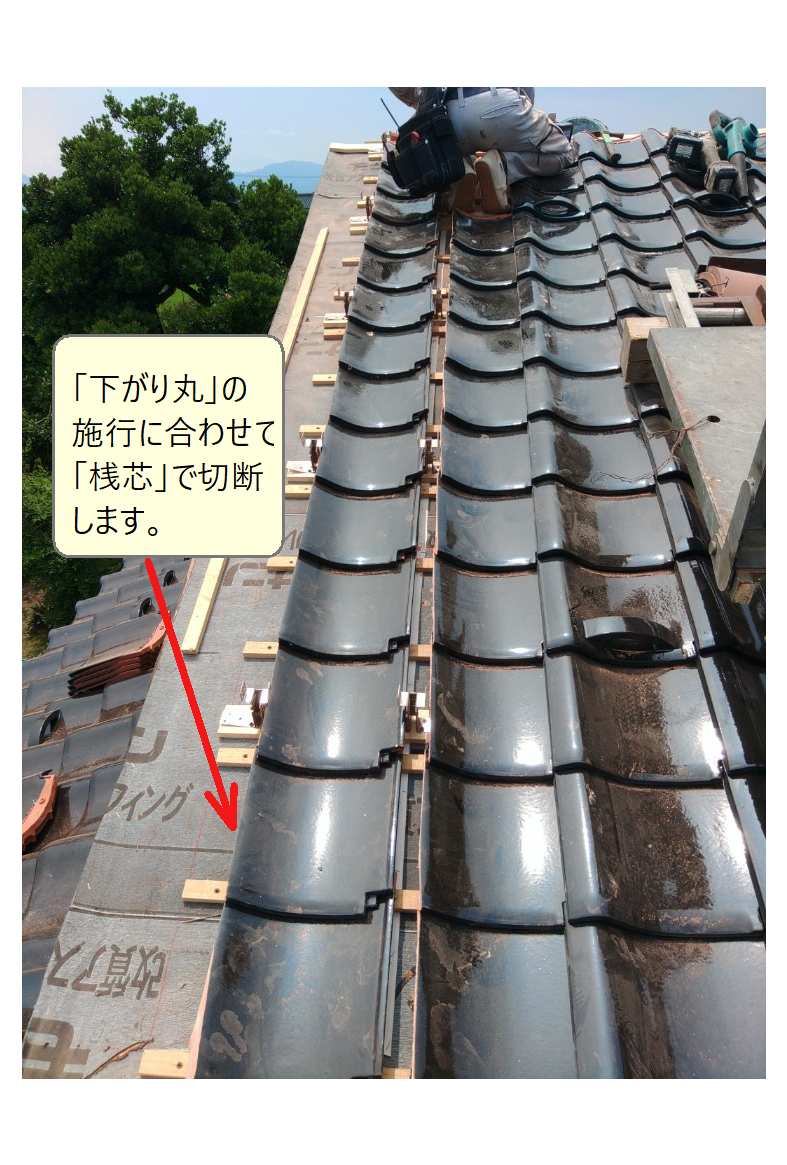

「下がり丸」の周囲では「桟芯」部分から切り落とした「両桟切り」と呼んでいる瓦が施工されています。

「金具」に「芯木」を取り付けます。

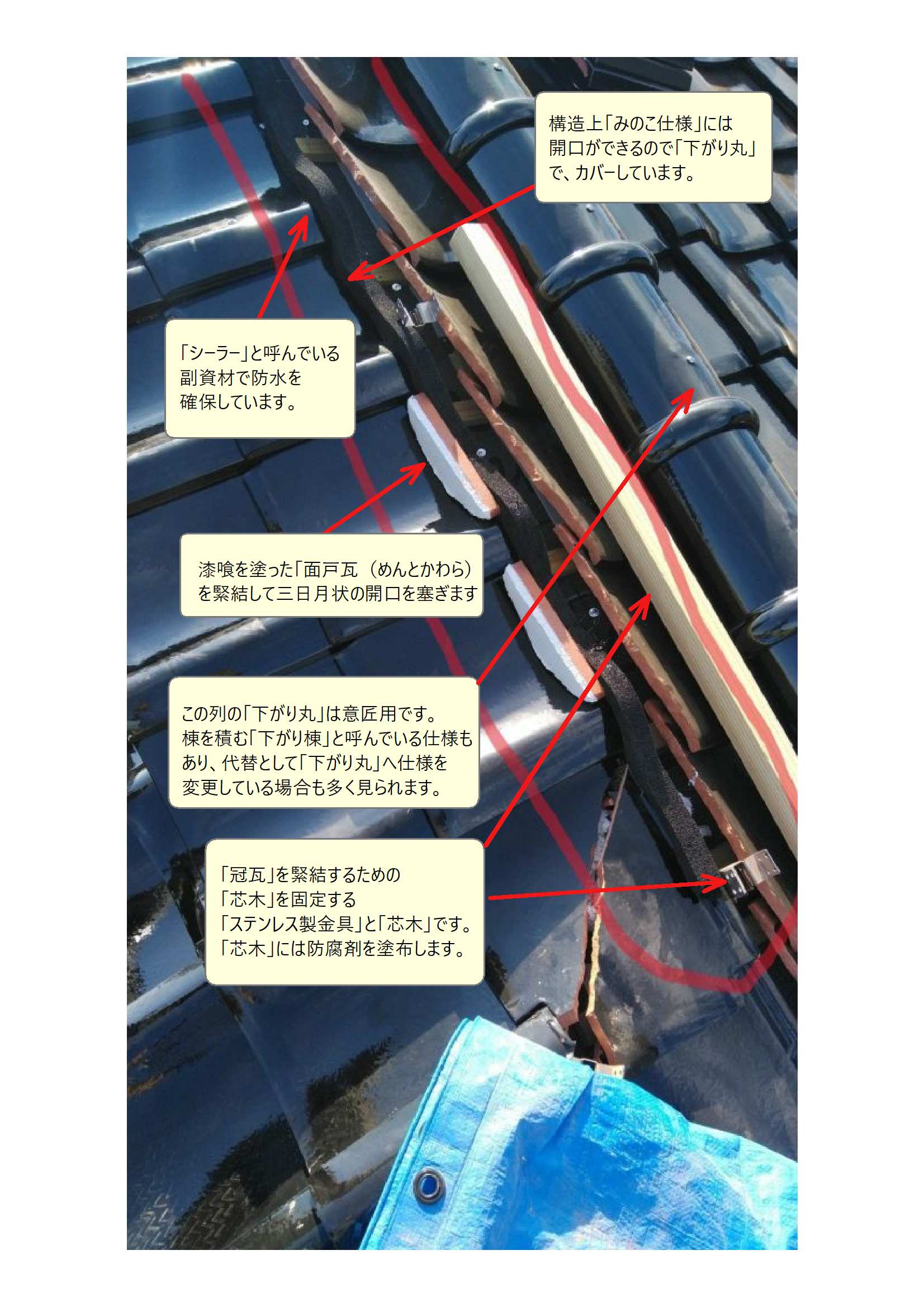

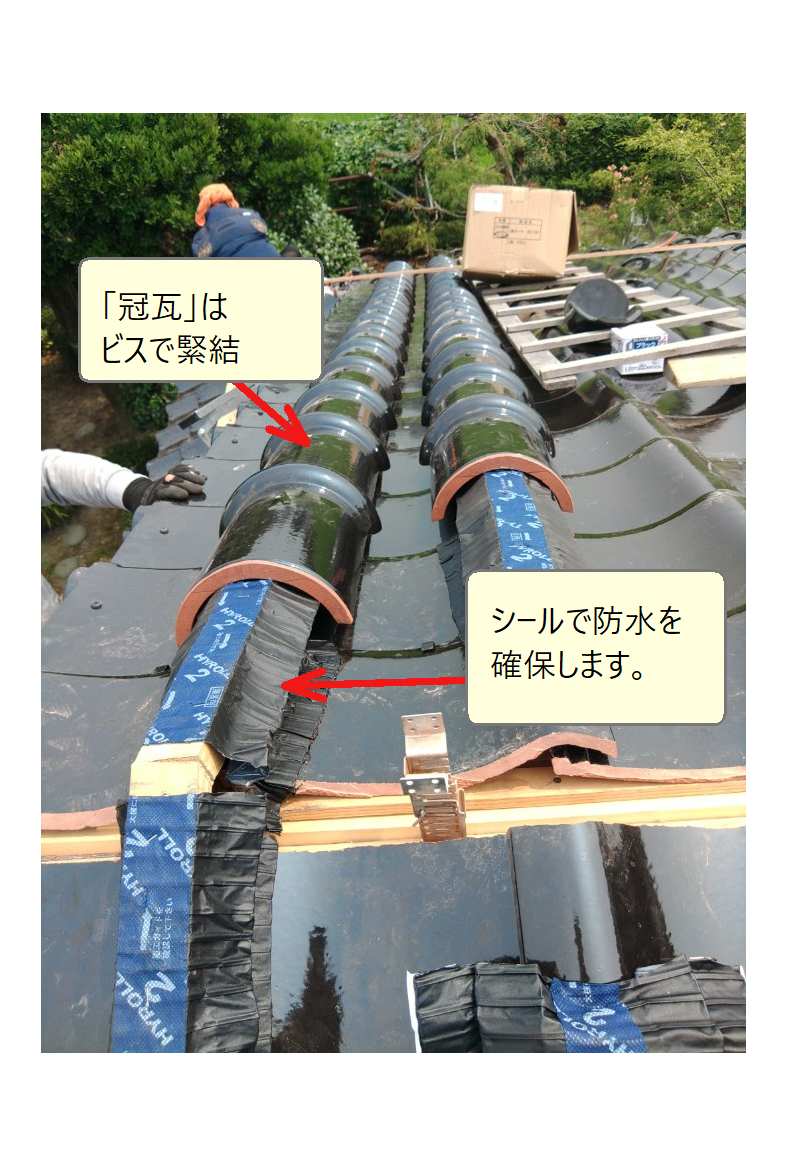

併せて防水の為に「シーラー」と呼んでいるスポンジ状のシールを取り付け、半月状の開口を「面戸(めんど)」と呼んでいる素焼き状の瓦で塞ぎます。

「面戸」の表面には「漆喰(白)」が塗られていますね。

「芯木」には「防腐剤」を塗布しています。

更に「芯木」に「防水シール」を張り付けます。

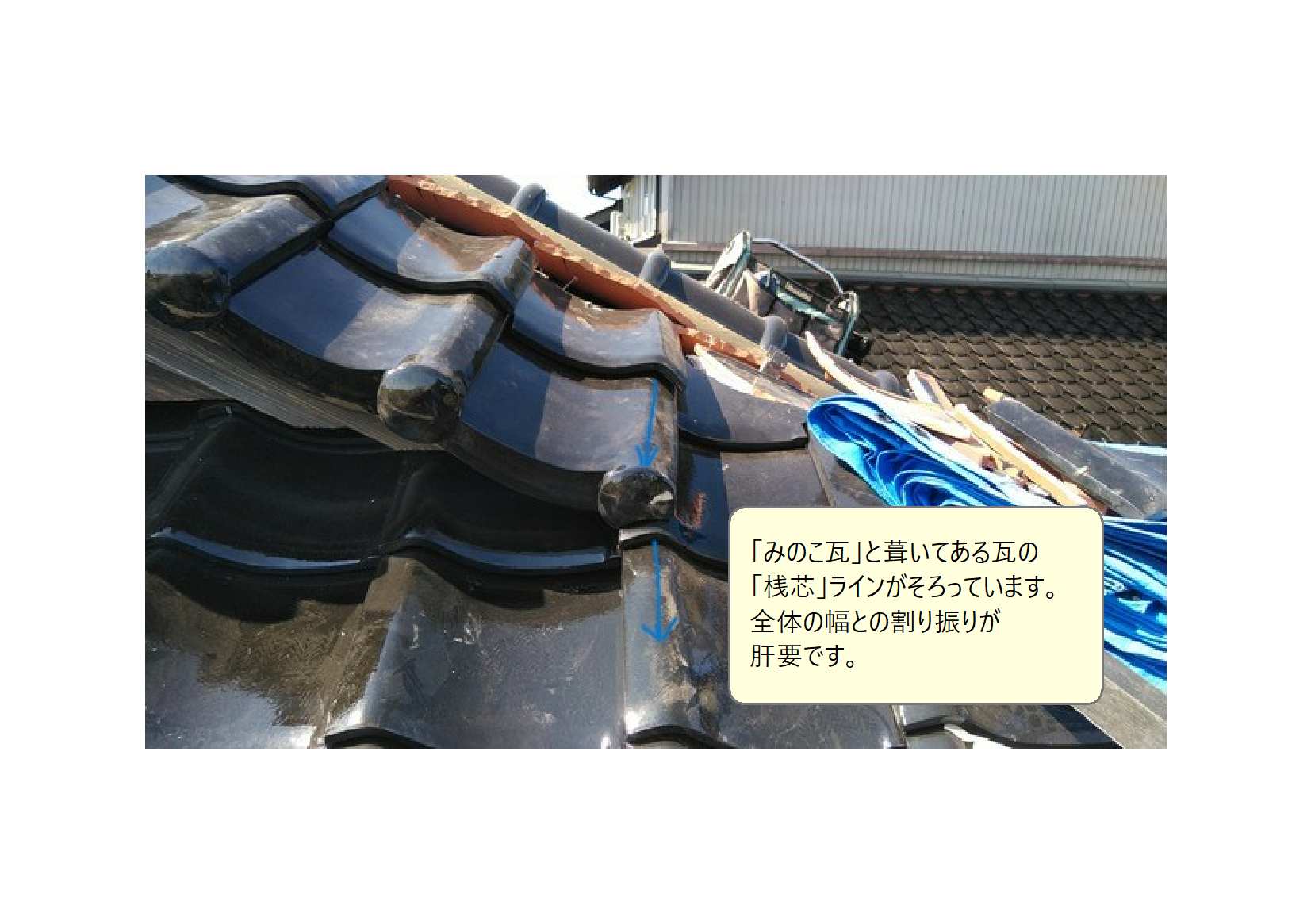

「みのこ瓦」と「瓦葺き部分」の「桟芯」がぴったり合わせるように葺く事が、雨水の侵入を防ぐ重要なポイントになります。

写真では、最下部の「みのこ瓦」及び「右となり」の瓦において、差し込み側へ雨水が一番流れにくい葺き方で施工してあります。

その為には、瓦葺きの際の墨付けを「みのこ」の「桟芯」に合わせて施工する事が必要になります。屋根の形状に合わせた「割り付け」は、職人の技ですね!

瓦の「葺き替え工事」でないと、ここまで対応する事は難しいです。

「下がり丸」は「冠瓦」を「芯木」に「ビス」で緊結して完成となります。

「みのこ」と「鬼瓦」のシルエットいう部分も重要になります。

割り付けや瓦の幅を調整するなどして、一番良いバランスを見つけます!

「鬼瓦」は「みのこ鬼」と呼んでいる種類で「みのこ瓦」の「頂部」は「トンビ」「追いかけ」という瓦で納めます。

鬼の下では瓦の切り合わせ作業(合端作業)があり、職人の腕の見せ所です。

「みのこ」と「屋根面」の取り合いは雨漏りの原因となり易く、様々な工夫をしています。

写真は、奥まで瓦を葺くために「破風板」という部材を切断して、最奥部まで瓦を葺くためのスペースを確保している所です。

奥の奥まで妥協しません!

「下がり丸」は装飾としての目的と、屋根の開口をふさぐ役割があります。

「みのこ」仕様では「隙間を塞ぐ」為に採用しますが、他の部位でも「瓦の幅寸法の調整」「美観的に美しい」等の理由でも採用されます。

「下がり丸」の端部が、屋根の途中までの場合は「半月(はんげつ)」

軒先までの場合は「丸端・まるはな」等と呼んでいる瓦で仕上げます。

こちらは「万十袖(まんじゅうそで)」と呼んでいる仕様です。

瓦の世界では、丸い突起を「まんじゅう」と呼んでいて、装飾を目的とした仕様です。

軒先瓦などにも見られますね。

「みのこ」ではなく「まんじゅう袖」でも風情がありますね!

内部の「葺き止め」部分は「松川のし」という仕様の「のし瓦」を採用した例です。日本の伝統的なデザインですね!

今では新築で施工される事はめったになくなってしまった「みのこ」「まんじゅうそで」「松川のし」・・・

技術の伝承はもちろん、伝統文化の継承の為にも大切にしたい仕様です。

僕の提案を聞いて頂いたお客様に感謝すると共に、最高の仕上がりでお応えしなければと改めて思いました。