「推測」

今日は、損害保険の担当者さんから連絡があり、保険適用の為の写真や見積もりが必要との事で、現場を訪問しています。

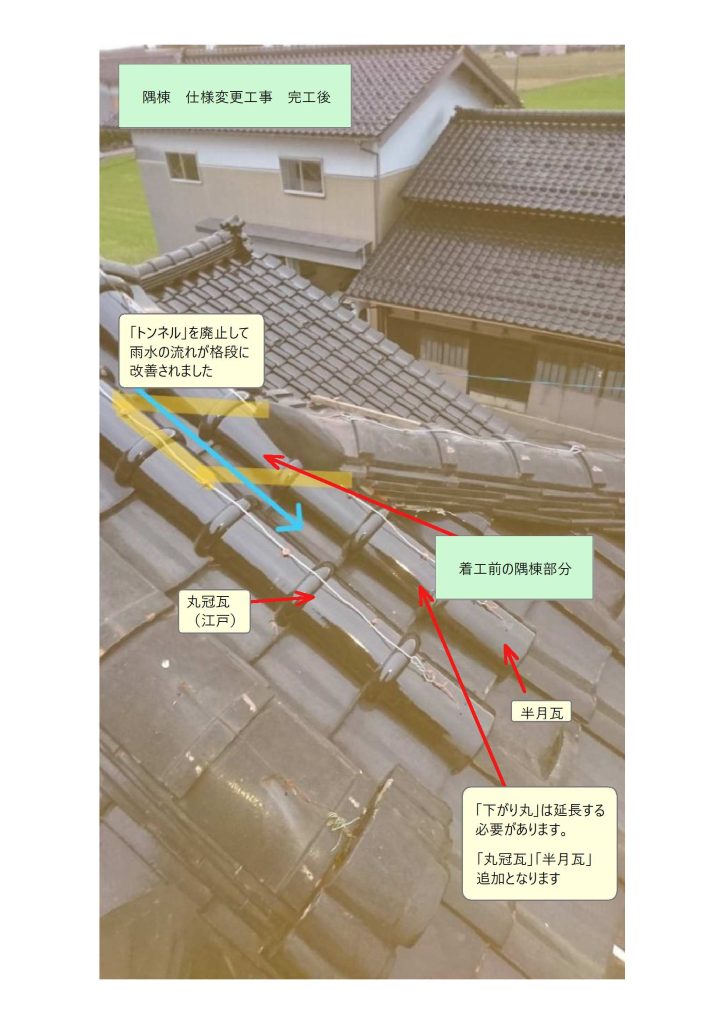

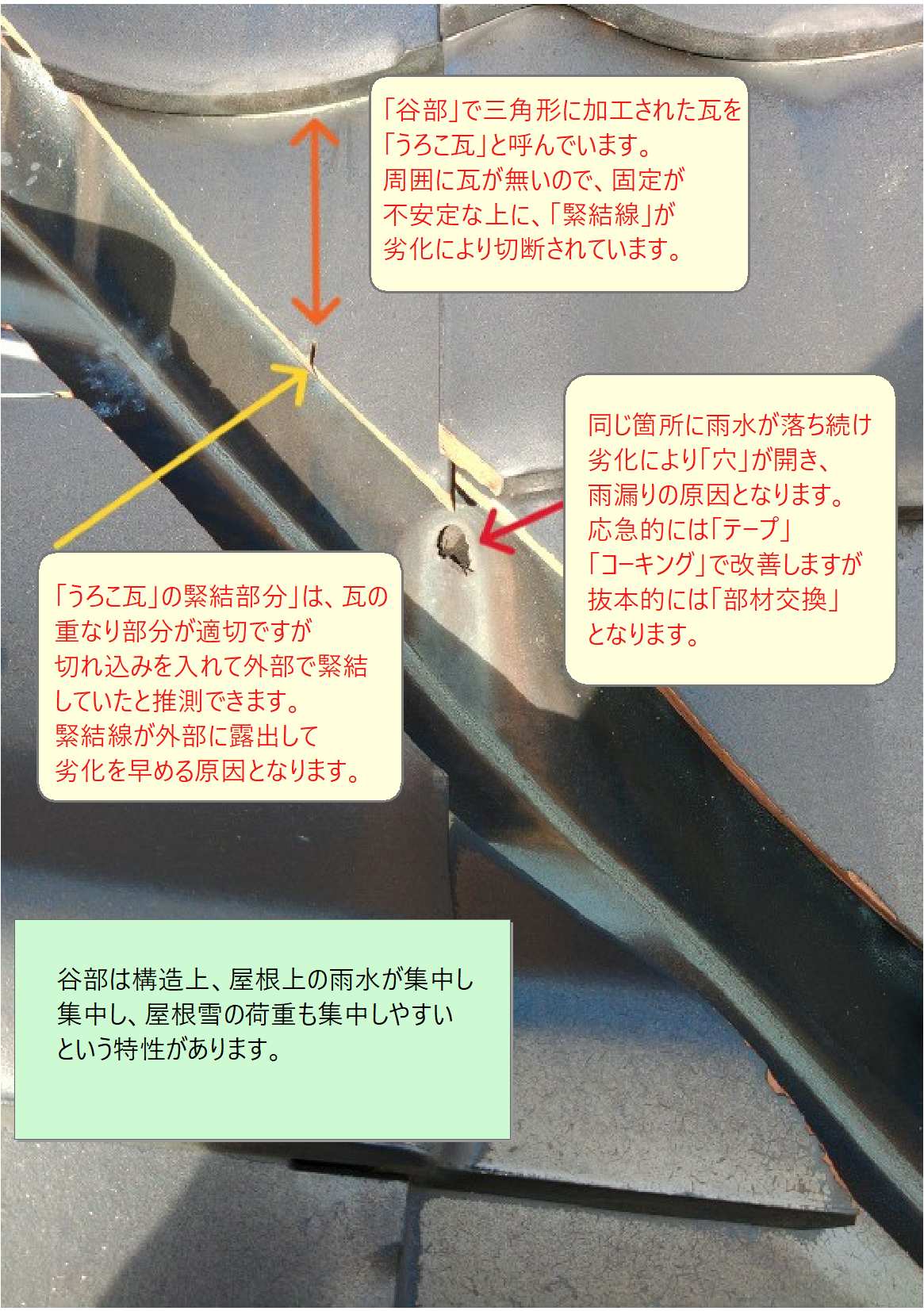

雨漏り対応の工事名に「隅棟 一部仕様変更に伴う隅棟解体復旧工事」と呼んでいる工事があります。

僕がよく使う呼び方なのですが、今回は、もう少し分かり易く、説明しようと思います。

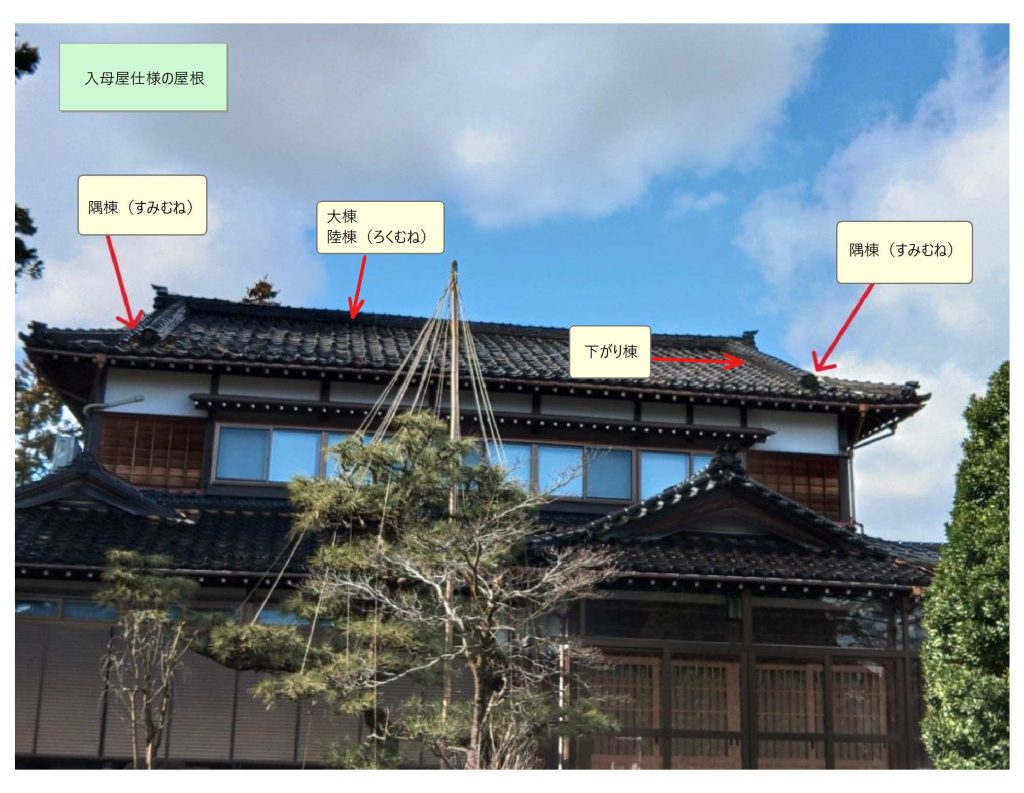

写真のような、屋根の作りを「入母屋屋根・いりもややね」と呼んでいます。

四方に赤色で示した「隅棟・すみむね」と呼んでいる棟があり、上の屋根の両端付近では、頂点に当たる「大棟」から軒先に向かって「下がり丸」「下がり棟」と呼んでいる部位があります。

僕達の会社では、異なる部位との接続面を「取り合い」と呼んでいます。

大棟から軒先への仕様の内、

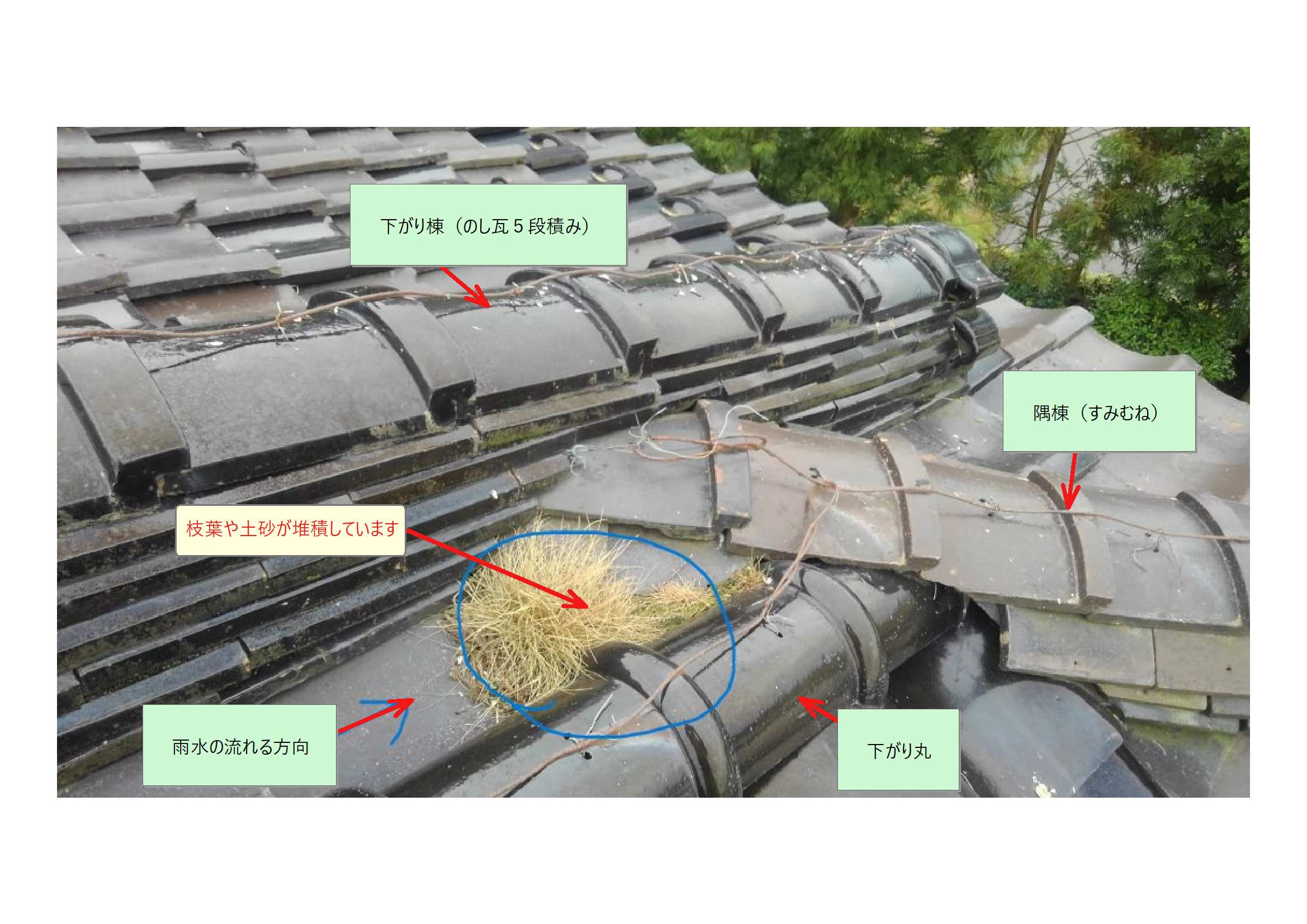

「のし瓦」が積んである部分を「下がり棟」

「冠瓦」のみの部分を「下がり丸」

と呼んでおり、写真はそれぞれの「隅棟」との「取り合い」になります。

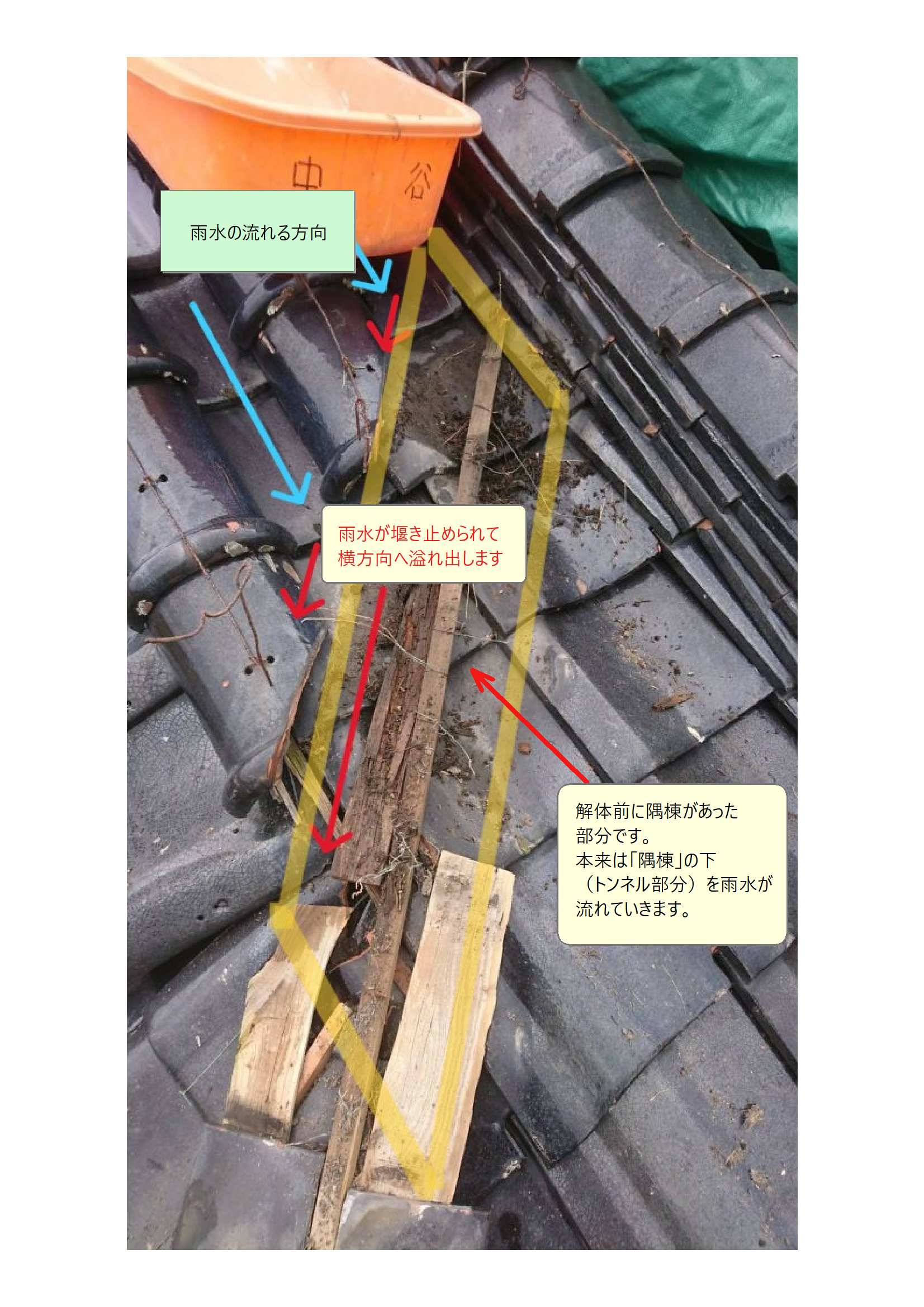

このような仕様では、隅棟の下に雨水を流すためのトンネルがあり、瓦の上を流れる雨水は、トンネルを通って軒先へ流れますが、棟部から流失した棟土や、周囲からの枝葉で詰まりを起こしている事が良くあります。

堰き止められた雨水が周囲に溢れだして、雨漏りの原因となる事があります。

黄色で示した「トンネル」があった部位を解体してみると雨水が周囲が濡れていました。

拡大写真です。

点検では、トンネルで雨水の通りが悪くなったり、堰き止められていないかしっかりチェックが必要です。

応急的には、トンネルを開通させることで改善します。

抜本的には、形状(仕様)を変える作業を施工します。

写真は仕様を変更した後の、完成写真です。

写真ではどこが変わったか分かりにくいですが…

水の通りが良くなるように、黄色で示した部位にあった「トンネル」が廃止されました。

「下がり棟」の軒先側端部では鬼瓦

「下がり丸」の軒先側端部では、写真の案件のように、途中に端部がある仕様では「半月巴瓦」

軒先まで「下がり丸」を施工した仕様では「丸止め」又は「丸端・まるはな」と呼んでいる瓦を使用します。

屋根の各部にある「棟」の下地等は、棟の重量を支えている部分なので、大きな負荷がかかり、問題を放置すると重大な事故や構造上重要な部分への損壊にもつながります。

定期的な点検とメンテナンス及び抜本的な対応をお勧めさせて頂いています。

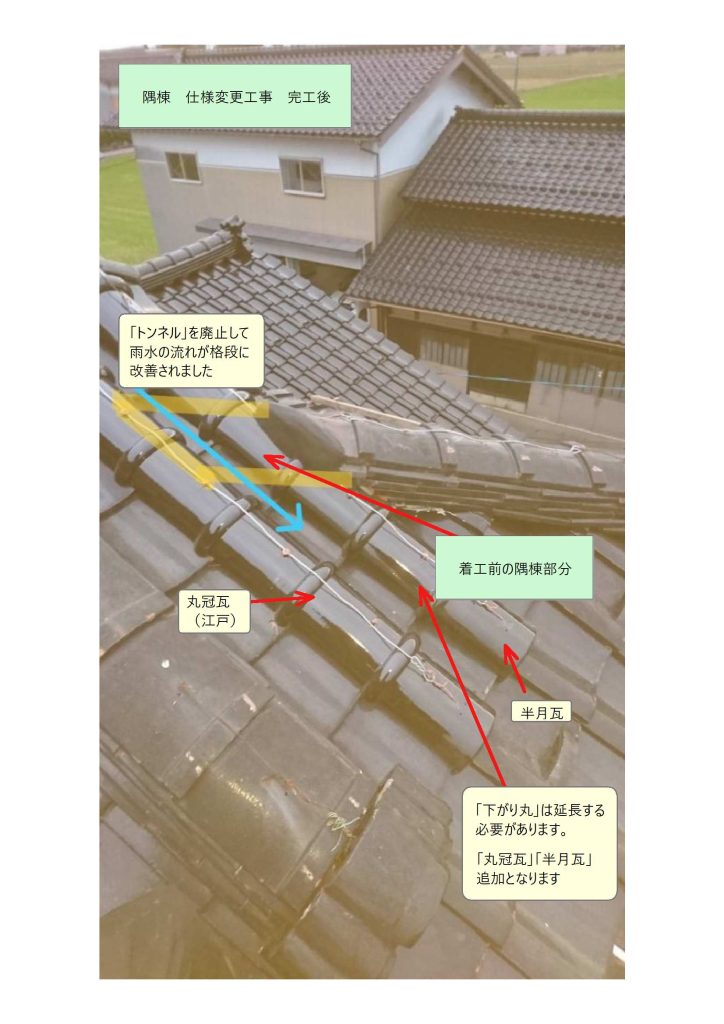

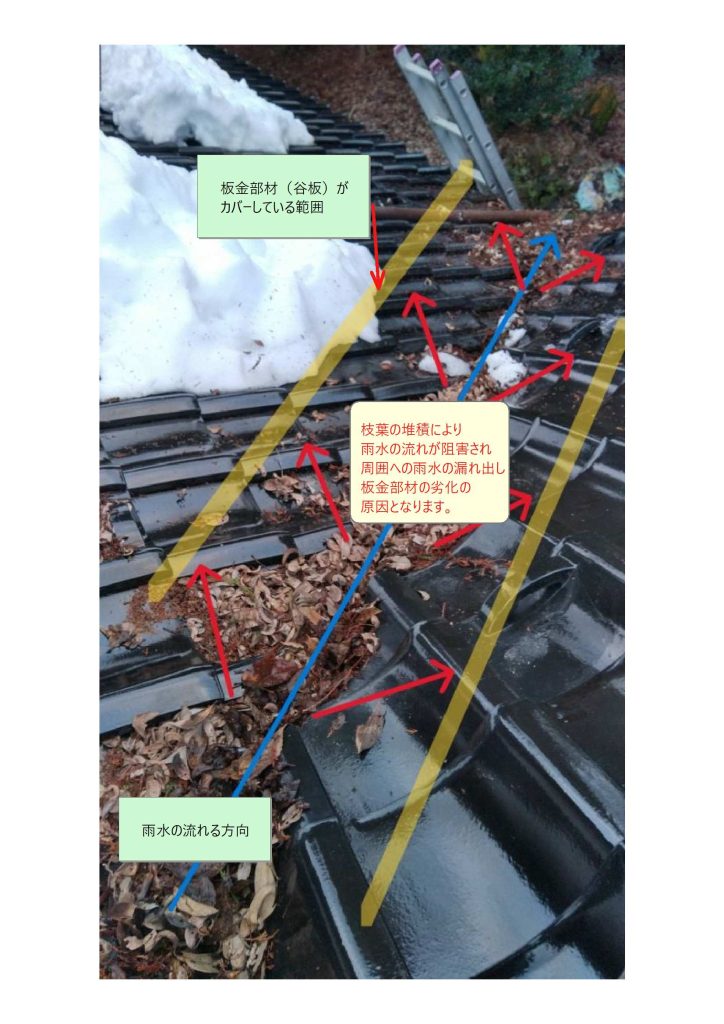

屋根の方向が変わる部位の内、写真のような部位を「谷部」と呼んでいます。黄色の部分で「谷板」と呼んでいる金属製の部材が使用されています。

清掃を怠ると、水の流れが悪くなり、周囲に雨水が漏れ出したり、常に濡れている事による「谷板」の劣化の原因になってしまいます。

定期的な点検と清掃が必要です。

「谷板の穴」「三角形の瓦(うろこ瓦)」の緊結等を放置しておくと…

下地の腐食等を起こしてしまいます。

提案するプランも、様々な条件等により毎回異なります。

点検の際は、見えない部分もしっかり「推測」して、対応プランに漏れがないようにしなければなりません。

今回、見積もりの項目に隠れている部分について説明させて頂くために、施工例を交えながら紹介させて頂きました。メンテナンス工事は、施工の前後でどうなったか見えづらいですよね?見えない部分でもしっかり作業していますので、ご安心ください。

僕達は、しっかりとした対応に加えて、「推測」もバッチリ含めて提案させて頂いています!