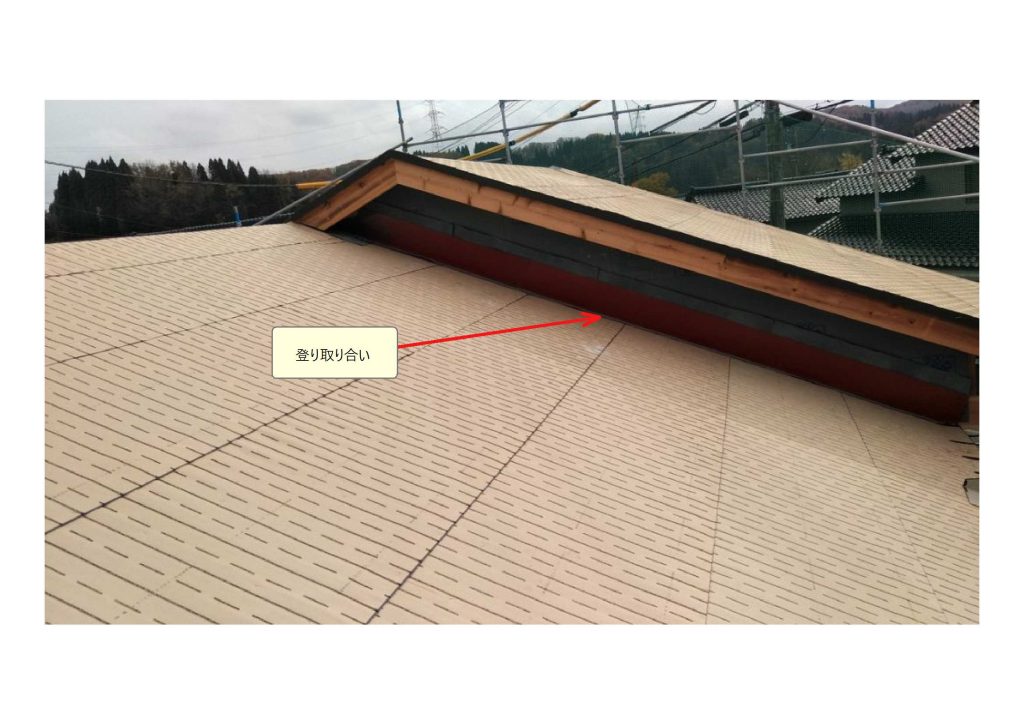

登り取り合い

弊社では、異なる部位との接続面を「取り合い」と呼んでおり、写真のような、外壁と屋根の「取り合い」を弊社では「登り取り合い」と呼んでいます。

「取り合い」で、雨水を適切に流す事は、とても重要な事です。

そこで、今回は、「登り取り合い」について触れてみたいと思います。尚、今回の説明の内容は、新築、リフォームを問わず同じです。

一番上には「棟部」との取り合いもあります

屋根の軒先方向を水の流れに例えて「水上」「水下」といった言い方もしています。

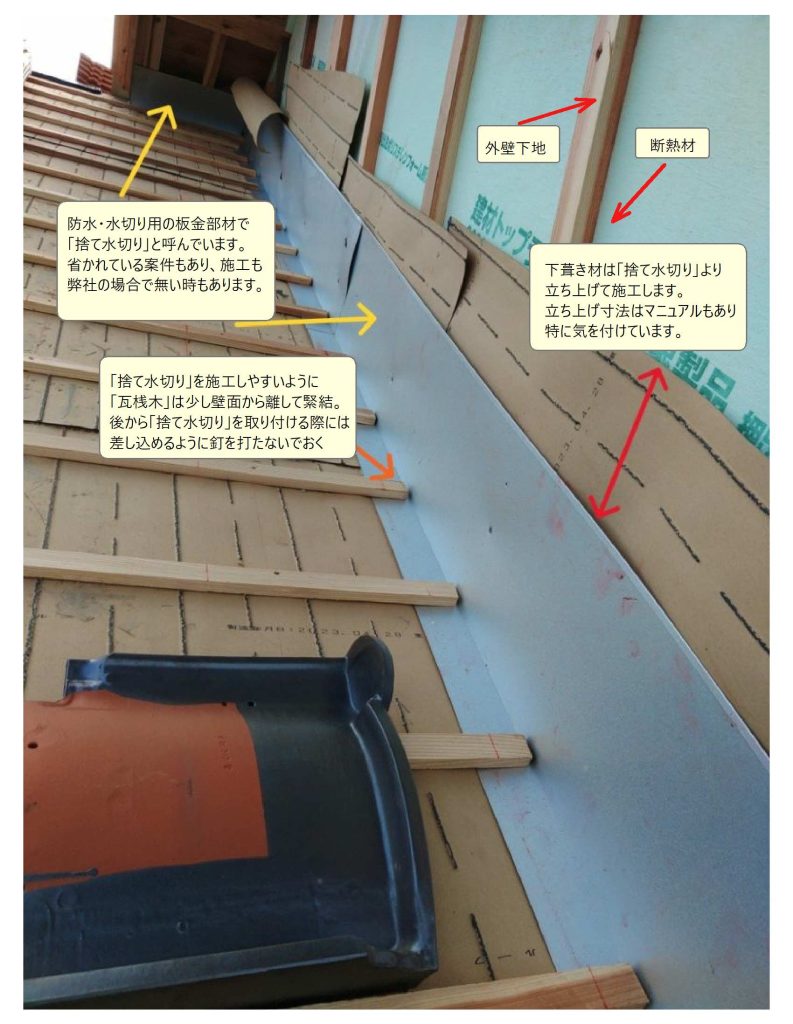

今回採用した下葺き材は、「高分子系」という仕様です。

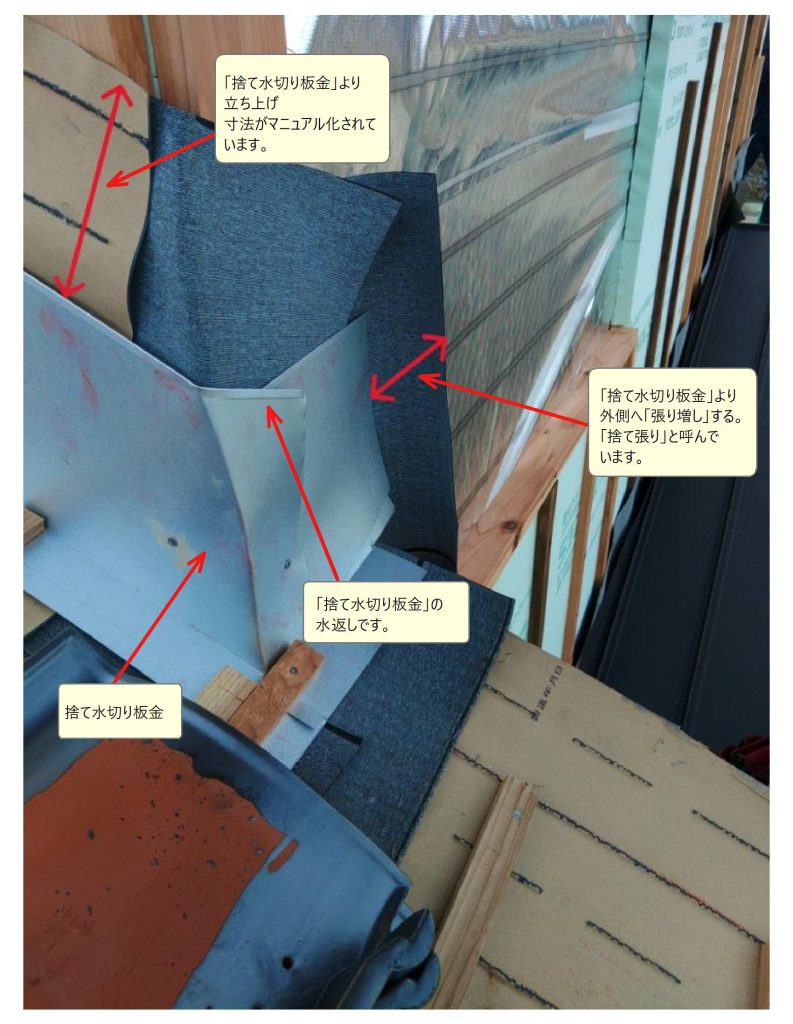

防水のため、下葺き材を立ち上げた後に「捨て水切り」と呼んでいる板金部材を取り付けます。

下葺き材は「下葺き材より立ち上げる」事が重要です。

「捨て水切り」が後付けの場合は「瓦桟木」の端部は差し込みやすいよう緊結しないでおきます。

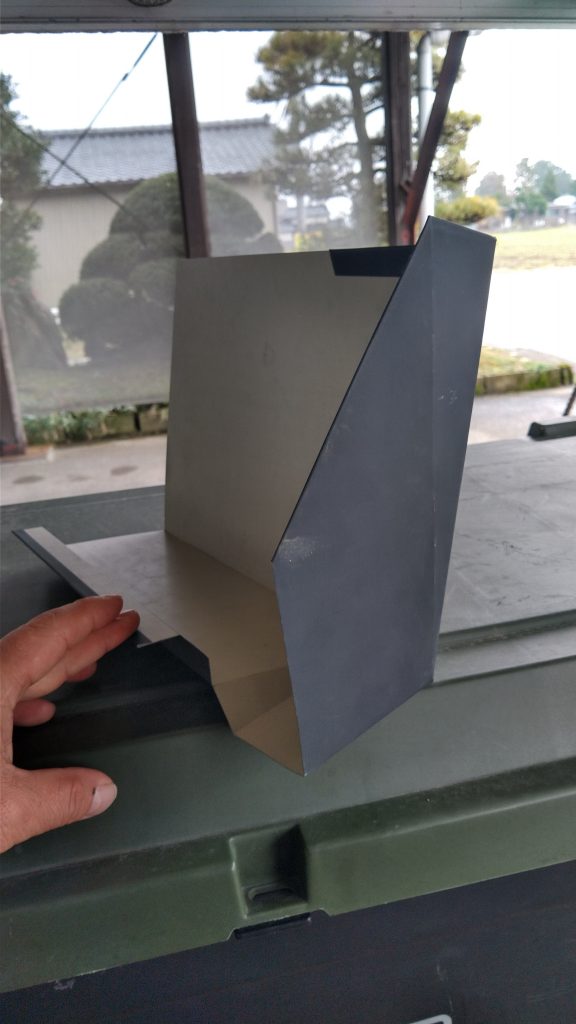

軒先側では

①「下葺き材」を2重にし、軒先の壁側は延長して張る(捨て張り)

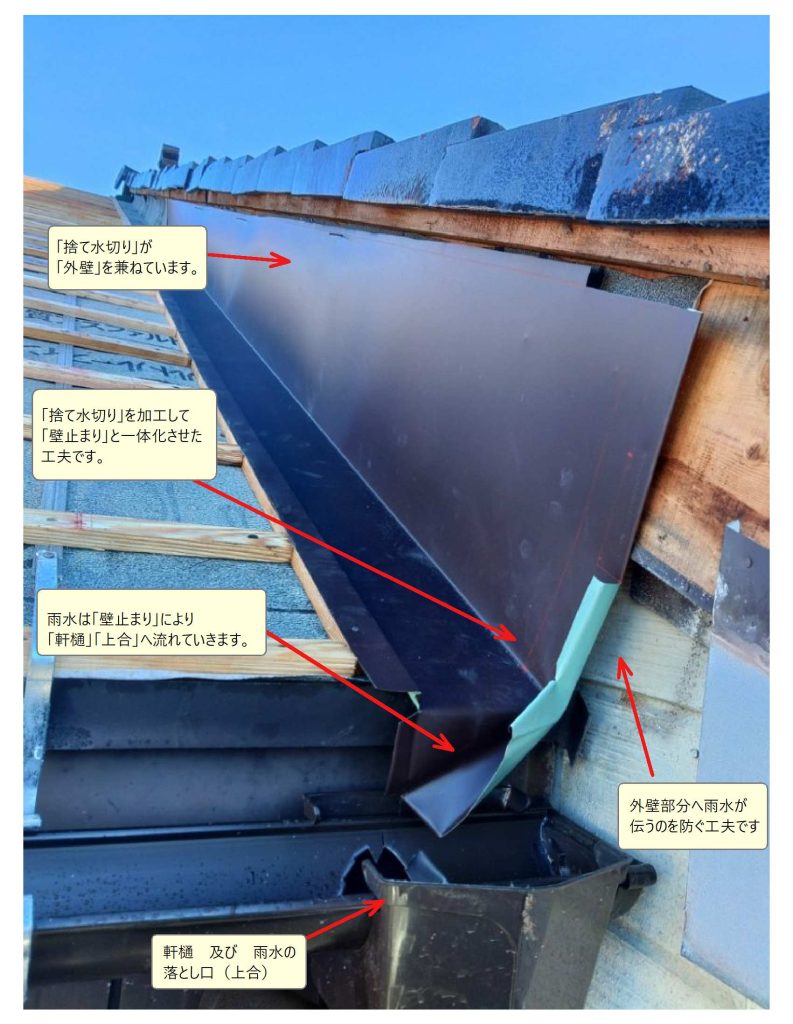

②「軒先側で「壁止まり」と呼んでいる板金部材を取り付け、雨水が下葺き材の上を流れても壁際へ伝わらないように雨樋方向へ流す。

といった工夫をしています。

「捨て水切り」の施工は、弊社で施工する場合と、建築板金業者さんにお任せする場合があります。

「壁止まり」のアップ写真です。

これで、雨水が外壁を伝うことを防ぐ事ができますね!

軒先部分が瓦葺きでも「捨て張り」は重要です。

「登り取り合い」で、溝を設けて雨を流す「はことい」と呼んでいる仕様です。

「捨て水切り」が「外壁」を兼ねています。

軒先では「捨て水切り」と「壁止まり」も一体となっています。

「登り取り合い」の一番上は「棟部」との「取り合い」です。

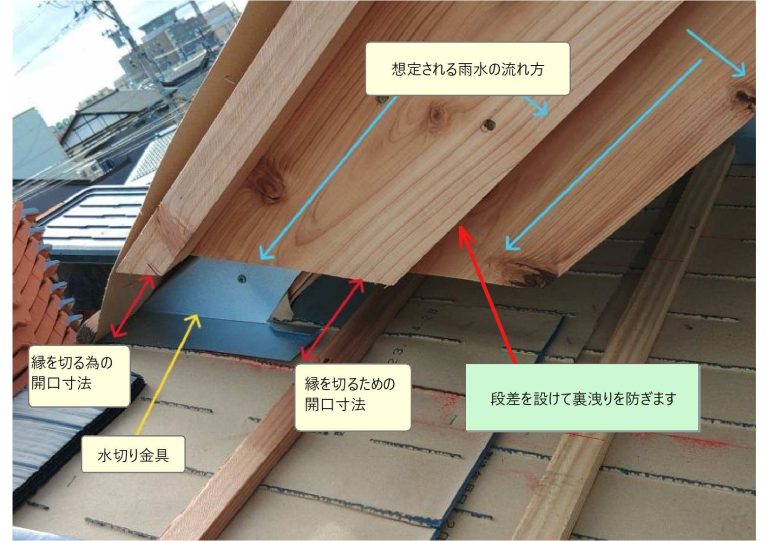

屋根の左右の端部を「妻」と呼んでおり、取り付けてある板を「破風板・はふいた」と呼んでいます。

外壁や破風板を含む「妻」を伝う水が、雨漏りの原因になり易く屋根面との開口寸法を十分に確保して、雨水が伝うのを防ぎ、下葺き材を厳重に張り、防水用の「水切り金具」も取り付けます。

この部分については、2021年11月10日付ブログ「縁を切る」で詳しく触れています。

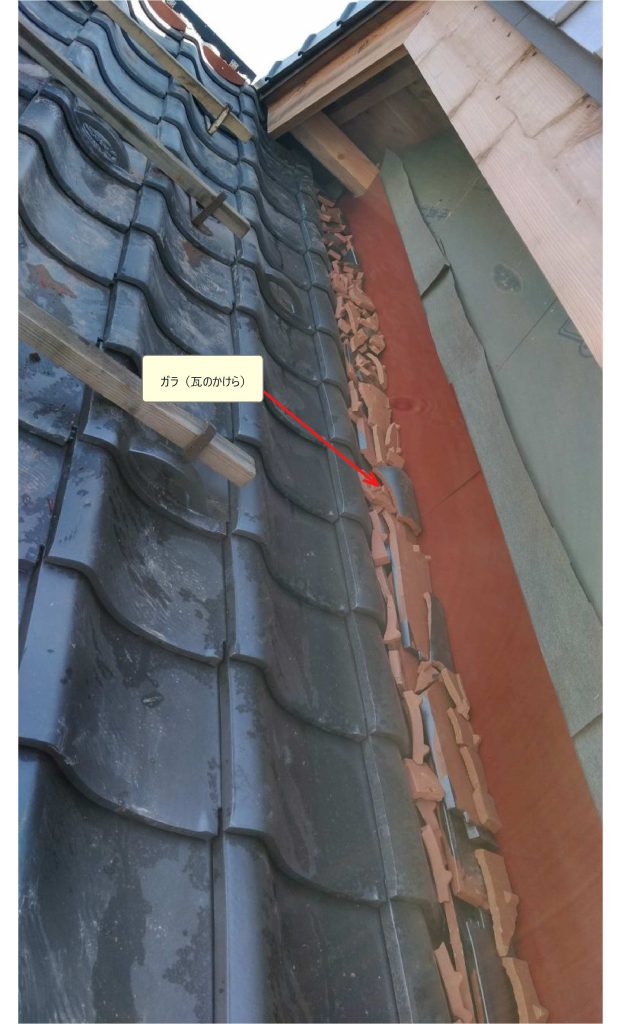

瓦を葺いた後「ガラ」と呼んでいる瓦のかけらを入れます。

この上に「棟土」を入れます。

「毛細管現象」と呼ばれる、乾いたタオルに水が触れると水を吸い上げるような現象が、屋根でも起こりうるため、棟土が雨水に触れないように「ガラ入れ作業」を施工しています。同じことは「棟部」でも言えます。

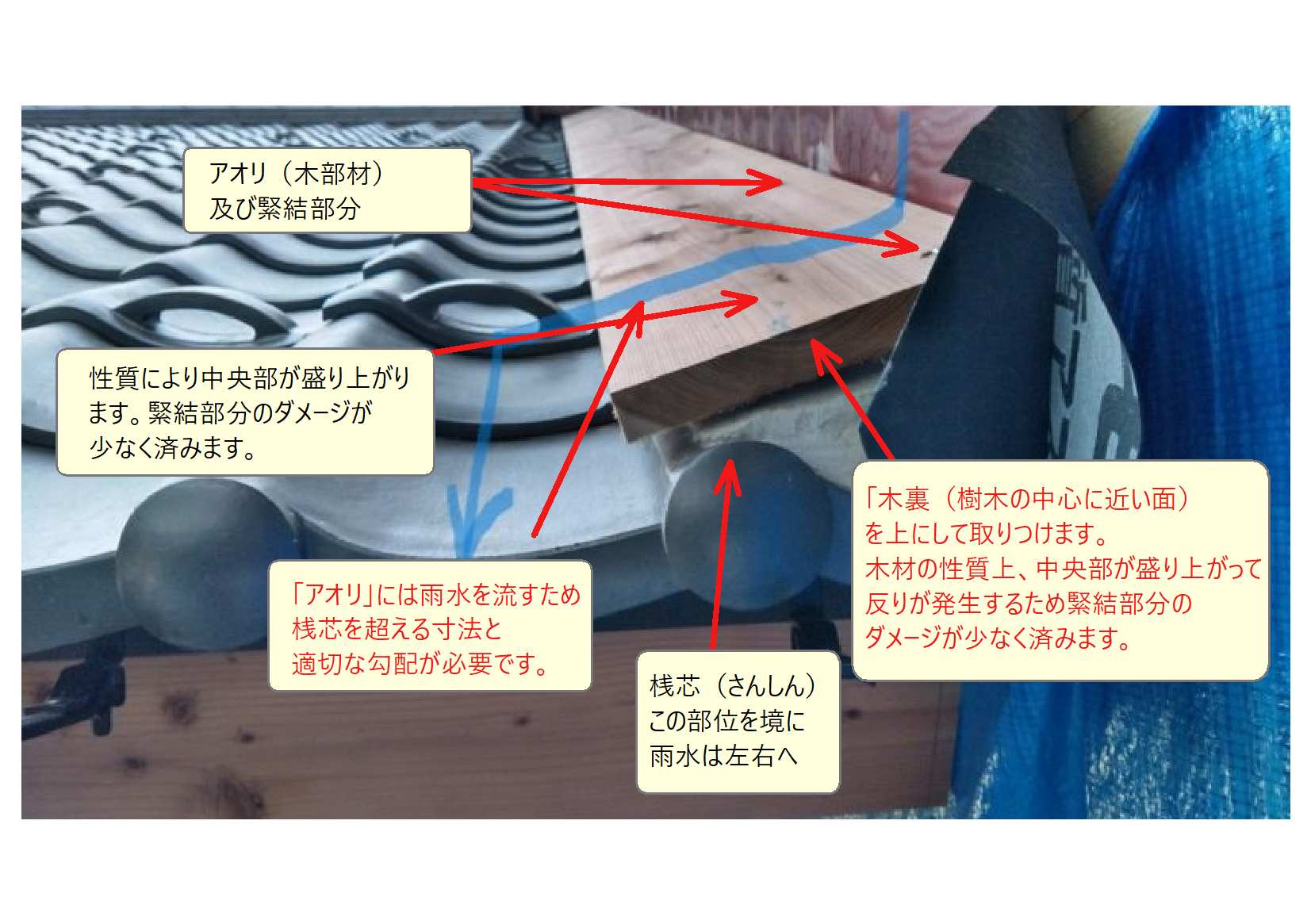

棟土を入れた後に「アオリ」や「雨押さえ板」と呼んでいる板を取り付けます。

「アオリ」は、後工程の板金部材の下地となります。「アオリ」は、他の「取り合い」でも使用されます。

「取り合い」は「瓦屋さん」「大工さん」「板金屋さん」の作業が交差する部位ですね!

鳥獣などの侵入経路になりやすく、目立たないですが丁寧な施工が求められます。

「アオリ」の軒先部分です。今回の施工の目的は「壁面の雨水を適切に瓦葺き部分及び雨樋へ流す事」です。

写真右下が「壁止まり」で、万が一侵入した雨水やアオリの上を伝う水を樋へ流します。(壁が汚れにくくなります)

瓦の一番高い部分を「桟芯・さんしん」低い部分を「谷芯・たにしん」と呼んでいます。

瓦の上を流れる雨水は「谷芯・たにしん」へ流れるので「アオリ」は、壁側へ水を流さないように「適切な勾配」と「桟芯」を越える位置までの幅が必要ですね。

ちなみに「アオリ」の断面の、年輪を見ると分かる通り、木材の中心(芯に近い部分)が、上を向いているのが分かります(木裏と呼んでいます)。

木材は、同じ板の中でも木目の方向や場所によって細胞の性質が異なり、膨張や伸縮率が異なる為に反りが発生します。(「木」が「反る」で「板」ですね)

板は、現在新しい状態で水分を多く含み、写真では左右の両サイドが反り返った「U」の形になっています。乾燥していくと、逆に中央が盛り上がっていくので、ビス留め部分のダメージが一番少なく済む「木裏を上」という施工になります。(屋根の下地等でも同様です)

湿気を吸ったり吐いたりする「調湿作用」。これからお客様と共に暮らしていく、木材の「呼吸」は、木造住宅の良い所ですね!

「アオリ」が「桟芯」を越えていない場合、繰り返しになりますが、壁側へ向かって雨水が流れる事になり、雨漏りの原因になる事があります。

隣家と接続している場合や、外壁を「カバー工法」で施工する際など注意したい部分です。

外壁工事をお考えの際は、屋根のメンテナンスを済ませておくことをお勧めします。

「アオリ」に、板金部材を取り付けて「登り取り合い」は完成です。

雪国の場合、雨水だけでなく、屋根雪にも注意が必要ですね!

瓦葺き部分は、瓦や副資材の進歩もあり、手順通りの工法であれば、通常の天候では雨漏りを起こす確率は低く、施工業者間での差も少ないと言えます。

しかし「取り合い」部分では、職人の技術と妥協を許さない姿勢が仕上がりの成否に関わってきます。

仕事の差が出るのは何十年も先の事かもしれませんが、雨漏り対策はもちろん、外壁を伝う水の流れを予想し、できるだけいつまでも美しい外観であるように工夫していきたいですね!

これからも、社員一同、お客様が安心して快適に過ごして頂けるよう全力で取り組んで行きます!