事務所の整理をしていたら、このようなチラシが出てきました。

昔から瓦の工法は「地域」や「会社」場合によっては「職人毎」に異なりました。

その後、阪神淡路大震災をきっかけに「地震に強いガイドライン工法」を制定し業界として推進してきました。

今回、新たに房総半島での風害に合わせて、「風害にも強い」工法を推進する事になりました。

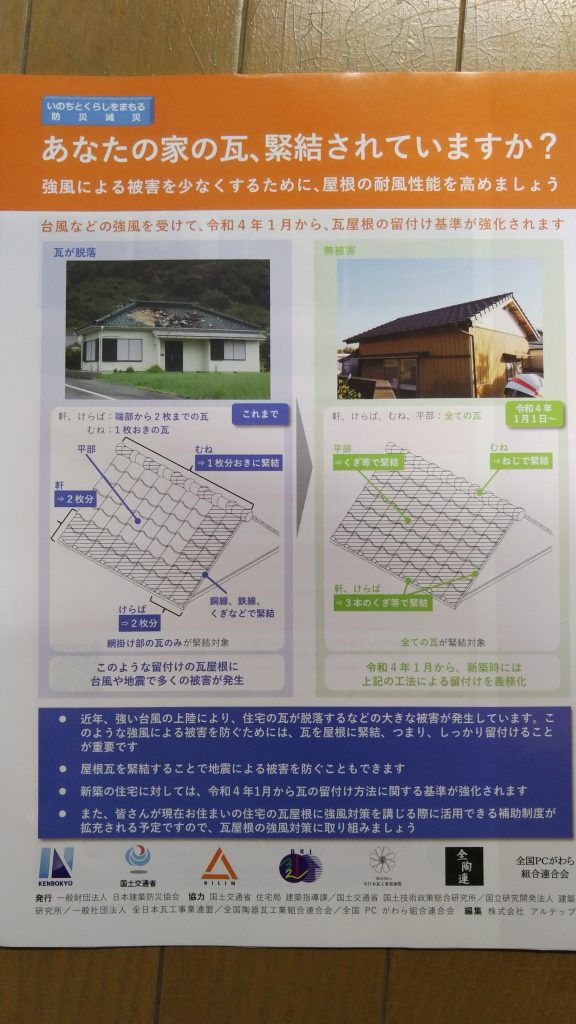

主な内容として、今まで、瓦の緊結は「軒先瓦」で2か所

左右の端部の瓦「袖瓦」で2か所

が通常の緊結方法でした。

更に「中央部(平部)」では1枚おきの緊結も緊結も可能でした。

今回の法令改正で「平部」で、全数緊結する事。

「軒先部」「袖部」はその他の部位に比べて風圧力が大きいという理由から3カ所目の緊結が法令化されました。

「軒先部」での「瓦ビス」は「瓦の重なり部分」で緊結するので、実質「4か所」緊結となります。

既存の屋根に新しく「瓦ビス」を施工する事も可能です。

「袖瓦」「軒先瓦」には、緊結用の「隠し穴」が設けられており、作業自体はそれほど手間ではありません。

最適な位置にビスを緊結します。

古い瓦では「隠し穴」は設けられていないので、ドリルで穴を開ける必要があります。

写真の案件は、リフォームの案件で、強風地域という事で「七釘」を使用しました。

「平部」においては、瓦の差し込み部分には「かみ合わせ」があり、飛散しにくい工夫がされています。

詳しくは、ホームページ内の「屋根の耐風性能法令化」のバナーをタップして下さい。

瓦を緊結する釘は、スクリュー型で、相当な力がかからないと抜けません!

棟部においても、施工方法が定められています。

「金具」に、腐食しにくい人口樹脂製の「芯木」を取り付けます。

「冠瓦」を「芯木」に「瓦ビス」で緊結します。

弊社では、地震の際に棟部の直下の瓦が欠落したことによる棟部の損壊に備えて、補助金具(クリップ)を使用しています。

詳しくは、2023年10月14日付ブログ「半端瓦 と 和瓦クリップ」で、紹介しています。

唐突ですが、僕は歴史が大好きです!

とてもマニアックな話になりますが、木造住宅の耐震性については、1891年(明治24年)10月28日に濃尾地方で起こったマグニチュード8の大地震である「濃尾地震」がきっかけで研究が始まりました。死者7273人、負傷者1万7175人、全壊家屋は14万2177戸を越えた大災害です。

①中小の地震では建物は損壊しない

②ごくまれに起こる大地震に対して崩壊せず人命と財産を守る

事を目的に、研究が重ねられ

昭和25年に「建築基準法」(主に戦災後に建てられたバラック対策)

昭和34年の伊勢湾台風(主に事前の予報の周知について)

昭和56年6月「新 耐震基準」制定 これより以前の建物は倒壊リスクが大きい 以降の建物は震度6~7で倒壊しない。

平成7年阪神淡路大震災(主に柱の緊結方法(金具)について)

前述の房総半島の台風被害等(主に瓦の緊結方法について)

をきっかけにして、災害対策の強化がされています。

私達も被災者の叫びを思うと、責任をより一層感じます。

今でも、内外からガイドライン工法について「不十分だ」「なぜ?」といった意見もあり、反発する声も聞きます。しかし、何もしない事は業界の衰退を意味します。

昨今の災害に対して業界も僕達も経験を糧に、反省と工夫の積み重ね、よりよい仕事、安心をお届けできるよう一丸となって取り組んでいきます!